フロントマンのウィル・シェフが、バンドの地元テキサスの大先達、13 thフロア・エレヴェイターズのロッキー・エリクソンとの共演作『トゥルー・ラヴ・キャスト・アウト・オール・イーヴィル』(2010年)に寄せたライナーノーツでグラミー賞にノミネートされたことは、本作のプレス・リリースを見るまで寡聞にして知らなかった。

が、同資料にバンドの近況として紹介されたシェフのソロ・プロジェクト、ラヴストリームスのことは、今年初めに発表された時から密かに気になっていた。ルー・リードも称賛した実力派インディ・フォーク/オルタナ・カントリー・バンド率いるソングライターが、ギターをシンセに持ち替えてエレクトロ・ポップ・ユニットを始動。似た話では、ビルト・トゥ・スピルのダグ・マーシュとブレット・ネルソンによるエレクトロニック・アンソロジー・プロジェクトが記憶に新しいが、件のプロジェクトが印象に残ったのは、その鮮やかな変わり身もさることながら、「これまで自分が作ってきた音楽に一切負うところがない」とまで語ったシェフの発言によるところが大きい。その大胆さは、やはり過去との断絶として同じくエレクトロニックなアプローチへと舵を切った近年のジョン・フルシアンテも連想させたが、シェフの場合、ディスコグラフィを振り返ってもそんな素振りなどまったく窺えなかったぶん、余計に関心を引いた。もっとも、当初公開された一曲のみでその実態を評価することは難しい。ただ、以上の経緯から、であるならば……と、転じて本体であるオッカーヴィル・リヴァーの行方に、自然とより興味が向けられることとなったのだった。

シェフにとってラヴストリームスは、このニュー・アルバムが存在するために必要不可欠なプロセスだったといい、前作の『アイ・アム・ヴェリー・ファー』と本作、そして来るラヴストリームスのアルバムは「triptych(※宗教画における三枚続きの絵画)」のような関係だと、やや冗談めかしながらも語っている。その意味するところについては判断を待つ必要があるが、とりあえず、そのラヴストリームスで披露されたシンセ・サウンドが本作の音楽面でも特徴的な役割を果たしていることは確かにいえそうだ。“ダウン・ダウン・ザ・ディープ・リヴァー”や“ウォーキング・ウィズアウト・フランキー”を始め、80’sなシンセ・サウンドにホーンやサックスを交えたブラス・アレンジも絡めながら、大所帯の編成を活かした賑々しいアンサンブルが展開されている。なかでも、スカのビートを取り入れた“ステイ・ヤング”は出色の出来だが、他にもコステロ風の軽快なピアノ・バラッド“イット・ワズ・マイ・シーズン”、スプリングスティーンを連想させる熱唱の“オン・ア・バルコニー”など、ヴァース・コーラスを意識したトラディショナルな作法を随所に散見できるところが本作の傾向といえるだろう。今回プロデュースを務めたジョン・アグネロといえば、近年もダイナソーJr.やカート・ヴァイルを手がけるなどUSオルタナティヴのラフなサウンドのイメージが強いが、一方で80年代にはシンディ・ローパーやジョン・メレンキャンプと仕事をするなど、ポップスやルーツ音楽にも精通した手腕で知られる。そうした人選も、シェフのイメージやバンドの試みを実現する上で功を奏したに違いない。

興味深いのは、たとえばラヴストリームスについて前述のように語ったシェフが、本作では自身の過去に思いを巡らせて歌詞を綴っている点だ。本作は、シェフが出身地のニュー・ハンプシャー州メリデンで過ごした10代の頃を回想した、一種のメモワール的な体裁が取られている。その内省的なストーリーテリングと、ポップでモダンなフックが際立つサウンドがコントラストをなすことで、作品に魅力的な陰影を醸し出している。本作は、デビュー時から所属した〈ジャグジャグウォー〉を離れてリリースされた、バンドにとっての転機作であると同時に、シェフにとって、ソングライターとしてさらなる深みに達したことを伝える作品と評価できるのではないだろうか。

誰にでも一冊は小説を書くことができる。自分の人生について書けばいいのだ――そう言ったのが誰だったのかは忘れてしまったが、オッカーヴィル・リヴァーのウィル・シェフがこのアルバムでやってみせたのも、つまりはそういうことだ。自伝的なアルバムという手法自体は決して珍しいものではないし、最近で言えばアーケイド・ファイアの2010年作『ザ・サバーブス』が記憶に新しいだろう。実際、アルバム全体に漂うパストラルな雰囲気にも通じるものがあるが、アーケイド・ファイアのウィン・バトラーが『ザ・サバーブス』で生まれ故郷のテキサス州ヒューストンを描いたように、テキサス州オースティンで結成されたオッカーヴィル・リヴァーのウィル・シェフもまた、自身が生まれ育ったニュー・ハンプシャー州の田舎町メリデンを舞台に、本作『ザ・シルヴァー・ジムネイジアム』を作り上げたのだ。

60年代のフォーク・シンガー、ティム・ハーディンの同名曲に着想を得た2005年のアルバム『ブラック・シープ・ボーイ』でシーンに躍り出し、詩人のジョン・ベリーマンやグラム・ロッカーのジョブライアスなどをモデルに、いわば「他人の声を借りて」歌ってきたウィルにとって、それはきっと勇気のいることだったに違いない。自身が通っていた寄宿学校から名前を取ったというこのアルバムは、ゲーム機のアタリやウォークマンといった懐かしい固有名詞を交えながら、彼が10歳だった1986年当時のメリデンを、80年代のアメリカン・ロックを思わせるサウンドに乗せて、ノスタルジックに描き出していく。ところが、それは次第に音を立てて軋み始め、中盤の“ホワイト”では、「やがて春は過ぎ/僕らは息切れしてしまうんだ」という言葉と共に、冬の訪れを告げることになるのだ。アルバム中もっとも悲痛な“オール・ザ・タイム・エヴリデイ”は、歌詞がQ&A形式になっており、そこでは自分自身に向かって、こんな詰問が繰り返される。

Q:本当なら元気づけてあげなければいけないはずだった友人たちを、かえってズタズタに傷つけてしまった時、自分自身の中の期待を思い切り裏切ってしまった気分になりませんか?

A:しょっちゅうだよ。毎日だ。毎日、絶えずそういう感じ。ずっと、毎日、毎日ね。

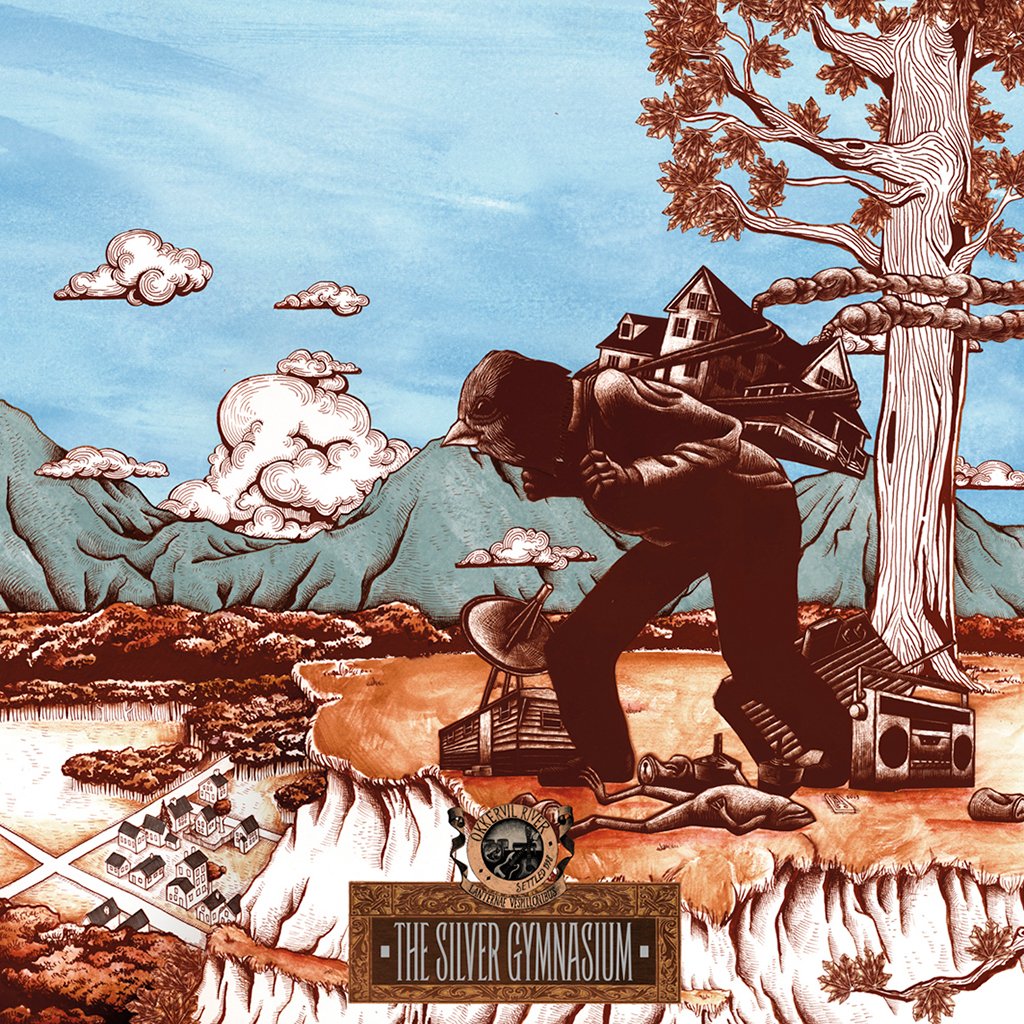

かつてない独白的な語り口には驚かされるが、実際ウィルはこのアルバムを、自分自身のセラピーのつもりで作ったのだという。気がつけばバンドのオリジナル・メンバーは自分ひとりだけになり、デビュー当時から所属していたレーベルからも離れることになったこのタイミングで、ふと立ち止まって自分の人生を顧みる、そんな時間が彼には必要だったのかもしれない。オッカーヴィル・リヴァーのすべての作品同様、本作のアートワークもソングス:オハイアことジェイソン・モリーナの名作『マグノリア・エレクトリック・カンパニー』で知られる画家のウィリアム・シャフが手掛けているが、“イット・ワズ・マイ・シーズン”の最後で「ああジェイソン、僕には分かってるよ」と歌われるのは、今年の3月にアルコール性肝疾患でこの世を去った、ジェイソン・モリーナのことなのだろうか? アルバムは自らを潮の流れに乗って泳いでいく魚に喩えた“ブラック・ネモ”で幕を閉じるが、「これはみんなそのままにしておくべきなんだ 何故だか分からないけど」と歌うウィルの歌声は、人生に絶望しているというよりは、どこか達観したような、不思議な力強さを湛えている。一体何が、彼をそうさせたのだろう?

このアルバムが、どこまで彼の人生に忠実なのかはわからない。けれども“ダウン・ダウン・ザ・ディープ・リヴァー”で歌われているように、子供の頃転校生からヴェルヴェット・アンダーグラウンドを教えられたウィルは、途中で曲が切れてしまっているそのカセット・テープを、何度も繰り返し聴いていたという。成長したウィルは2007年、オッカーヴィル・リヴァーのファンだったというルー・リードに招かれてニューヨークのライヴで前座を務めているが、アントニー・アンド・ザ・ジョンソンズのアントニーに連れられて緊張気味に楽屋を訪れたウィルは、ルーからこんな言葉をかけられている。

「お前は最高のロック・シンガーで、最高にロックな声をしてる。何だって歌えるさ」

ウィルと同じように他人の視点で歌うことが得意だったルー・リードの人生は、曲の途中でテープが止まるように、突然の終りを迎えてまった。けれども、初めて自分をさらけ出したウィル・シェフ率いるオッカーヴィル・リヴァーの本作は、ビルボードのアルバム・チャートで自己最高の初登場7位を記録し、彼らが「何でも歌える」ということを、見事に証明してみせたのだ。アルバムを聴き終えた時、あなたはきっと一冊の小説を通じて他人の人生を追体験したような、心地良い疲労感に襲われるだろう。