「ライオット・ガール」のタームをここ最近よく見かけるようになった。ロシア発のパフォーマンス・アート集団にしてプーチン政権批判他の活動で話題を呼び、西側リベラル勢の新たなアイドルと化したプッシー・ライオットがこの90年代初頭のインディ・ロック界で生まれたムーヴメントに強く影響されている……というのもあるだろう。と同時に、ポピュラー・ミュージック界のそこかしこでセクシャル・ポリティクスの討論――ロビン・シック×T.I.×ファレルの“ブラード・ラインズ”、マイリー・サイラス、ニッキー・ミナージュetc――が続いてきたし、人気シットコム『Girls』の作者リーナ・ダナム、テイラー・スウィフトやロードといった「シスター」型セレブのブレイクの影響で「あなたはフェミニスト?」の質問が飛び交うようになる等、「女性シンガー/ミュージシャン/アーティストであること」に再び脚光が当たっている昨今。第三波フェミニズムと足並みを揃えつつ、女性/ジェンダー問題とパンクのDIYエソスをアイデンティティとして正面から打ち出した「ライオット・ガール」――勿論彼女たちが史上初のフィメール・バンドではないし、ヨーコ・オノら政治的でラディカルな女性アーティストは以前から存在したわけだが――もまた、若い世代に改めて検証されているようだ。ロック正教本において長らくカート・コバーンの「刺身のつま」程度に扱われてきたビキニ・キルやハギー・ベアが、バンドとして聴かれ語られるだけでも朗報だと思う。

そんな時勢だけに、ライオット・ガール末期に登場し「元祖」のDNAを引き継ぐスリーター・キニーが休止期間を破り、来年10年ぶりになるニュー・アルバムを携えて帰還するのは嬉しい――彼女たちの復活は、このいまだ続く議論に新たな光を投げかけてくれるはずだから。グリール・マーカスやロバート・クリストガウといったアメリカの大御所ロック批評家やメディアからさんざんお墨付きを受けてきた優れたバンドであり、今更何か付け足す必要もないかもしれない。しかし敢えて書かせてもらえば、筆者にとっての彼女たちの素晴らしさは「ロックする女性」の普通さをリアル・タイムで体感させてくれた点になる。

そもそも「ロックする女性」なんてターム自体が、女たちを特化する矛盾した記号なのは重々承知している(たとえば:逆に「ロックする男性」なんて形容をまず目にしないように、ロックは自動的に「男のもの」と認知されているみたいなので)。しかし彼女たちの前に登場した欧米の画期的な女性ロック・アーティストたちの多くがバンドの顔に当たる「カリスマ」(パティ・スミス、スティーヴィー・ニックス&クリスティン・マクヴィー、スージー・スー、キム・ゴードン、キャスリーン・ハナ、コートニー・ラヴ等)、あるいはフェミニン/マスキュリンにブーストされた集団型のセックス・アピールをチャームの一部とする面々(ラナウェイズ、ゴーゴーズ、バングルス、L7他)に大別できると思う。そう考えればスリーター・キニーの自然体ぶりというのは、上記のアーティストたちがいずれもそれぞれ異なる形で対応してきた/せざるを得なかった「性差」という前提すら越えた地点にある=フィメール・バンドにとっての「イヤー・ゼロ」を記したと言っても過言ではないと思っている。

勿論、コリン/キャリー/ジャネットの3人を「セックス・シンボル」と捉えて萌える向きは男女双方の中にいくらでも存在する。しかし彼女たちがセクシーなのは、たとえばコリンの声帯に惚れた! とか、キャリーのギターになりたい! とか、ジャネットの爆弾型ドラムに痺れる! という具合に、彼女たちの「パッケージ」ではなく中で鳴っている音そのものに強烈な磁力が存在するケースが多いと思う。それは、筆者の知人(女性)がのたまった名言「スティーヴ・アルビニの左手になりたい」だとか、「ジョニー・ラモーンのマイク・スタンドになりたい」型の空想と、根本は同じ衝動だろう。

また、「性差」という前提を越えた……という意味では、スリーター・キニーの先輩として英ポスト・パンクの傑出した存在:スリッツとレインコーツは指摘すべきだとは思う。スリッツ(裂け目)はホール(穴)なわけで、乳出し泥んこプロレスなイメージと相まってセクシャルなのかもしれない:が、泥だらけのドレッドロックな女集団にセックスを感じる人々は少数派だと思うし(そういう趣味の人もいるでしょうけど)、スリッツはジェンダーの垣根がない野人の地平を目指して突き進んだ。彼女たちに較べてイメージは遥かに地味だろうが、レインコーツはごく普通な~しかし感受性豊かな女性たちがエレキとマイクを前にして、思いの丈を「カワイイ」や感傷でこぎれいに包むことなくただ歌ってみた/拙くも吐き出してみた時に起こる、フラジャイルでプレシャスな瞬間をいくつも残してくれた。

しかし両者が切ないのは、ユニットとして長続きしなかった点にある。それをパンク~ポスト・パンクという「熱風」の残した美しい火傷と讃えたい気持ちは筆者にも強いし、ピストルズのように1枚で燃え尽きることでパンクの伝説化するのはかっこいい。また、70年代末~80年代のイギリス社会において女性がマスなポップ・アピールを度外視した音楽/アート作りだけで生き残っていく=食っていくことの現実的な困難も、彼女たちの活動の座礁に作用したとは思う。しかし、継続するうちに根本のアイデアが水増しされるのも事実な一方で、音楽&バンドが成長・変化していく醍醐味というのもまたある。それはクラッシュの進化、ジョン・ライドンがピストルズを捨てて本腰を入れたPILで行った秀逸な音の冒険等に象徴されるだろう。

そこでちゃっかりスリーター・キニーに話が戻るわけだが:この「音楽的な進化/深化」というロック界における強固なテーゼを、無視するのでも、また迂回するのでもなく、彼女たちは正面から受け止めてみせた。1995年の1stから10年で、アルバムだけでも計7枚。1枚目が実質コリンとキャリーのデュオであったことを差し引いても、これくらいコンスタントに作品を発表し、ツアーを行い、作品ごとに確実な進歩を果たし、ファン層を広げてみせたフィメール・バンドはまず他に類を見ない。その意味でも初期衝動の打ち上げ花火としてではなく彼女たちが「生業」=ライフとしてバンドを捉え・生きていたのを感じるし、作品を追うことで一緒に成長できる現在進行形のスリルと喜びを分かち合うことができたアクトだとも思う。

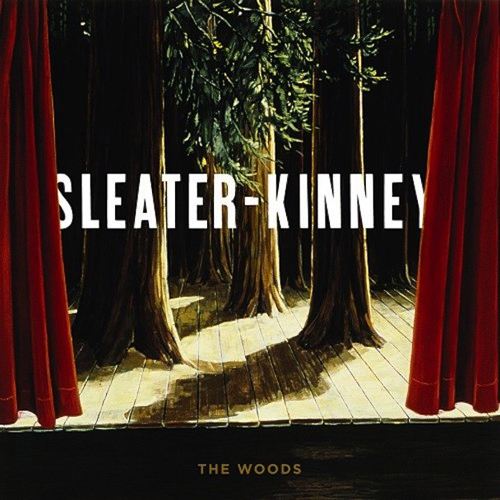

その意味で、バンドが休止期間に入る前の最後の作品となった『ザ・ウッズ』は自分にとってのスリーター・キニーの最高到達点でもあったわけだが――10年ぶりになる新作『ノー・シティーズ・トゥ・ラヴ』でもこの成長のキャッチボールが続いているのは最高だと思う。ともあれ今回のお題は過去7作から「スリーター・キニーのベスト・アルバム3枚」ということで、以下にまとめてみた。どの作品にも聴くべき点のある優れたバンドとはいえ、彼女たちの音楽に初めて触れる人々にとって何らかの指標になることを祈りつつ。

3人の中に母親=コリン・タッカーが生まれた後に制作された最初の1枚。もちろんメンバーのひとりが「母/父になった」点だけをことさらに強調するのはどのバンドのストーリーにとってもフェアではない。しかし早産だったマーシャルちゃん(男児)の誕生とそれにまつわるストレス、そして9/11で揺らぎ始めたアメリカという背景は、コリンの歌詞に他者糾弾型のシャウトだけではなく新たな陰影を加えることになった。言い換えればそれは、子供というかけがえのない宝を得たことで新たな世界が開けたと同時に、「闇を増していく世界の中で、守るべきものを持たない/持たずに済む」アーティストの自由さから切り離されたというダブル・バインドな現実に対するリアルな反応だろう。本作の1曲目と最後の曲が、いずれも次の世代に待ち受ける運命を憂う内容なのは象徴的ではないだろうか。

<アルバム1曲目>

<フィナーレ>

しかしこの作品はサウンド面も素晴らしい。毎回比重を少しずつ増してきたキャリーの甘めなヴォーカルやコーラス・ワークの妙、前作『オール・ハンズ・オン・ザ・バッド・ワン』(2000年)で浮上したユーモラスな遊び心を80年代調なシンセ味やホーン&ストリングス、レゲエ・ビートをミックスしたアレンジ面での拡張性に開花させ、多彩な表情やキャリーとの「軽み/深み」のカウンター・バランスを演じ抜くコリンのヴォーカル・パフォーマンスも見事……という具合で、3人が有機的に音楽の腕を伸ばしていった様が窺える。続く骨太な傑作『ザ・ウッズ』に至る、マストな1枚。

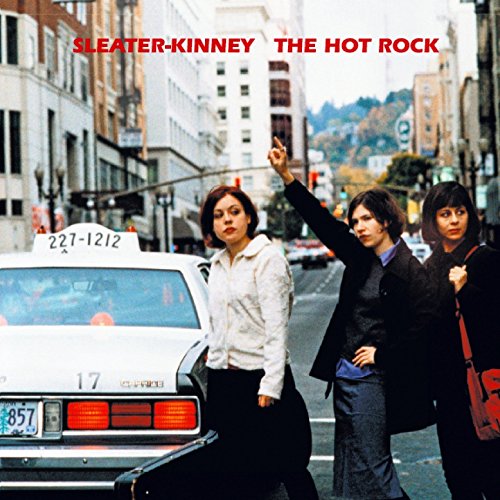

言い訳臭くなるのを承知で書くと、このアルバムはコンテンポラリーなパンク・アルバムの代表的な1枚である前作『ディグ・ミー・アウト』(1997年)と対を成す形で聴くべきではないかと思う。しかし、コリンのヴィブラートしながら喘ぎ、突き刺す独特な唱法――パティ・スミス、クリスティン・ハーシュ、キャスリーン・ハナらの系譜を継ぐ線の細さ――にどうしても抵抗を感じてしまう筆者にとって、ラモーンズを原型とする猪突猛進で溌剌とした活気に打たれはするものの、『ディグ~』は頻繁に聴くには「時と場所を選ぶ1枚」になりがちだったりする(もっとも、コリンのヴォーカリストとしての力量・肺活量は高く評価されており、基本的に低音ヴォーカルや黒人アクトの声の深みに惹かれる筆者の個人的な嗜好がバイアス気味に作用しているのは認める&コリンは敢えて聴き手の耳をそばだてるような攻撃的な歌い方を意識していたということで、こちらが抱いた違和感・摩擦感は彼女の狙い通りだったことになる。さらに書けば、彼女のヴォーカルはライヴで聴くと真価が伝わるので、「聴きにくい」と盤だけで判断するのは早計ですぞ)。

というわけで、まずは『ディグ~』収録のスリーター・キニーの看板曲のひとつにして、コリンのヴォーカルと楽曲のクリアさとが見事にハモったこの黄金なトラック。

<どこのパンク・ディスコでかかっても遜色のない名曲>

パンクなラッシュという意味ではこの『ディグ~』、引いては前作『コール・ザ・ドクター』にかけてのソニック・ユースが怒り狂ったような表現も捨てがたい。が、大半をジョン・グッドマンソンがプロデュースしてきた彼女たちのディスコグラフィの中で、唯一ロジャー・ムーテノット(ヨ・ラ・テンゴ他)を起用したややダウンなトーンの本作は、「ヴォーカルの威力」、「ギターの素晴らしいインタープレイ」、「弾けるドラム」といった3者それぞれの尖った魅力とエクスタティックなプレイよりも、それらが合わさって生まれるトータルな三角形のバランスと繊細なケミストリーに重点が置かれている。それを「面白みに欠ける」と言う意見も理解できるが、1曲ごとのアイデアの凝縮度は高い。ベース奏者のいない/しかしヴォーカルは2人というユニークな編成の彼女たちは常に工夫を強いられてきたわけだが、その限定されたパレットの中でどれだけの「パンク」の一言で片付けられない複雑なサウンドが生まれ得るのか、本作は静かに示唆してみせる。

<アルバム表題曲。穏やかながら、アレンジのシャープさは絶品>

<ゆっくり沁みるこういう曲の「滞空力」を志向できるのはバンドの強みだろう>

人によってはデイヴ・フリッドマン(フレーミング・リップス、MGMT他)がプロデュースした本作の、彼らしい混濁した音像の美やヘヴィさはスリーター・キニーの直球で生木を裂くごときパワーを損ねている、と映るのかもしれない。しかしパンク/オルタナ/ポップと様々なフェーズを潜ってきたここでの彼女たちは、音の魔術師:デイヴの仕掛ける様々な演出を乗りこなすだけの骨太な器量を備えるに至っている。クローズ・アップしたかと思えばワイド・アングルに引き、サイケな魚眼レンズで誇張することも……といった具合にライヴリー&アクティヴなデイヴのプロダクションは、3者の絶え間ない音&声の会話が軸であるスリーター・キニーという「生き物」を静止カメラと優れたエディットではなく手持ちカメラで捉えることで、そのエネルギーをダイナミックなスケールでもって耳に響かせる。

<生で観ている気がしませんか?/こちらもいいですが、“ジャンパーズ”もおすすめ>

と同時に、ソングライティングの成熟ぶりとバランスにも舌を巻く。サウンド面でロックな骨太さと重さを増しつつ、“モダン・ガールズ”のようにレイドバックした/しかしタイトに編まれたフォーキー曲、初期を思わせる発想の曲ながら圧倒的な爆発力とカロリーで威圧する“エンターテイン”やしなやかな軽さとタフネスとが完璧に拮抗する“ローラーコースター”まで、本作がスリーター・キニーの総決算として響く所以だろう。中でも秀逸な“レッツ・コール・イット・ラヴ”。

メドレー的に続くアルバム最終曲“ナイト・ライト”も含めれば15分近い大作にカウントできるこのトラックは、キース・ムーンとパティ・スミスとトム・ヴァーラインがバトル・ロワイヤルするごときカオティックで無秩序な、しかし決して止めだてしたくはない美しいスプロールを描いていく。ごく大雑把に言えば、女というのは子供の頃から「お行儀良く」、「粗相はしない」、「乱暴しない」といったしつけを受けて育つもの。日本とアメリカの教育状況を一緒くたにするのは無理だろうが、スリーター・キニーの3人も多かれ少なかれその良識という名の目に見えない枠組み/数々の「禁止条項」を当てはめられて育ったんじゃないかと思う。しかし、このトラックにおける彼女たちの自由さ、野獣のようなワイルドさ、そして驚きと笑顔を同時に導くまぶしい奔放さはどうだろう? 2005年の時点ではおそらく「私たちにとっての最後の作品」との暗黙の決意の元にレコーディングされた(後に、メンバーはそれぞれ他のバンドや音楽外の活動に着手している)『ザ・ウッズ』のおしまいに、彼女たちはピュアなロックの随を焼き付けてみせたことになる。フィメール・バンドの「イヤー・ゼロ」が勝ち取った、それは最高の解放ではないだろうか。

「90年代半ば、最初のUSインディ全盛期の

落とし子、スリーター・キニー復活か?

今だからこそ聴きたい傑作アルバム3選。

その①:キュレーション by 天井潤之介」

はこちら。