「たとえコンピューターに時間を取られていても/たとえ宇宙を衛星がローミングしていても/たとえオレの電話で天気予報がわかっても/それでもオレたちには君を助けることができないんだ/未来はなかなかやってこない」(“スロウ・カミング”)

いくらテクノロジーが発達しようと、今も昔も若者の日常は長ったらしく退屈で、いろんなフラストレーションに満ちている。だからこそ若者はマクドナルドで延々と無駄話をして笑い合ったり、来月には終わっているような恋愛を人生最後のロマンスのように錯覚して熱を上げたり、SNSを通した繋がりに本気で一喜一憂したりする。ラップトップ一台あればどんな楽器の音色だって出せてしまう現代において、ギターなんていう前時代的でしちめんどくさい楽器をわざわざ手に取る若者が後を絶たないのも、そこに日常の緩慢な退屈を埋め、フラストレーションを吐き出すための必然性や意味があるからに違いない。それがロックンロールという音楽を語る際によく使われる、「初期衝動」ってやつの根源だ。

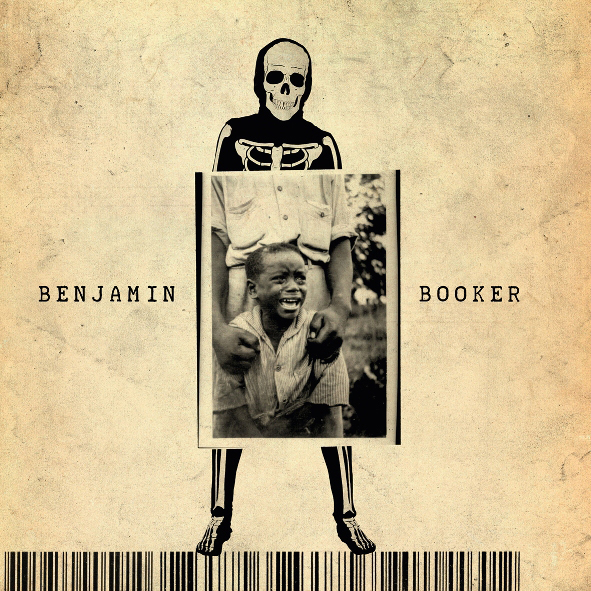

さて、それでは紹介しよう。2014年、最も初期衝動に忠実なロックンロールを携えて現れた男、それがベンジャミン・ブッカーである。フロリダ育ちで現在はニュー・オーリンズを拠点にしているというアメリカ南部の人間らしく、彼の音楽はローカルなDIYシーン譲りの荒々しいパンクと苦み走ったブルースの伝統をロウなタッチのままブレンドしたもの。同様の音楽性を持つ先達として、ホワイト・ストライプスやブラック・キーズの名前も挙げられるが、ベンジャミンの場合は彼らの初期作品と比べても遥かに粗く衝動的。わずか6日間でレコーディングされたというだけあって、オーヴァーダビングやエディットの介在を一切感じさせない生々しいライヴ録音で全編が貫かれている。これほどまでに作為のない、衝動の塊のようなロックンロールに胸が高鳴ったのは何だか久しぶりのような気がする。

サウンド面では衝動を優先させた録音がなされているのに対し、リリックの面において現代的な視点を交えてアメリカに住む若者のフラストレーションを掬い上げているのもベンジャミンの大きな魅力だろう。“ヴァイオレント・シヴァー”や“スプーン・アウト・マイ・アイボールズ”といった楽曲では、アメリカン・ニュー・シネマの主人公を思わせるような無鉄砲な行動原理がしだいに暴走していく様が描かれる一方で、“アイ・ソウト・アイ・ハード・ユー・スクリーミング”では「お前の神様は1994年に死んじまった/注射針と拳銃を持って」というラインでカート・コバーンに言及しつつ、男女関係のもつれや孤独といったボーイ・ミーツ・ガール的なテーマを扱っている。また、「あんたは世の中が罪人だらけだと言って/オレの足元に聖書を置いた」と始まり「神様はすべての人たちを愛してるはずだぜ/教会がまったく愛していない人たちのことだってね」というラインで締め括られる“ハヴ・ユー・シーン・マイ・サン?”など、信仰心についての懐疑的な思いを扱った楽曲も印象的だ。最後に、冒頭に書いた“スロウ・カミング”から再び別のラインを引用しよう。

「オレたちの親は平等を求めて戦ったけど/そういう状況だったから真の愛が生まれたんだ/そのことを彼らが知っていたらなあ/ほんとに今はいい気になってるわけにはいかないよ/正直言ってあんまり良く眠れないでいるんだ」

昔よりも確実に複雑化している今の世界で、変わっていくものと変わらないもの。その両方を見つめ、現代アメリカの日常を瑞々しく描く路傍の詩人にして、時代の趨勢や流行などとは無縁のまま衝動を追求するロックンローラー。それがベンジャミン・ブッカーという男なのだ。

トランプのハートのキングは、頭に剣を突き刺していることから“自殺のキング”と呼ばれている。そんなハートのキングを模したジャケットのシングル“ヴァイオレント・シヴァー”でデビューしたのが、ニュー・オリンズ在住の25歳、ベンジャミン・ブッカーだ。ニュー・オリンズだからといってルイジアナ・ブルースをやっているわけではなく、もっとも影響を受けたのはホワイト・ストライプスやジャパンドロイズにカヴァーされたことで再評価著しいロサンゼルスのパンク・ブルース・バンド、ガン・クラブだったというのが当世風なベンジャミン。“ハヴ・ユー・シーン・マイ・サン”で本人が歌っているように、もともと出身はフロリダ州のタンパで、ニュー・オリンズには最近やってきたばかりだという“余所者”の彼は、2年前に地元のクラブで相棒のドラマー、マックス・ノートンと一緒に演奏していたところをスカウトされ、この春にはジャック・ホワイトのツアーの前座にも抜擢されている。なるほど、南部の黒人である彼が白人のブルース・ロック・バンドに憧れることで、このユニークな音楽が生まれたのだろう。アウトサイダー的な佇まいは「黒いトム・ウェイツになりたかった」と語る路上の詩人ウィルス・アール・ビールのようでもあるし、吐き捨てるようなヴォーカルは、そのウィリス・アール・ビールとの交流でも知られるロンドンの“キング”、キング・クルールのようでもある。

イギリスでは〈ラフ・トレード〉、アメリカでは〈ATO〉からリリースされたデビュー・アルバム、とくれば一昨年のアラバマ・シェイクスを連想するが、本作もそのアラバマ・シェイクスと同じプロデューサーのアンドリア・トキックが所有するナッシュヴィルのスタジオで、わずか6日間でレコーディングされたものだ。ベンジャミンの弾くギターとマックスのドラムに、ベースとオルガン(アラバマ・シェイクスのデビュー作にも参加していたミッチ・ジョーンズによるもの)という必要最低限の楽器を加えただけのロウなサウンドは、ライヴの勢いをそのまま閉じ込めている。悪く言えば勢いまかせで一本調子なところもあるし、かといって不良と呼ぶには行儀が良過ぎる気もするのだが、キャンド・ヒートばりのブギーを聴かせる“チペワ”やサザン・ソウル風の”スロウ・カミング“、ブラインド・ウィリー・ジョンソンのような“バイ・ザ・イヴニング”といった変化球もあり、朱に交われば赤くなると言うように、ニュー・オリンズという土地が、これからの彼に良い変化をもたらしてくれるはずだ。変人扱いされるのを嫌ったウィリス・アール・ビールは洗練へと向かったが、ベンジャミン・ブッカーは一体どこへ向かうのだろう。その行く先は、占い師のトランプだけが知っている。