前作『イーザス』は、アンダーグラウンドやメジャーを問わず多数の作家を起用し、コ・ライティング、コ・プロデュースすることで作り上げた合計3時間半もの楽曲やサウンドを「エッジーで、ミニマルで、ハードなものに」というカニエが提示した方向性のもと、リック・ルービン総指揮により徹底的に削ぎ落として作り上げられた作品だった。それは「完璧なアルバム(カニエ談)」を成し遂げた前々作『マイ・ビューティフル・ダーク・ファンタジー』に対し、「レールをぶち壊した新しい地盤(カニエ談)」を築くべく、コントロール不能に近い状況を作り上げ、そのダイナミズムを人の意思で極限までミニマルに落とし込みパッケージングするという試みでもあった。

しかし、そうして完成した『イーザス』は最高傑作のひとつであり、カニエやリック・ルービンほか参加ミュージシャンの実力、そしてネット以前の環境では実現することのできなかったスケール感だったことこそ間違いないが、その核は極めてオーソドックスでありプリミティヴなものだったとも言える。つまりはこうだ。「漠然としたアイデアや意思の流れをどうにか表現しようと格闘し、なんらかのかたちで構築し、完成させる」……それは大半の創作が踏む王道のプロセスだ。

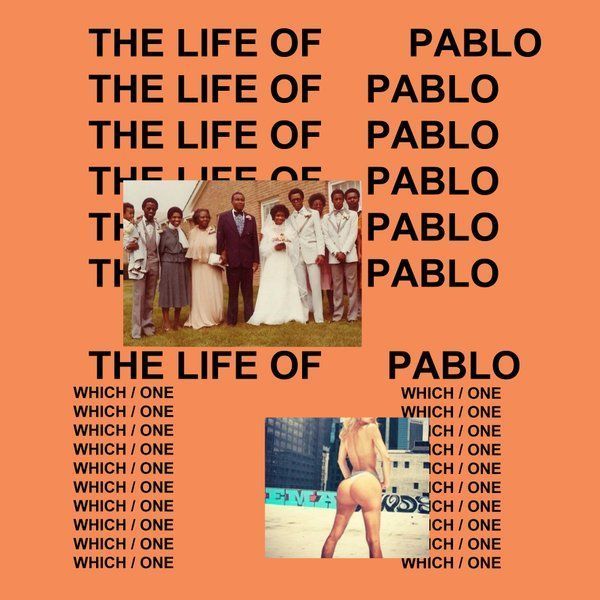

しかし、それに対しこのゴシップと賞賛と嘲笑にまみれた最新作『ザ・ライフ・オブ・パブロ』はどうだろう。タイトルもアートワークもトラックリストも事前のインフォメーションから変更され、タイダルでのリリース後もアップデートを繰り返し、アップル・ミュージックやスポティファイに配信先を拡大した今現在も「作品は完成していない」とレーベルは表明している状況だ。『パブロの生涯』というコンセプト感あるタイトルとは裏腹に、アルバムとしての統一性は希薄で、今後も変更が加えられるという宣言……。これはもはやパッケージ化の拒否ではないだろうか。

「『イーザス』のパッケージはCDへのレクイエムだった」というカニエの発言を思い返してみてほしい。そして、おそらくは参加ミュージシャンの誰一人として全貌を把握していなかった3時間半もの混沌を、全10曲40分という最小サイズの作品として仕立てあげた『イーザス』の制作プロセスを。

カニエは本作を「生きているアート」だと語っていたが、おそらく現時点では大マジだ。かつてイギー・アンド・ザ・ストゥージズ『ロー・パワー』が、デヴィッド・ボウイのプロデュース要素を削ぎ落としイギー・ポップ指揮のもと爆音仕様でリミックスされるようなことはあったが、基本的に一度完成された作品というものは、ある種の「聖域」として額に入れられ扱われるのが世の常だった。勿論、それは音楽作品がアナログ・レコードやカセットテープ、CDといったフィジカル・メディアや、データとしてリスナーの手に渡るという、物理的もしくは技術的制約と無縁ではなかった。

だが、タイダル、スポティファイ、アップル・ミュージックといったストリーミング・サービスが主流となった現在では、そうした制約は無くなった。勿論フィジカル・リリースは今後も無くならないだろうが、その市場スケールからすると、音楽にはもはや物質性はないと言っても過言ではない。さらにはその端末に保存された音楽データは、実はネット回線を通じてサーバー上に本体がある。つまり、音楽は、リスナーの手元には存在しなくなっている。サーバー上のデータをアップデートすれば、スマートフォンのアプリがアップデートされるように楽曲も更新されるのだ。

もはや音楽は完成させる必要のないアートとなった。いつでも手を加えられる状況になった。この『ザ・ライフ・オブ・パブロ』は、新しい意味での「ポスト・インターネット・レコード」である。あるいは、アーティストは神ではないという人間宣言のような作品でもある。

“30アワーズ”のリリックにおけるマジソン・スクエア・ガーデンへの言及(2月11日にマジソン・スクエア・ガーデンで行われた本作のリスニング・パーティ後、2月14日の初回リリースまでに加筆されている)を聴いてほしい。この『ザ・ライフ・オブ・パブロ』は、内容とリリース方法の両面がトータルで、たしかに「生きているアート」として成り立っている。かつてレディオヘッドが2007年に突如自身のサイトでリリースした『イン・レインボウズ』は、作品が誰の持ち物か/どのようにリスナーに届けるべきかについての問題提起を行い、それまでアンダーグラウンドもしくはアマチュア・レベル止まりだったネット販売や「Name Your Price」という概念を広めたエポック・メイキングな作品だったが、本作は間違いなくその次を打ち立てたマイルストーンと記録されるだろう。カニエ自身の普段の言動や素行の幼稚さもあり、本作は無数の批判や嘲笑、パロディをも生んでいる。だが、ポスト・インターネット時代においてはそれこそが影響力だ。

音楽は新しいフェーズに突入した。このセンチメンタルなアルバムはそう宣言している。無数の問題や懸念があるのも確かだが、もうすでに我々は新しい時代に生きているのだ。

何度このアルバムを聴いても、また、現時点でのカニエの最新曲が“セイント・パブロ”と名付けられていても、タイトルにあるパブロというのが、本人がツイートで示唆し、また、大方の指摘通り、新約聖書の著者の一人であるパウロのことだとしても、どうも、すんなり受け入れられないでいる(それでいて、パウロの英語読みは、ポールだから(本作には未収録に終わったが)“フォーファイヴセカンズ”でマッカートニーが起用されたのかも、と無理にこじつけてみたり)。

前作が『イーザス』で、今回は、パウロと来て(この設定の変化も、実際よくわからないのだが)、オープニング曲が、ゴスペル・リスナーにもOKな内容となれば、とりあえず、かしこまって耳を傾けそうになる(もっとも、ここで大々的にフィーチュアされているカーク・フランクリンは、ヒップホップをも積極的に取り入れた、開かれたゴスペルにより、絶大な支持を集めたアーティストではある)。が、それに続くのが「俺がこのモデルとヤッて、ケツの穴を脱色したら……」などという訳のわからないラインで始まる“ファーザー・ストレッチ・マイ・ハンズ・パート1”で、このファーザーも、神のことではなく、カニエ自身の父親のことであることも、次の“パート2”で追認される。勿論、カニエ自身も、前作以降父親になっているわけで、一番最初のヴァージョンは、ゆうに一年以上も前に発表されていた“ウルヴズ”で、彼は、自分のような父親を持つ子供たちの未来や、カニエの親を含む家族それぞれのことを考えて既にライムしていた。さほど注意深く聴かなくとも、本作に選ばれたほとんどすべての曲に家族に関わるライムが含まれていることに気づくだろう。

それが原因なのか、前作比では、聴いていて、バカだなあ、とか、いったい何わけのわかんないこと言ってるの? と思わせるライムが目立たなくなっている。正直、“アイ・ラヴ・カニエ”にしても、妙にこじんまりとまとまっている。かと言って、“フィードバック”で聴かれる、ブラック・ライヴス・マター運動初期の合言葉となった“ハンズ・アップ”と、当初の意味としての「手を上げろ」とのダブル・ミーニングを活かした「ハンズ・アップ、俺たちは警官から教わったことをしてるだけなのに/ハンズ・アップ、ハンズ・アップ、そしたら警官に撃たれた俺たち」ようなラインが、いくつもあるわけではない。もっと言えば、この2年のあいだに、インタヴューやツイートを通じて発した数々の迷言を、作品のほうでこそ聴きたかったと思う。

勿論、宗教的な要素、例えば、聖書の一節からの引用や触発されたラインが皆無というわけではないけれど、主役のカニエよりも、1曲目のチャンス・ザ・ラッパーのヴァースのほうがよほど特化しているし、“ファーザー・ストレッチ・マイ・ハンズ・パート2”(今回リック・ルービンが関わった唯一の曲!)と“ウルヴス”のプロデューサー(恐らく、自分で歌っている部分は自作ということなのだろう)かつ客演者であるキャロライン・ショウが、特に前者で歌っている言葉のほうがよほどスピリチュアルだ。

実は、彼女が“ウルヴス”で、緊張感を維持したまま延々続くヴォカリーズを歌っていることを知ったのは、本作が出てからだった。キャロライン・ショウは、2012年発表の自作の声楽曲“パルティータ・フォー・8・ヴォイシズ”によって、ちょうど『イーザス』がリリースされた前後に注目を浴びた作曲家だ。4楽章からなるその曲では、普通のしゃべりから始まり、アカペラで、中世、アフリカ、エレクトロニック等様々な気配が感じられるヴォーカライゼイションが展開され、ためいきやささやきに基づいたものさえある。極論すれば、そこに、もしラップやオートチューンによる歌的なものが含まれていたとしても、ほとんど違和感はないだろう。

よりによって、カニエは、彼女が加わった“ウルヴズ”に相当なこだわりを見せた。この曲は、本作収録ヴァージョンに落ち着くまで、二度手を加えられ、一番最初のヴァージョンにフィーチュアされていたヴィック・メンサとシーアのパートを抜いて、フランク・オーシャンの歌を加えた二番目のヴァージョンが、まず、本作のタイダルからの2月リリース版に収録され、それに三番目のヴァージョンとなる4月発売の本作収録版では、シーアとV・メンサそれぞれのパートをあらためて加え直し、フランク・オーシャンのパートのみ“フランクズ・トラック”として短い曲に独立させている。それでいて、どのヴァージョンも基本的には同じトラックなのだから、さすがのカニエも、(ある意味、『イーザス』より聴きやすく、よりアヴァンギャルドな)“パルティータ〜”同様ショウの曲には、いかなる歌(声)を組み合わせたらベストなのか、気を遣わずにはいられなかったのか。だとしたら、彼女の存在は想像以上に大きかったことになる。

確かに、本作におけるカニエ自身の声もオートチューン依存から解放され、“アイ・ラヴ・カニエ”をはじめ肉声に近い表情を隠そうとはしない。一方で、“シルヴァー・サーファー・インターミッション”のような電話越しのマックス・Bの声もあれば、既存のハウス・ミュージックのアカペラ・ヴァージョンをサンプルした5曲目の“ロウ・ライト”のような曲もある。これは説教のようにも聴こえるが、ハウス・ミュージックの歴史を遡ってみれば、そこにあるのは、ゴスペルの現場である教会だ。おまけに、この曲のタイトルは、教会内の低い光量を連想させるし、なんといっても、本作のエンディングに待ち構えているのは、(シカゴ・)ハウスのサンプルが組み合わされた“フェイド”である。

ゴスペル・ミュージックで始まった本作は、口から出まかせよりも、比較的自分に近い場所(家族)に向けられたカニエの目線を軸に語られ、ハウス・ミュージック(をサンプルした曲)で幕を下ろす。

教会は「神の家」と呼ばれるが、サンプリングをも駆使し様々な声が響きあう本作を、カニエは「自分の家」として作り上げたかったのだろうか。