ここ数年の八面六臂の活躍で、ケンドリック・ラマーの新作に対する期待値は上がりきっていた。共にコンセプチュアルなテーマを掲げた2012年の『グッド・キッド・マッド・シティ』、2015年の『トゥ・ピンプ・ア・バタフライ』の二作が続けて批評メディアの年間ベストを総なめにし、昨年リリースした8曲入りの未発表曲集『アンタイトルド・アンマスタード』も全米チャート1位を記録。“オーライト”は〈ブラック・ライヴズ・マター〉ムーヴメントのアンセムとなり、同曲も披露された2016年グラミー授賞式では、警官による黒人青年の抑圧が続く現代と奴隷制時代を繋いだ『トゥ・ピンプ・ア・バタフライ』のテーマをシアトリカルに表現したパフォーマンスで、観た者全てを熱狂させた。いまやケンドリック・ラマーは、ただ現代最高のラッパー、ヒップホップ・アーティストというだけではなく、アフリカン・アメリカンの新たなメントールであり、オピニオン・リーダーとも言うべき存在になっているのだ。

現代のアフリカン・アメリカン社会を背負って立つ彼は、今度の新作でどれだけ鮮烈なメッセージを届けてくれるのか。大半の人は、彼が次に打ち出すコンセプトに期待を高めていたことだろう。何しろ、次なるアルバムはドナルド・トランプが合衆国大統領に就任してから初めての作品なのだ。ただ、そうして上がりきった期待をひらりとかわすように、彼の新作は、表面的にはかなりシンプルに装飾されたアルバムとなった。

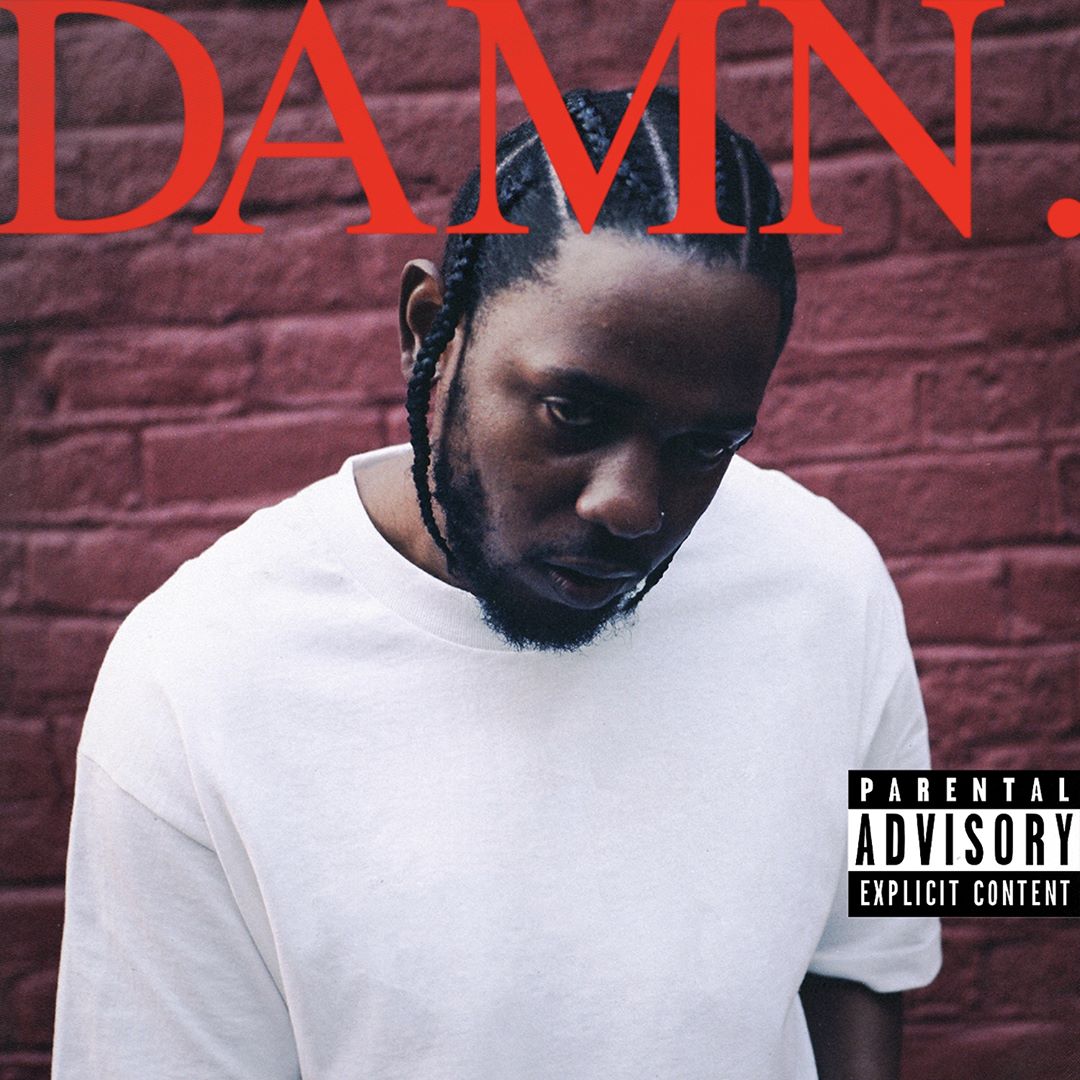

アルバム全体のタイトル『ダム』と同様に、各曲のタイトルは全て単純な単語一つだけ。リアーナ、ザカリ、そしてU2という驚きのゲスト参加はあるものの、フィーチャリングは最小限で他のラッパーの参加はなし。アートワークもこちらを睨み付けるケンドリック自身のポートレート(“ハンブル”で言っているように、もちろんフォトショップ加工もなしだろう)というシンプルさだ。

音楽的にも、前作のようなジャズの参照はほぼ皆無。これまでにも彼の右腕として作品に携わってきたサウンウェイヴや所属レーベルのCEOであるトップ・ドーグを中心に、マイク・ウィル・メイド・イットやジ・アルケミストらが参加したトラックは、おしなべてGファンクやネオソウル譲りのマナーを踏襲した、削ぎ落とされたプロダクションで統一されている。ジェイムス・ブレイクやバッドバッドノットグッド、U2といった非黒人アーティストの参加もあるものの、彼らの貢献が過度に自己主張することはない。U2に至っては、ゲストとしてクレジットされているにも関わらず、後半で聴こえてくるボノの歌声以外はほとんど判別できない程度に留まっている。参加者の長所を総動員したビヨンセの『レモネード』や、古今東西に数多ある参照点を織り込んだフランク・オーシャンの『ブロンド』といった作品とは、ある意味で真逆のベクトルを持ったプロダクション・デザインである。

では、このアルバムが、表向きにはここまでシンプルに統一されているのはなぜなのか。それはおそらく、本作が一人のラッパー、一人の男としてのケンドリック・ラマーのために用意されたレコードだからだろう。コンプトンのハードな環境を生き抜く名もなき青年でも、アフリカン・アメリカンの歴史を背負って立つリーダーの立場でもなく、自信と恐れ、愛と欲望、謙虚さと虚栄に引き裂かれた男の立場から描かれる複雑な胸の内。本作でケンドリック・ラマーは、卓越したラップ・スキルとボキャブラリーとストーリーテリングの才だけを用いて、それらを曝け出そうとしている。本作は、一義的にはただただシンプルなラップ・アルバム。しかも、当代随一のスキルと思慮深さを誇るラッパーによる圧巻のラップ・アルバムだ。

「それは邪悪さなのか、それとも弱さなのか?」本作のオープニングを飾る“ブラッド”では、冒頭からそんな内面への問いかけが聴こえてくる。この二面性に対する答えのない問いは、本作の全体を貫くテーマだ。彼はここで、シンプルなビートに乗せて、ゲスト・ラッパーに全く頼ることなく、一人だけでヴァース毎にフロウを変え、声色を変え、上述した自信と恐れ、愛と欲望、謙虚さと虚栄といった二面性を次々と言葉にして吐き出していく。“ブラッド”のアウトロや“DNA”における、保守系TV局〈FOX〉による批判コメントのサンプリングに代表される社会的な引用・言及もあれば、“エレメント”や“ハンブル”でのバトル・マナーを踏襲した他のラッパーへの挑発もあり、“フィール”や“ラヴ”のような内省もある。トピックは多彩にして複雑。ケンドリック・ラマーという稀代の才能が持つあらゆる思いが、膨大な情報量の言葉の中に刻まれている。

本作には、前々作、前作のような明確なコンセプトは表向きには存在しない。だが、7歳、17歳、27歳と10年毎の「恐れ」を各ヴァースで語った後、第4ヴァースでそれまでの楽曲のタイトルとなった単語を引用して今の「恐れ」を吐露する“フィアー”や、自分が生まれる前の父親とトップ・ドーグの出会いをストーリー仕立てに語り、最後に冒頭の“ブラッド”における銃撃音と繋がる“ダックワース”等、全ての楽曲が互いに作用し合う構造になっているのもまた確かだ。

ここで発せられるコンセプトやメッセージは、ゲットーに生きる青年やアフリカン・アメリカン社会への啓蒙といった分かりやすく一元的なものではないが、その複雑に入り組んだ言葉の奥には、過去作も凌駕するほどに豊かで多面的なメッセージが無数に潜んでいる。本作で、ケンドリック・ラマーはコンセプチュアルなヒップホップ・アーティストというレッテルからも解き放たれ、さらに自由で広大な、前人未到の領域へと足を踏み入れた。

「サヴァイヴァーズ・ギルト」という言葉が、『トゥ・ピンプ・ア・バタフライ(TPAB)』で徐々にヴェールを脱ぎ、一番最後に全体像を見せる詩の中に含まれている。それは、ケンドリック・ラマーの立場で言うなら、地元コンプトンでは、知り合いがストリートでの暴力により、為すすべもなく命を落としているのに、自分はラッパーとして成功し、地元から抜け出し、こうして今も生きてる、(それなのに、あいつらを助けない)自分はこれでいいのか、という「(生き残った者の抱く)罪悪感」だ。そして、この想いが前作の至る所で、顔を出していたわけだ。

その彼が、3月に入った途端に、新作リリースも間近だと仄めかした時の発言を踏まえれば、今回の新作では、さすがの彼も、前作ほどは「サヴァイヴァーズ・ギルト」に苛まれてはいないだろう、と考えるのが常識的だろう。そこには、あそこまで陰鬱なアルバムにはならないだろうという勝手な期待が含まれているのも否定できない。

ところがである。本作が始まって早々、盲目の女性に手を貸そうとしたケンドリックは、なんと1曲目“ブラッド”であえなく撃たれてしまうのだ。あっけにとられるしかない。その直後に“オールライト”批判のニュースが続くことから(盲目の女性を、公正さのシンボルである正義の女神と解すれば)公器としてのメディアに抹殺されたと聴くこともできる。

「サヴァイヴァーズ・ギルト」を突き詰めた結果、設定の上だけでも、自分を殺してしまうという暴挙に出たのか? というより、もしかしたら、自分も既に死んでいたかもしれない、という意味でのパラレルワールド(の存在)の可能性を、聴く者に強くまず提示したのではないだろうか。

前作、とはいえ、拾遺集的な趣があるため、一つのまとまった作品としては評価しにくい『アンタイトルド・アンマスタード』もまた、1曲目にして、曲の最後には、唐突にスイッチを切り、灯りを消す音が聴こえ、要は、命の炎が消される場面で終わっている。

ちなみに、この曲だけでなく、他にも、U2のボノが「ここは銃の国」と歌った瞬間に、彼らがアメリカ社会の真実に気づいた1987年の『ジョシュア・ツリー』を思い出さずにはいられない“XXX”や“フィア”をはじめ、宗教について考察した本作収録曲に対する習作的な内容の曲が『アンタイトルド・アンマスタード』には結構含まれていることに、今だからこそ気づかされる。“ブラッド”にはリリックこそないものの、善行が必ずしも良い結果をもたらすとは限らない、という共通のメッセージが両者には込められているかのようだ。

人は遅かれ早かれいずれは死ぬわけだけれど、今現在はまだ生きているということ自体が、「復活」さえ示唆する2曲目の“DNA.”以下の収録曲で強く意識され続けているのではないだろうか。別の言い方をすれば、彼はその間中、生と死の間を彷徨っているのかもしれない。そして、生への執着は、“エレメント”がいかにも制作者のジェイムス・ブレイクらしい曲であること、”プライド”がスティーヴ・レイシー作/制作曲なのに、フランク・オーシャンかマック・デ・マルコ作品のように聴こえること、先行カット“ハンブル”のビートの素材そのものはオーセンティックなアトランタ産トラップでおなじみのものであること、“ロイヤリティ”ではブルーノ・マーズの“24Kマジック”が、そしてラストの曲にはハイエイタス・カイヨーテの昨年の発表曲がサンプルされていることにも表れてしまっている。これらの音楽が現世(今)をそのまま映しているかのようだ。

『TPAB』が、もしも、2パックが生きていたら、というのと同じように、もしも、いわゆるネオソウルと呼ばれていた音楽が、単なる便宜的な呼称に終わらず、独自の展開を遂げていたら、という意味での独自の音楽的革新性に覆われていたのと比べるなら、今回はケンドリック・ラマーらしくないサウンドとも言える。

と同時に、本作には未収録の“ザ・ハート・パート4”で誇示していた「ヒップホップ・ライム・セイヴィア」的な、今現在のラップ界における覇権を示す場合、もっともリスナーにわかりやすいのは、それこそ、今現在の巷の音楽状況を形成する要素を含むビートでライムしてあげればいいのだ。よって、シンガーのザカリをフィーチャーした“ラヴ”を聴いて、ドレイク、フィーチャリング・ウイークエンド系の曲を重ね合わせたとしても、それは悪いことではないだろうし、“ロイヤリティ”でケンドリックは現にリアーナと一緒に演っている。

ケンドリックらしくない、という点に引っかかりながら、彼の人生における重要なポイントが拾い上げられている本作を聴き続け、一番ラストの“ダックワース”に辿りつくと、ケンドリックの父が、まだサグだったころのケンドリックのレーベルのボス、トップに、もしかしたら殺されていたかもしれないという実話(だという)に基づく、お得意のストーリーテリング物が展開され、「父がトップに殺されていたら、トップは服役し、父親なしで育った自分は、撃ちあいで死んでいた」とパラレル・ワールドの示唆で締め括られる。そして、すぐに一聴してヒップホップの生ける伝説であるDJのキッド・カプリだとわかる声が、これまで聴いてきた、ケンドリックの生が刻まれたレコードをリワインドする要領で、高速リヴァース再生し、本作の冒頭から再生し直しほどなくして本作は幕を閉じる。

これは劇中の登場人物が突如リモコンを操作して、それまでの自分たちの言動をリヴァース再生し、適当な地点で止めて、そこから別の筋書きで演り直したものを観客に見せる、映画『ファニー・ゲーム』の手法を思わせもする。が、本作を最後まで聴いた時点で、そういえば、既に9曲目の“ラスト”でのバッドバッドノットグッド(これまた今どきのアーティストだ)等によるサウンド・プロダクションは、アウトキャストの“ヴァイブレイト”に似ているし、どちらも「リヴァース」して作った音をループしているのでは? と、はたと気づいた。そんなに、リヴァースにこだわっているのなら、と、このアルバムを“ダックワース”を1曲目として、“ゴッド”から“ブラッド”まで1曲ずつ遡っていくやり方で聴いてみた。

ケンドリックらしくない、ということについては既に指摘済みだが、この聴き方をすることで、現れてきたのは、「トップは服役し、父親なしで育った」ケンドリック、つまり、両親が健在でギャングにならなかったケンドリックとは逆(リヴァース)の彼、言い換えれば、『グッド・キッド・マッド・シティ(GKMC)』の内容とは対照的なサグなケンドリックだ。本作のアルバム・カヴァーでの彼のあの目つきも関連しているかもしれない。(ちなみに、あのアルバムをギャングスタ・ラップ・アルバムとして聴いたら、既存のそれらをリヴァースした作品である旨は、リリース当時に日本盤ライナーノートなどで何度か指摘しておいた)。

リヴァースすることで、浮かび上がるのは、ケンドリックを「サヴァイヴァーズ・ギルト」で悩ませる側が生きるパラレル・ワールドだ。その場合、十年ごとに体験した様々な恐怖を綴った“フィア”などを経て、最後に聴くことになる“ブラッド”では(今度もまた、盲目の女性を正義の女神と解すれば)警察によって撃たれたことになるだろうか。

だとすれば、『TPAB』で、ケンドリックが見たとされる夢は、2パックが生きているパラレル・ワールドなのかもしれない。そして、『ダム』の収録曲リヴァース・リスニング・ヴァージョンと『GKMC』とはパラレル・ワールドの関係にあり、『TPAB』で両方を行き来していたとも考えられる。思わず「ダム!」とつぶやかずにはいられない。もっとも、これは、たくさんある聴き方のうちの一つにすぎないわけだが。