2011年“ヴィデオ・ゲームス”を世に送り出して以来、ラナ・デル・レイがポピュラー・カルチャーの預言者となったこと、あるいはそのムーヴメント土壌を培った事例は複数ある。代表例は、希死念慮をも内包する憂鬱の表現だ。2010年代半ばには、リル・ウージー・ヴァート“XO Tour Llif3”がアンセムになったことを受けて、本人が自らの影響力を認めている。では2021年現在はどうかというと、おそらく「ノスタルジア」ブームが先頭につく。1980年代アメリカ合衆国への郷愁をふんだんに香らせるコンテンツに至っては、特に2016年『ストレンジャー・シングス』以降、ブロックバスター映画やラジオ・ヒット音楽、果てにはジョー・バイデン陣営の大統領選挙キャンペーンに至るまで、延々に例証が可能である。そして、5年間衰えを見せぬこの潮流の特徴といえば、その郷愁が「フェイクなノスタルジア」であること、偽造性そのものが魅力として機能している状態ではないか。元々ノスタルジア・コンテンツはそうした傾向を孕んでいたとは言え、TumblrやPinterestのアーカイヴ文化を経由した今や、たとえば西洋におけるシティポップ人気のように「実際は体験したことのない懐かしさ」の愉悦が猛威を奮っている。

「フェイクなノスタルジア」といえば、ラナ・デル・レイである。ハリウッド黄金期を中心とするクラシカルなアメリカ大衆文化の参照こそ、ダークな愛と心傷描写に並ぶ彼女の看板だ。出世作“ヴィデオ・ゲームス”のノスタルジックな映像群からして、画質の荒いヴィデオ・ゲーム的、つまりは偽造性を際立たせるような仕掛けがほどこされている。当時「ギャングスターのナンシー・シナトラ」の二つ名を掲げたラナは「エルヴィスは私のパパで、マリリンは私の母親」と歌い、自らマリリン・モンローとジャクリーン・ケネディを演じた。はたまた、タトゥーで名前を刻むほど敬愛するエイミー・ワインハウスについて語った際、「私も死んでたらいいのに」とこぼして物議を醸したりもした。いわばファンのような目線で伝説的アイコンをリファレンスしていって壮大アメリカーナ・ポップ・サウンドを紡いだわけだが、そんな彼女に浴びせられた言葉は「フェイク」。クラシカルなスターへの憧憬、そして生まれる前の時代に対するメロドラマ風ノスタルジアは、不謹慎なニセモノ、軽薄なワナビーである、といった調子で批判を呼んだのである。

ときが流れ、状況や評判も変わった。そしてラナ・デル・レイも変化を見せた。2016年ドナルド・トランプ当選以降は神秘的でダークなペルソナの強度をゆるめ、どちらかというと左派的な政治発言、そして社会問題を取り扱う楽曲を増やしていった。2019年には、カヴァー・アートからして気候変動危機を想起させる6th『ノーマン・ファッキング・ロックウェル!』にて、今日最高のシンガーソングライターの一人として評価を確立する。加えて憂鬱や心傷表現、そして「フェイクなノスタルジア」コンテンツが大人気になったことで、彼女を偽物と糾弾する向きもおさまっていく。

2021年にリリースされた1970年代フォーク志向アルバム『ケムトレイルズ・オーヴァー・ザ・カントリー・クラブ』においても、アメリカーナなレトロ文化リファレンスは潰えていない。しかしながら、注目すべき点は、聴く者を天に導くようなメロディで、「フェイク」とも言えるノスタルジア要素がラナ・デル・レイ自身の過去と、今まで以上に深く明瞭に交わっている一面だろう。たとえばオープニング・トラック“ホワイト・ドレス”にて、ラナは有名になる前、ホワイト・ストライプスやキングス・オブ・レオンを聴きながらウェイトレス業に就いていた若き日々を追憶する。ここで浮かび上がる疑念は、アーティストとして出世して脚光を浴び賛否を巻き起こす立場になった是非だ。このスターゆえの命題は、文化アイコンのリファレンスとともにアルバムを通して掲げられていく。“ワイルド・アット・ハート”にはパパラッチのフラッシュを浴びながら事故死したダイアナ妃のエピソードが登場する。ラナ・デル・レイ本人が「内向的にならざるをえなかった」「このアルバムを聴くことは闘い」「生きた人生があるから」と語ったように『ケムトレイルズ・オーヴァー・ザ・カントリー・クラブ』は、生々しき個人の歴史と闘争を正面から描いた一枚である。

しかしながら「過去の再考というより、自分の行く末」を見据えて制作された『ケムトレイルズ・オーヴァー・ザ・カントリー・クラブ』は、自己肯定へと向かう成長を描き出すあたたかなアルバムだ。“タルサ・ジーザス・フリーク”においては、おそらくエルトン・ジョンがマリリン・モンローに捧げた“キャンドル・イン・ザ・ウィンド”、および自身の旧作を参照するかたちで「もう風に吹かれる蝋燭じゃない」、つまりは以前より精神的安定を手にした現状が示されている。さらに「季節が代わっても私たちは変わらないでしょう」と歌う“ヨセミテ”は、元々「幸福すぎて自分らしくない」として『ラスト・フォー・ライフ』からカットされた楽曲だ。そして、閉幕間際の“ダンス・ティル・ウィ・ダイ”冒頭では、存命のレジェンダリー・ミュージシャンの名が連なる。

「ジョニ(・ミッチェル)をカヴァーしてジョーン(・バエズ)と踊る スティーヴィー(・ニックス)は電話をかけてくる コートニー(・ラヴ)は私の家を燃やしかけた だけど神さま、一人じゃないっていい気分」

これら4名の女性ミュージシャンは、ラナ・デル・レイにとってのアイドルであり、今では多くがコラボレイターでもある。文化アイコンのリファレンス、その一面だけとっても、なんと美しい結末だろうか。名声を手にしたことにより「フェイク」なワナビーだと批判されつづけた女性アーティストが、その苦難を克服しようとした末に、同じくそうした波乱を生き抜いた「憧れ」の偉人たちに「仲間」として同胞意識を抱き、自分は孤独ではないと感じられるようになったのである。

最も無防備なラナ・デル・レイを見せたアルバムと言えそうな『ケムトレイルズ・オーヴァー・ザ・カントリー・クラブ』だが、彼女はここでも現行シーンの先を行っているかもしれない。文化アイコン引用とアーティスト当人の人生経験の境界が溶けあいシスターフッド的共振を結ぶ本作は、幻想的でありながら重量あるリアリティを孕んでいる。つまり「フェイクなノスタルジア」旋風の先……そもそも、その「フェイク」な郷愁とは本当に「フェイク」なのか、そんな問いかけを浮かばせる域にある。

流石に憧れの偉人と協業するまで出世した彼女のようなケースは限られているといえ、出生前の時代の文化や偉人に自分を重ねること自体は多くの趣味人が行なっていることである。だからこそ、ラナ・デル・レイは、いくら批判を受けようとデビュー当時から多くの熱狂的ファンを惹きつけてきた。そもそも、名声を手にする前、つまり“ホワイト・ドレス”のウェイトレスだった頃より、伝説的スターやハリウッド黄金期に「実際は体験したことのない懐かしさ」を抱く感受性そのものが彼女の人生観を培う血肉になっていたはずだ。表現法や演出面は別にして、一個人が確かに抱えている思考や憧憬、フィーリングそのものを描いていたのだと捉えれば、ラナ・デル・レイのノスタルジア表現は、最初から偽造どころか実存そのものだったのではないか。“ノット・オール・フー・ワンダー・アー・ロスト”ではJ・R・R・トールキンの言葉「彷徨う者すべてが道を失っているわけではない」を引いて「これはただのワンダーラスト(放浪欲求)」と歌われるが、実際に体験したことのない時代や場所へと精神を放浪させる欲望、その稼働は、もっとも人間らしい営みの一つだろう。いうなれば「フェイク」と吐き捨てられるような感受性こそ「リアル」にほかならない。彼女の音楽は、いつだってそのことを教えてくれてきたのだ。

『ケムトレイルズ・オーヴァー・ザ・カントリー・クラブ』は、ラナ・デル・レイにとって「変化」のアルバムである。なにしろ、本作からの1stカット“レット・ミー・ラヴ・ユー・ライク・ア・ウーマン”では、「LAを離れる準備はできている」と象徴的に歌われているのだから。デビュー当初はLA中心地の地名にちなんだ「ハリウッド・サッド・コア」を自称していた彼女にとって(もちろんハリウッドは彼女が拘泥する古き良きアメリカ文化の象徴として使われている)、これが意識的な言葉の選択であることは間違いない。

では、本作で彼女の何が変わったのか。ひとつ明確な意識の変化として挙げられるのが、「ポップ・ゲームに対する幻滅」がアルバムの随所で歌われていることだろう。例えば“ホワイト・ドレス”では、デビュー前の下積み時代に思いを馳せ、メインストリームでの華やかな成功を手にした今よりも「あの頃に戻りたい」と歌う。マドンナやU2のマネージャー主催のパーティでの出来事を綴った“ダーク・バット・ジャスト・ア・ゲーム”は、かつて自分が憧れていた「最高の人たち」に幻滅し、「だから私は変わらない/同じであり続ける」と決意表明のように歌う曲。「名声を得た今の自分はお金のために歌っているが、素晴らしい演奏をしているストリート・ミュージシャンには誰も見向きもしない」というリリックを持つジョニ・ミッチェル“フォー・フリー”のカヴァーをアルバム最後に持ってきたことにも含みが感じられる。

本作に通底する「ポップ・ゲームに対する幻滅」という感覚。無論それは、前作『ノーマン・ファッキング・ロックウェル!』以上に北米メインストリームのトレンドとは距離を置き、TikTokでのヴァイラル狙いなどどこ吹く風といった感じで、安直なフックを排したジャズ/フォーク/カントリー志向へとその音楽性の舵を大きく切ったこととも無関係ではないだろう。

そして、もうひとつ、ラナ・デル・レイの大きな変化と言えるのが、フェミニズムに対する距離の取り方である。デビュー当初の彼女は「フェミニズムには興味がない」とまで語っていた。それが、前作のクロージング・トラック(タイトルの日本語訳は「私みたいな女にとって希望は危険なもの――でも私はそれを持っている」)では、ハラスメント/搾取の構造から抜け出せない女性キャラクターを歌い続けてきた彼女が、MeTooの機運に後押しされ、変化への希望に戸惑いながらも手を伸ばしているように感じられた。そして、そこからの更にロジカルな発展が今作の最後3曲にはある。

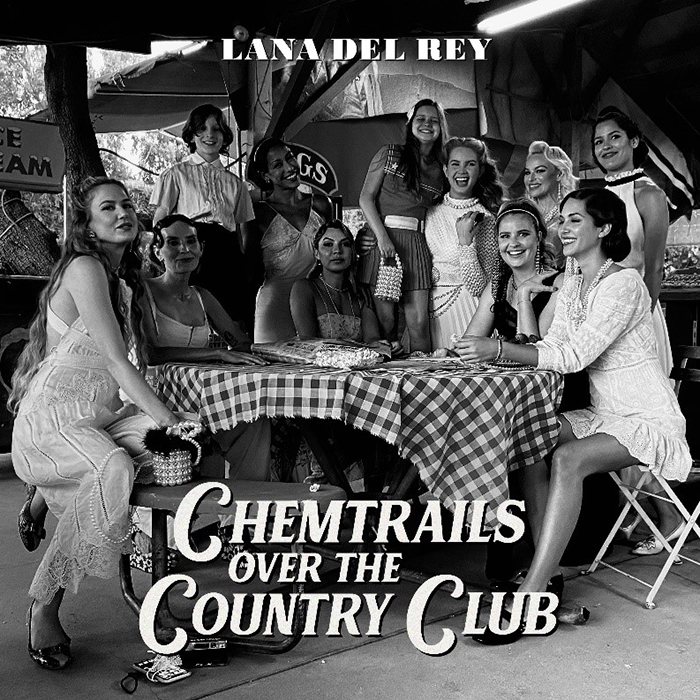

“ブレイキング・アップ・スローリー”はカントリー・シンガーソングライターのニッキ・レーンとの共作/共演。続く“ダンス・ティル・ウィ・ダイ”ではジョニ・ミッチェル、ジョーン・バエズ、スティーヴィー・ニックス、コートニー・ラヴといった偉大な先人の女性たちへの感謝と共感を表明している。そして、“フォー・フリー”は一緒にツアーも周ったワイズ・ブラッドやゼラ・デイとの共演だ。〈ローリング・ストーン〉や〈ガーディアン〉のレヴューでも指摘されているように、この3曲の流れは明らかに女性同士の連帯を意識したものだろう。このアルバムのジャケット写真は白人しか写っておらず人種差別的だとバッシングされたが(実際は白人以外も写っていると本人は主張)、本作のラスト3曲に込めた彼女のメッセージを踏まえると、ひとつのテーブルをたくさんの女性たちが囲んでいるジャケット写真もまた違って見え方がしてくるのではないか。

もっとも、デビュー前に音楽業界の男性と関係を持ったときの喜びを包み隠さずに歌った“ホワイト・ドレス”のような曲は、フェミニズムとは対極にあるものかもしれない。その点では、デル・レイは相変わらずハラスメントを美化している、何も変わっていない、という批判も想定できる。

だが、そもそもデル・レイの曲から、個々の曲のナレーターの政治的な立場を汲み取ることは難しい。“ホワイト・ドレス”のナレーターはフェミニストなのか、フェミニストではないのか。“ケムトレイルズ・オーヴァー・ザ・カントリー・クラブ”のナレーターは陰謀論者なのか否か—ー全ては曖昧で如何様にも取ることが可能だろう。あるいは、我々の多くにとってもその両面が同時に存在することは珍しくない、と言えるかもしれない。

ポップ・ソングのリリックにおいても政治的な正しさが厳しく精査される現代において、彼女のようなスタイルはかなりリスキーだ。現代的なポップ・ソングの主流とは違い、ラナ・デル・レイの作品に触れたり、それを支持したりすることで、リスナーは自分が正しい側に立っているという安心感は得られない。むしろ何が正しいのか断言できなくなるような混乱に陥れられる。このアルバムでデル・レイは本当に「変化」したのか、していないのか、どうにも判然としない。だが、その曖昧さこそが彼女の表現の優れたポイントであり、そこにこそ彼女なりの政治性が込められていると受け止めるべきだろう。