あなたはSpotify上にあるドレイクのアーティスト・ページを見たことがあるだろうか? そこにはドレイクがSpotifyにおける楽曲再生回数世界ランク1位であるというバッジが燦然と輝いている。そう、「ナンバー・ワン」はドレイクなのだ。歌えるラッパー(あるいは歌いすぎるラッパー)、ヒップホップとR&Bの垣根をなくした(あるいはどっちつかずの半端者)、クールであるよりも親しみやすい(あるいはバカにされがちな)キャラクター。それらがSNS以降の時代にマッチしたのもあるだろう。いわば誰もが何かをネタにしたがる時代における、コミュニケーションの「触媒」のような存在。つまりドレイクは「メディア」なのかもしれない。それでいて彼はミームやワイドショー的な話題を提供するだけではない。積極的にアメリカ以外の国からも新人アーティストやトレンドをフックアップする姿は、アンダーグラウンドにしてヒップなカルチャー・メディアのようでもある。

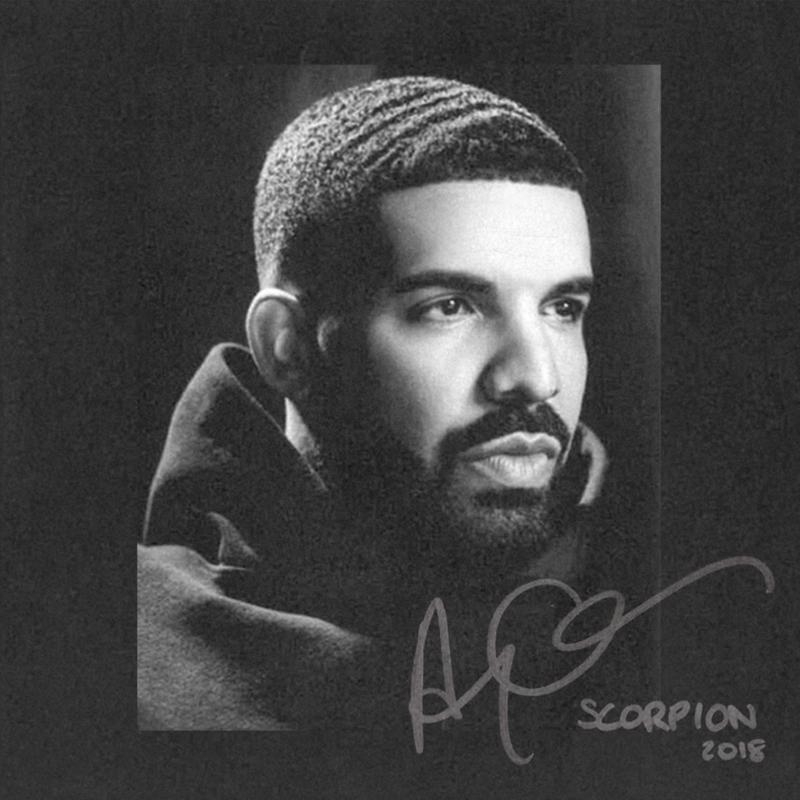

2018年9月、カニエ・ウェストがメディア・ジャックを行い大々的にリリース予告をしておきながら、『Yandhi』をリリースしないのとは対照的に、ドレイクは先行曲からの流れを作りながら6月に本作をきっちり予告通りリリースした。CDにして2枚組、全25曲。アフロ・バッシュメントと呼応するようなサウンドを展開していた多彩な“プレイリスト”アルバムである前作『モア・ライフ』とは打って変わり、本作はヒップホップ作品としての側面が強いサイド1とR&B色が強いサイド2の二部構成となった。モノクロームでストレートなヒップホップ・アルバムという印象の前編と、女子たちや自身の隠し子へ向けたメッセージなどが満載の後編。これはドレイクが自らのパブリック・イメージを自分自身で再構築してパッケージングしたかのようでもある。

アトランタ産トラップとロンドンのベース・ミュージックが融合したようなビートに乗せ、「ピークは過ぎた? これはイントロに過ぎない」と挑発するオープニング・トラック“サヴァイヴァル”、ディスの標的となりがちだった肌の色を自らライト・スキンだと表明する“ノンストップ”と、冒頭から自身がこれまで作り上げた世界ナンバー・ワンという成功をベースに、ガッツリとボースティングとレペゼン地元を繰り出しまくる様は痛快だが、それと同時に、ここには「人はいつか死ぬ」という実感を伴った刹那があるように感じられる。これはドレイクのキャラクターがなせる技かもしれない。本作におけるマイケル・ジャクソン、スタティック・メジャーという故人とのコラボレーションは、自らのポジショニングとプレゼンテーションに一役買っているようでもあるが、“エモーションレス”での「俺が死なないと俺を愛せないんだろ」といったライン等も含めれば、大物ミュージシャンの死が相次いだ後である2018年らしいセンチメントを感じてしまうのは無理でもないだろう。

「まだ旅行先にいると見せかけたくて後で保存するんだ」とSNS時代らしいパンチラインを軽々と放り込みながらボースティングをキメまくり、そのそばから「フォロワーは大勢いるさ、でも誰が最後まで俺についてきてくれるんだ?」と弱音を吐き、いなくなった人たちへの思いを語る。そうかと思えば、「本心は語らない、時に語ることもあるけどな、ああ」とは、何とチャーミングなのだろうか。

また本作で目立つのはヘイターへのリアクションだろう。ドレイクは人気者でありながら、ナンバー・ワンゆえに膨大な数のヘイトを集めていることも間違いない。そんな歴史上どのミュージシャンも経験したことがないであろう可視化されるヘイトに傷つきながらも、それを自らの作品のモチーフや話題作りに変え、錬金していく。これがフロンティアでなければなんだというのか。「炎上商法」という言葉があるが、1再生がダイレクトに金に変わる現代のミュージック・ビジネスにおいて、これは良し悪し以前に答えの一つなのは間違いないだろう。

これまでのドレイクの作品同様、本作も決して傑作ではない。アルバムとしては単調でありながら散漫で、冗長だ。だが、そもそも音楽制作において、傑作をものにする必要はない。未来永劫残るものを作ろうとする必要はない。息をするように曲を作り、今の気分やシチュエーションをひっくるめてフィーリングとして封じ込めて.wavなり.mp3をバウンスしてリリースすればいい。流れを作り、流れに乗り、またその先で次の景色を見ればいい。傑作を求めるあまり何も世に出さないよりは、その方が自らや世界を変えたといえるだろう。誰にでもそれができる時代において、他ならぬナンバー・ワンであるドレイクがそれを体現しているのは皮肉か。いや、もしかしたら、だからこそドレイクはナンバー・ワンになれているのかもしれない。

「今まさに生きてると感じることより大事なことが人生にあるのか?」

ドレイクはツイートするように曲を作り、我々は毎朝ネット・ニュースを読むように、それを聴く。そこでは何かが、そして金が、動いている。

「ローマに行くのが目標ってコがいて、いよいよローマに着いた、そこで彼女がしたことといえば、本国の人たちに向けて写真を投稿することだけ。重要なのは、彼女の知り合い全員を強く印象づけること」

今回のアルバムを聴き始めて、まず最初に印象に残るであろう4曲目の“エモーションレス”には、こんなラインが含まれている。かつて「YOLO(You Only Live Once)」を提唱していたドレイクらしいリリックともいえるが、このあと同種の逸話をいくつか重ねてから、「俺たちってどんな生き方をしてるんだよ」と批判で締めている。31歳とはいえ、ドレイクのくせに、なんかおやじくさい言いぐさだ。とはいえ、さすがに、おやじモード全開で頭ごなしに批判しているわけではない。この曲全体を通じて彼が言いたいのは、SNSを中心に世の中に出回っている様々な情報に対して「俺がすぐ感情的になっていちいち反応するわけねえだろ」という一点だけだろう。それゆえに、承認願望ありきで反応してなんぼのSNS依存に批判的なのだ。

例えば、上の引用にある「ローマ」を「ドレイクに会いに行くこと」に差し替えれば、そのまま『テイク・ケア』のジャケを撮影した部屋がいくつもあるような大邸宅を舞台にした『アトランタ:略奪の季節』第7話「虚栄の館」の筋書きと重なる。このエピソード(の原題)が自分のインスタグラムのアカウント名を借用し、基本的に自分の言い分と同じため気に入ったのか、“エモーションレス”の17曲あとに収録されている“イン・マイ・フィーリングス”のアウトロで、この第7話の一場面をサンプリングしている(そう、本作は全25曲を収めたCD2枚組で発売されたのだ)。もっとも『アトランタ』のほうは、劇中にシミュレーテッド・リアリティの理屈を持ち出し、現実という概念さえ揺るがそうとしてみせるのだが……。

それが現実の姿なのかはともかく、楽曲を通じてリスナーが作り上げたドレイク像はおおよそ次のようなものだろうか。何度フラれようが、「あのコ」(特定の一人というわけではないので、頭の中ではいつでも二股交際気分)今どうしてるのかな、と、ひとりぼっちで俯いて浸りきってるエモだけど、毎日がめちゃラグジュアリー・ライフ――で、恋に破れた、あるいは今にも破れそうな男の心の機微を逐一リリックにしたためている。男の、とは書いたものの、実は「中二」ならぬ「高二」レベルの、ちょっと「痛い」心象をポロッと見せてしまうあたりを期待しているリスナーも多いことだろう。

ところが、ドレイクは『ヴューズ』リリース直後に、「自分にはフィクションは書けない」と公言している。例えば、事実の断片の組み合わせによって、一曲分のリリックが成り立っていると考えれば、この発言を額面通りに受け取っても間違いはないだろう。だとすれば、次に挙げる二つのリリックの一部はどうも引っ掛かってくる

ひとつは、冒頭に引用した“エモーションレス”の「俺たちってどんな生き方をしてるんだよ」に続いて出てくる、「俺は世間に子供を隠してない。子供に世間を隠しているんだ」。もうひとつは、本作のラスト、つまり25曲目にあたる“マーチ・14”の頭のほうで出てくる、「彼女はビリー・ジーンみたいな恋人ではないとはいえ、あの子供は僕の子だ」。

後者は、自分はマイケル・ジャクソンの恋人で二人の間には子供がいると一方的に触れ回るイカれたグルーピーの名前を曲名にした大ヒット曲の一節、「ビリー・ジーンは僕の恋人じゃない……僕が恋人だと彼女が言い張ってるだけ、あの子供は俺の子ではない」を下敷きにしたラインだ。正直、これは、この3曲前の“ドント・マター・トゥ・ミー”でマイケル・ジャクソン自身の歌声が聴こえてきた時よりもインパクトがあった。マイケルとの疑似共演よりも、マイケルの超特大ヒット曲の架空の人物設定に、自らの現実を重ねあわせるほうが、妙なリアリティが生まれているからだ。

どちらも音楽的には強く印象に残るような魅力はない。ただし、こういった男女間の問題を好んで取り上げるのが、ソウル・ミュージックでありR&Bならば、ドレイクの音楽もそこに当てはまると同時に、事実の積み重ねにこだわるキープ・イット・リアルな精神は、ヒップホップ的だと捉えることもできる。

リリックで自分の子供に触れているのも(さらに、もう1曲でも)、本作リリース前に、プッシャ・Tにディスられた際、実名込みで暴露されたことに絡んでいると考えるのが普通だろう。ところが、“マーチ・14”は、こうしたディスり合い勃発以前にレコーディングを済ませていたようだ。

ここで『モア・ライフ』のアートワークを思い出してみよう。あそこに写し出されているのは、本人ではなく、ドレイクが扮装したのでは、と思ってしまうほどソックリな彼の父親のポートレートだった。一見父親に見えるドレイクではなく、あれは確かに父親なのだ。

今思えば、あれはドレイク自身も父親であること、もしくは父親になることを仄めかしていたことにはならないだろうか。ラッパーが、自分も父親となったこと、もしくは自分が父親であることを自覚したとき、作品に新たな音楽性を召喚してしまう例は、チャンス・ザ・ラッパーの『カラリング・ブック』でのゴスペル/CCM(コンテンポラリー・クリスチャン・ミュージック)や、彼を最初にフックアップしたチャイルディッシュ・ガンビーノの『アウェイクン、マイ・ラヴ!』での「生の音楽」としてのファンクがすぐに思い浮かぶだろう。

ドレイクの“エモーションレス”も、マライア・キャリーの全ディスコグラフィ中でもゴスペル濃度の高さでは屈指の“エモーション(12ミックス)”のイントロがサンプリングされている。また、最初のシングルで、俺がネ申(かみ)レベルで成功したのも、すべて神の思し召しであり、神が計画されたことだという“ゴッズ・プラン”でもオルガンからは微かにゴスペルを感じとれなくもない。まあ、“ホットライン・ブリング”由来と考えるほうが素直だろう。

その一方で、ディスク2に納められた“ナイス・フォー・ホワット”と“イン・マイ・フィーリングス”は、どちらもニューオリンズ・バウンスに目をつけている。トゥワークが一通り広まったあとに、前者は女性のエンパワメントをテーマにした曲なのに、終盤で「ケツ振れ」と鼓舞する展開は謎だ。面白いのは、この二曲に“ゴッズ・プラン”を加えた3曲がドレイク史上最大のヒットどころか、ストリーミングの記録を塗り替えるレベルに達したことだ。その結果、アルバム全体を通しで聴いたときにひっかかってくる「父親としてのドレイク」というトピックが、面白いほどかき消されてしまい、公然とその存在を示したはずの彼の子供が「隠し子」にされているからだ。

例えば、2曲目の“ノンストップ”の不穏なベースラインからは80年代末のアイス・Tあたりの曲を、“サマー・ゲームス”の(ジュノーの)シンセベースのアルペジオからは80年代を安易に嗅ぎ付けたりはできる。さらに、ディスク2後半は、「マイケル・ジャクソン本人の登場→ティンバランド風R&B→80年代風」ではなく、80年代のクワイエットストーム番組のDJトークの忠実な再現と、現在31歳のドレイクが生まれてから少年時代(子供時代)にかけて登場してきたサウンドが点在しているとも言える。

おまけに、本作のフィジカルCDヴァージョンでは、ディスク1がサイドA、ディスク2がサイドBと明記され、レコードとCDが明らかに混在したかたちになっている。音楽作品に関しては最初から完全にネット中心で発表してきた彼にしては珍しく、思いきり逆行している。ドレイクは今後このまま逆行し、次のアルバムをレコードで出してしまうのだろうか。しかし、本作は現実にはストリーミングという、いわばネット空間主導で圧倒的な人気を得ている。

エモーショナルなマライア・キャリーの“エモーション”を使って「俺がすぐ感情的になっていちいち反応するわけねえだろ」というドレイク。確かにこのアルバムは、『カラリング・ブック』や『アウェイクン、マイ・ラヴ!』のようなエモーショナルなアルバムではない。とはいえ、従来通り、伝統のドレイク流エモ(ラップ)は堪能できる。ドレイク内ではエモが分裂しているか、それともエモの拡大解釈が行なわれているのだろうか。虚実の境を明確にすればするほど、彼の特徴である「優柔不断」も自ずと際立ってくるわけだが、それが作品全体に良い影響を及ぼすかどうかは別の話かもしれない。