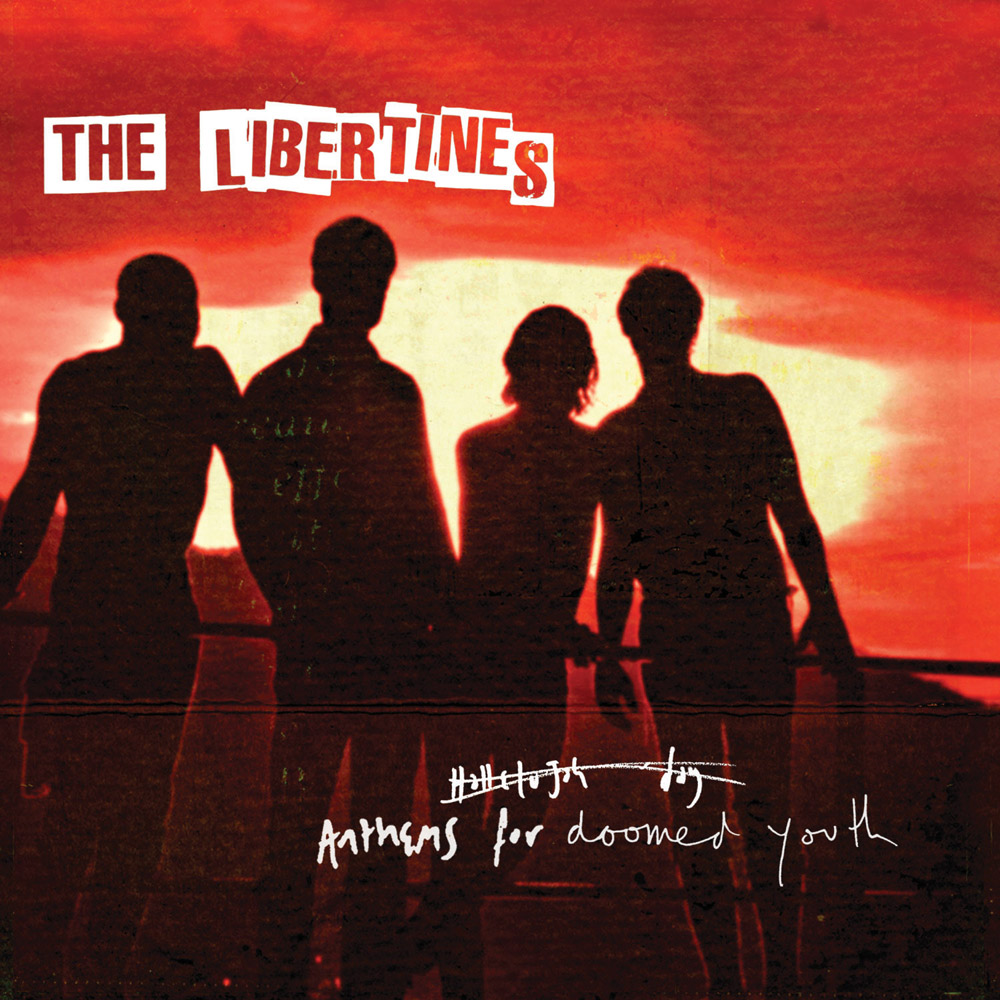

この『アンセムズ・フォー・ドゥームド・ユース』が、2010年の再結成後としては初、そして前作『ザ・リバティーンズ』から数えて実に11年ぶりのオリジナル・アルバムであることに、どれだけの意味があるだろうか。2000年代前半に世界中のインディ・キッズが熱狂したピート・ドハーティとカール・バラーの友情物語――という側面から見れば重要だろう。だが、彼らの音楽そのものを語る時、そこにさしたる意味はない。

そもそもリバティーンズは、時間の流れに沿ってコツコツと成長を遂げていくタイプのバンドとは違う。一つ前のアルバムを踏まえ、次は同じことを繰り返したくないだとか、弱点を克服すべくテコ入れをするだとか、そういう発想はしていない。それは、リバティーンズの過去2枚のオリジナル・アルバム、ベイビーシャンブルズの諸作、ダーティ・プリティ・シングス、カール・バラー・アンド・ザ・ジャッカルズ、そしてピートとカールのソロを聴いてもわかる。それぞれ演奏のスタイルには違いがあるものの、音楽性の根本はほぼ同じ。『アンセムズ~』を聴いても、11年という長い歳月がリバティーンズに成長や成熟を促したとは思えないし、事実、何も変わっていない。ある意味、再結成したブラーとは対極。このような、「音楽的な進化」に重要な価値があるわけではないバンドがアルバムを作る際に、大事なこととは何だろうか?

その一挙手一投足に熱狂してきたファンには言うまでもないが、リバティーンズは特殊なバンドである。今にも崩れ落ちてしまいそうなヘロヘロの演奏。しょっちゅうひっくり返り、音程を外すヴォーカル。だが、そんなゴミ屑のような音の隙間から、どうしようもなくロマンティックで、かけがえのなく美しい瞬間が立ち上がってくる――つまり、彼らは音そのものよりも、音の行間やニュアンスにこそ本質的な魅力が宿っているバンドだ。このようなタイプが傑作をモノにするために、必要なことは一つだけ。それは、前作の反省を糧にした変化でも、グチャグチャな演奏を整理することでもない。ただ、バンドの空気感を含めた彼らの「全て」を一切損なわずに録音してみせることである。

リバティーンズの過去2作が歴史に名を残す名盤になったことが証明しているように、ミック・ジョーンズはそれが天才的に上手かった。シングルの『ドント・ルック・バック・イントゥ・ザ・サン』がやや歯痒い仕上がりだったのは、バーナード・バトラーでさえその雲をつかむような作業に手を焼いたことを意味している。そして、『アンセムズ~』に起用されたジェイク・ゴスリングは、エド・シーランやワン・ダイレクションを手掛けたポップ・プロデューサーらしいクリーンでパワフルなサウンドにまとめているが、残念ながらこのように磨けば磨くほど、リバティーンズの輝きは曇ってしまう。

しかし、『アンセムズ~』が過去2作に肩を並べる大傑作にはならなかったからと言って、それは大した問題ではない。レコーディング・アーティストとしては極めて難儀な存在であるリバティーンズの最高の瞬間は、レコードに封じ込められる時もあれば、封じ込められない時もある。そこはきっと今後も変わらない。

それよりも重要なのは、リバティーンズ自身の輝きがまだ微塵も衰えていないという事実が、この新作からはしっかり伝わってくることだ。今回も最初から最後まで信じられないほど素晴らしい曲が揃っている。基本的にコード・ストロークを使わない隙間の多いアンサンブルと、そこを縫うようにして紡がれる宝石のようなメロディ。19世紀の文学作品への言及や引用と、ロンドンの下町の写実的な描写や内輪ネタ(と、今回は少しばかりのノスタルジー)が入り混じる、彼らにしか書けないリリック。そのどれもが素晴らしく、この10年間、彼らの代わりになれるバンドなど一組も出てきていなかったことが改めて実感出来る。

これまでリバティーンズはずっと最高であり続けてきたし、これからもずっと最高であり続けるに違いない。このアルバムは、それを確信させるに十分足るものだ。

あなたは自殺しようとしたことがあるだろうか? それとも、誰かと仲違いをして別離し、悲しみに打ちひしがれたことはないだろうか? 愛する誰かに見限られ(もしくは見限り)、消えない後悔と執着心に苛まれる、惨めで自堕落ですっかり荒んだ孤独の風景の一部となったことはないだろうか?

もしそれならば……、いやそんな可能性は誰にでもある。だからこそ、2015年を生きる音楽ファンならば、このリバティーンズの新作を聴くべきだ。

まず始めにハッキリさせておきたいのは、彼らリバティーンズには新作を作る必要など無かったということ。いまや音楽業界において一大ビジネスとなった再結成ライヴ。大会場でヒット曲満載のライヴさえしていれば、莫大な金が彼らのもとに転がり込んでくるし、輝かしいブランドを傷つけるリスクも最小限で済んだことだろう。だが、2002年のデビューから2004年のバンド崩壊までの2年間で、ロックンロール史に燦然と輝く2枚の名盤をリリースし、数々のフォロワーを生んだこの伝説のバンドは、そのブランドを危険にさらしてまでこの新作をレコーディングした。つまり金や生活のためではないし、勿論、他のバンドと友達ごっこをするためでもない。純粋に音楽を作り、鳴らすことを、彼ら自身が望んだのだ。これはドーバー海峡に沈んだアルカディア号が再び浮上するという驚くべきニュースだった。

しかし、リリース前に発表された情報では、収録される12曲中11曲は新曲。さらにプロデュースは前2作を務めたクラッシュのミック・ジョーンズではなく、ワン・ダイレクションやエド・シーランといった昨今のポップ・スターを手がけたジェイク・ゴスリングと来た。「精細の欠いた楽曲を、オーヴァー・プロダクションで無理にまとめあげた、中途半端なセルアウト作品ができるに違いない……。そもそも近年のピート、カール両人の冴えない作品群ときたら……」とは誰もが心配したことだろう。

結論から言えば、その心配は当たってもいたし、外れてもいた。国内外のメディアを見渡せば、その採点は別として「まぎれもなくリバティーンズの新作である。思ったよりプロデュースも悪くない。でも前2作ほど良くはない」という論調がほとんどだ。筆者もそれに特に異論はない。つまり、この新作を作ったのは(顔は老け、身体は太りこそしたが)紛れもなくあのリバティーンズであり、懸案だったプロデュースもやり過ぎではない。そしてその上で、やはり前2作に及ぶ作品ではない。……しかし、1点そこに抜けているのは、リバティーンズがリバティーンズとしての新作を作り上げたこと自体に、2015年のレコードとして最大級のアクチュアリティがあるということだ。

さて、本作のどこに2015年におけるアクチュアリティがあるのか。このレコードで注目すべきポイントを3つ紹介したい。

ポイント1) リリック:いまだ消えない傷跡。その先へ

まず本作収録曲のリリックが描くテーマは大きく以下の4つ。

1:ピートとカールが今も抱えるドラッグや精神状態に関する問題

2:ピートとカールの確執と愛憎

3:バンドが歩んできた道のり(業界への失望や、夢が潰えた悲しみと後悔)

4:生と死

まあ、暗い。基本、前向きじゃない。しかし、そもそもリバティーンズはどんなポップな曲だとしても楽観的に希望を歌ってきたバンドではない。1~3はこれまでの作品同様のテーマと言っていいだろう。しっかりと韻を踏み、無数の文学作品や音楽からの引用を行いながら、過去を歌う楽曲だとしてもバンドの現在からの視点を適切に取り入れている。この辺りはさすがの才能としか言いようがない。リバティーンズは歌詞のバンドでもある。是非とも日本盤を購入し、対訳を読みながら聴いてほしい。

さて、ここで注目したいのは「4:生と死」だが、このテーマとピート・ドハーティが切っても切り離せない関係にあるのはご存知のことかと思う。そう、かつてピートは00年代最大のロック・アイコンだった。特に2004年のリバティーンズ崩壊直前から2006年にかけてのピートとその周辺シーンはまさしくカルト的な魅力に満ち溢れていた。だが、カリスマ的な人気が高まり続ける一方、悪化をたどるドラッグ癖により、ある時からピートは一部のマスコミやリスナーから死を期待されていた。そのキャリア絶頂期であった2005年当時、ピートは27歳。つまり彼はカート・コバーンのネクストと目されていたわけだ。ブライアン・ジョーンズ、ジミ・ヘンドリックス、ジャニス・ジョプリン、ジム・モリスン、カート・コバーンに連なる27クラブの一員として。しかし、彼は生き延びた。すべてをなぎ倒す直前で嵐は去って行った。

だが後日、悲劇は訪れる。2011年に盟友であり恋仲だったこともあるエイミー・ワインハウスが27歳でこの世を去ったのだ。アートワークに大きく記されている通り、本作は3人の死者に捧げられている。1人目はピートの友人でありミュージシャンのアラン・ワス、2人目はピートの元恋人でありリバティーンズの映画を制作していたロビン・ホワイトヘッド、そして3人目がエイミー・ワインハウスだ(本作のレコーディング風景には、エイミー・ワインハウス追悼号の〈NME〉が遺影のように飾られていた)。

生き延びたピートはドラッグの更生施設を出て、再びリバティーンズに向かい、新作の最終曲でこう歌う。「唯一のルールは生き延びることだけ」。ヒロイックな解釈? まさか。これは明確なステイトメントだ。次のカート・コバーンを期待されるほど死に近かった男が、醜く太った姿を晒しながら、あらゆる苦しみを吐露し、死者に捧げた作品の最終曲で「俺は生きる」と歌ったのだ。〈グラストンベリー〉のステージで天を見上げ、アラン・ワスについて話した、そんな2015年初夏の1シーンをぜひ見てほしい。

ポイント2) グルーヴ:君の代わりなんかいない

「演奏が下手」はリバティーンズを語るときの常套句だ。音程を外し、ミストーンを鳴らし、楽曲の中を揺れ続ける2本のギターは確かにめちゃくちゃだし、それを承知の上でも「いくらなんでもありえない!」と叫びたくなる目も当てられぬ演奏に出くわすことも少なくない。しかし、ピースがハマった瞬間のリバティーンズは、他に並ぶものがないパフォーマンスを見せるのも事実。そもそも彼らの演奏は、通常のロック・バンドがとる「リズム隊が土台を作り、その上をギターが踊り、ヴォーカルが聴かせ、コーラスが華を添える」というスタイルではない。クォーター・チョーキングを多用する調性の薄いパーカッション的なピートのギター、メタルとハードコアの血が見え隠れする前のめりな演奏で楽曲を加速させるカールのギター。この2本のギターとヴォーカルが楽曲を引っ張り、油断すれば存在を忘れてしまうようなベースがボトムを支え、それを凄腕のドラマーが追いかけ、ときに追い越す。これはロックというよりもジャズのそれだ。各パートがぶつかり合い、ときにそっぽを向き、あちこち跳ねまわって、また出会う。そんな演奏には、バンドの人間関係をそのまま音にしたかのような「リアル」を感じずにいられない。

そうしたリバティーンズのグルーヴにリバティーンズ崩壊以降もっとも近づけた作品は、ダーティ・プリティ・シングスの1stだった。これにはやはりカールのほか、ドラマーのゲイリーが在籍していたことが大きいだろう。しかしカールとゲイリーと言えば、リバティーンズのパワー担当の2人。アッパーな魅力に溢れた作品であったが、息苦しかったのも事実。そしてそこに不足していた詩情と自由さを100%の純度で封じ込めたのが、ベイビーシャンブルズの1stだった。こちらはピートとミック・ジョーンズによる作品。特に後者はリバティーンズでは生み出せなかった稀代の傑作だが、それでもやはり「リバティーンズの3rdは両方のアルバムが融合した作品だったのかもしれない」という妄想が離れることはなかった。(……ジョンはどこへ行った?)

(ジョンはともかくとして……)ミック・ジョーンズの放任とドキュメンタリー的編集がバンドの生々しい演奏を伝えていた過去2作と比べれば、この新作はリバティーンズらしいグルーヴに若干乏しいと言わざるをえないだろう。しかし他のバンドのレコードと聴き比べてみてほしい。ここまで演奏から個性がにじみ出ているレコードなんて、そうそう見当たらないだろう。大げさだと思うなら“ハート・オブ・ザ・マター”の終盤のスリリングさを聞いてみてほしい。なんだこれは!

かつてチバユウスケは、グルーヴなんてあって当たり前だからグルーヴという言葉を好まないとの旨を話していたが、この2015年において「バンドのグルーヴ」はもはや忘れ去られた概念のようですらある。一発で気を引かなければいけない現代においては、出音のインパクトが重要視され、継続が生むグルーヴなど二の次だからだ。そんな逆境の中、本作はグルーヴというプリミティブな面からバンドの魅力を再度提示した貴重な作品だ。

さて、最後になるが、バンドのグルーヴとは何か。それは各パートのタイム感やチューニングやフィーリングの差異が生む興奮や心地よさのことだ。そしてその差異は何によるものか。その理由は、演奏者が常に揺れ続ける人間であり、そしてまた各人が違う人間だからということに他ならない。

ポイント3) ソングライティング:手を取り合って

リバティーンズのほとんどの楽曲が「カール・バラー&ピート・ドハーティ」とクレジットされ、2人による共作となっているのはご存知だろう。各々が歌うパートを書き歌い継ぐことはリバティーンズの得意技で、それにより楽曲の表情や視点を変える大きな効果をもたらしてきたが、明らかにそれが多用されているのが本作の特徴である。

この共作の多用は〈NME〉のインタヴューでも触れられていたが、重要なのは共作それ自体ではなく、ここに収録されている全12曲中11曲が新曲ながら、どの楽曲もピートとカールそれぞれの近作と比べ遥かに輝いているということだ。つまり個々人のソロやバンドではここまでの楽曲は作れなかったということであり、共作によるソングライティングがリバティーンズの強みだということが2015年に改めて提示された形となる。

――そう、時に、西暦2015年。無人機が人を殺し、ビッグ・データがあなたをもっとも騙せるであろう広告を選ぶ。現実の身体と、ネット上の意識や言葉が乖離していく。戦争ゲームの没入感が足元をふらつかせ、次の戦争のための戦闘員を育成する。USBメモリやSSDの片隅にあるデータが、寸分の狂いもないピッチとタイミングで迫力ある音を鳴らし、明滅する光とともにアトラクションを作り上げる。ヒップとされたインディ・バンドは新鮮な若手に追いやられ24歳前後で解散する。ウィー・サック・ヤング・ブラッド・アンド・テクノロジー。そうした時代に、プログラムではなくバンドにしか持ち得ないグルーヴとソングライティングを武器に、リバティーンズが蘇った。ともに楽曲をつくることで生まれる音楽のきらめきを提示した。ピートも、カールも、バラバラではこんな作品は作れなかった。そう、ヒューマン・アフター・オール。「結局は人だった」のだ。

暗転:「(はたしてそうかな?)」

――かつてITと呼ばれた子が心のなかで言う。面倒くさい奴がいたものだ。

もはや人工知能が絵を描き、映像を編集する時代になっているのだ。なんでも2020年には進歩したロボットにより、3分の1の人間の職が奪われるという予測もあるらしい。そうした波は音楽の世界にもやってくるだろう。そのうち「ピートみたいなギター・プレイにニュアンスを変えるプラグイン」どころか「2004年のピートが書きそうな楽曲自動生成機能」だって出来るだろう。思考パターンをほぼ完全にデジタル化させることも不可能ではないだろう。リバティーンズの4人が集まり新しく作り上げた楽曲、再結成後の〈グラスト〉や〈レディング〉で見せた素晴らしいパフォーマンスも、今後はテクノロジーの力で生み出すことが出来るようになるだろう。

それは魂のデジタル化と限りなく近いことかもしれない。けれども、ただひとつ不可能なことがあるとしたら、死者の再現だ。ジョン・レノンは再現できない。なぜなら彼は死んでいるから。タイムマシンでもない限り、DNAから復元出来たとしても同じレノンにはなりえない。レノンの周囲にいた人たち、育った町、時代、世界を再現しなければ、そのジョン・レノン(仮称)はジョン・レノンとして育たないだろう。

そう、もう一度聞こう。あなたは自殺しようとしたことがあるだろうか? それとも、誰かと仲違いをして別離し、悲しみに打ちひしがれたことはないだろうか? 愛する誰かに見限られ(もしくは見限り)、消えない後悔と執着心に苛まれる、惨めで自堕落ですっかり荒んだ孤独の風景の一部となったことはないだろうか?

ピート・ドハーティは数々の仲間が死んでいく中、生き残った。誰もがもう会えないと思っていたリバティーンズを、かつての仲間たちと再結成させ、新作を作り上げた。新作はその内容的に過去2作には及ばない。しかし、2015年の今聴く本作には、これまでのアルバムどちらを聴き返しても得ることの出来ない希望がある。フィジカルという可能性、そして生きてさえいればまた会えるという、祈りにも似た希望を。あなたはここ最近のライヴで“ホワット・ケイティ・ディド”に新しく加えられたメロディの存在に気付いただろうか? アレンジが加えられ鮮やかに蘇った“グッド・オールド・デイズ”を聴いただろうか? リバティーンズは新作を作っただけではなく、過去を書き直し、未来へ進もうとしている。そんなことが出来たのは、バンド4人全員が死なずに生きていたからだ。

これは何も音楽に限った話ではない。いつもの仲間や友人と集まった時、もしくはミーティングの場でも構わないが、たった1人いないだけで何かが決定的に違ってしまうという経験を誰もがしたことがあるだろう。この原稿だって、吉祥寺のとあるバーにおける田中宗一郎と天野龍太郎との会話が大きなヒントになっており、むしろ彼らがいなければこうはならなかった。僕たちは、人、時、場所から、まだ離れることができない。それがこの2015年だ。

あなたはこの原稿をどこで読んでいるだろうか? そこは自宅だろうか。それとも電車の中か、恋人が隣に寝るベッドの上か。もしかしたら富士の樹海や、不幸にも転落してしまったどこか遠くの井戸の底かもしれない。いずれにせよ、あなたがこのテキストを読んで、リバティーンズの新作を聴いてくれるのを願う。「不在」よりも深い「喪失」は、何度となく人生に振りかかってくる悲劇だ。だが、本作はそんな絶望に立ち向かうための希望となりえる。どんな理由で誰と引き裂かれたとしても、やり直すことはきっと出来る。生きてさえいれば。彼らリバティーンズのように。

だからあきらめないで欲しい。「その時」が今でなくてもいい。あなたの、あの娘の、誰かの、命が消える前であるならば。そう「また会えるよ」。