1)

8月リリース作品で、以前から気になっていたのは、リル・Bの『ブラック・ケン』。2010年に、一度見たら忘れることのできないアートワークのみ公表され、「初のオフィシャル・ミックステープ」になる、とだけ告知された作品が、結果的に、彼の及ぼした諸々の影響が見えやすくなった、2017年の今のタイミングで完成され、日の目を見ることになったからだ。

例えば、この数年のレイ・シュリマーやミーゴスの成功は、ミームとは切り離せない。リル・B自身としてはいまだに、彼らが放ったような大ヒット曲とは無縁ではあるものの、リル・Bは、2009年頃から、特定の楽曲というよりも、彼自身の存在を、古くは「サンクス・ベイスト・ゴッド」というタグの拡散によって草の根的に広めていった(ちなみに今現在、彼はTwitterで、156万以上ものアカウントをフォローしていて、そこには筆者、そして、この連載の読者の方も含まれている)。

そこに出てきた“ベイスト”という語は、通常、ドラッグ関連のネガティヴな表現として使われるものだが、それを濫用することで、むしろポジティヴな意味をまとわせ、「自分が自分であることを誇れ」というポジティヴなヒップホップ的な原理を説く神的な存在(ベイスト・ゴッド)として、「今日も前向きに生きられてベイスト・ゴッドに感謝」といった具合に、現在28歳のリル・Bは慕われていった(ちなみに、同じ8月リリースのアグリー・ゴッドによるミックステープ『ザ・ブーティ・テープ』では”サンキュー・アグリー・ゴッド”なるタグが曲中に度々差し込まれている)。

そうなると、真の自分を見つめることから、テクニカルな意味でのラップの巧さや、ヒップホップらしいビートや、ヒップホップ特有のマチズモといった、定まった価値基準からの解放に自ずと向かうことになる。それらが一体化したのが、彼の音楽だ。

例えば、いち早くクラムス・カシーノを見出した彼のフロウはゆるゆるだし、あくまでも彼なりの言葉遣いで、専門用語を使うことなく、宗教や人種やジェンダー及び同性愛に関してもアプローチしているし、突然アンビエント・アルバムを出したりもする。そんなスタイルを、ほぼ毎月ミックステープを出していた今から4、5年前までには確立していたことと、その後に、どんなタイプのラッパーが登場してきたのかを考えあわせれば、ラップの世界での彼らの市民権の下地作りに、決して直接的ではなかったとはいえ、彼の貢献があったことに気づかされるだろう。

また、これまでに40作以上ものミックステープをフリー・ダウンロードで発表してきたリル・Bと、誰にでも無料で自作を提供したいと訴えるチャンス・ザ・ラッパーが、2015年にミックステープをコラボしたのも必然の帰結だったのだ。

だからと言って、『ブラック・ケン』では、こうした影響力を鼻にかけたりするどころか、全体の三分の一を占める最初からの9曲では、自身の本拠地オークランド、バークリーを含むウエスト・コーストのベイエリアのヒップホップの歴史に、1980年代半ばまで戻った地点から、フロウ、ビート両面で、今どき誰もこんなやり方をしないと思わせるほど恐ろしく明快に敬意を払い(イントロの次の曲のイントロからスクラッチが聞こえるし、“ヒップホップ”と題された曲まである)、10曲目以降の中盤では、彼もザ・パックのメンバーの一人として、2000年代半ばにそのムーヴメントの一翼を担っていた、ベイエリア起源のハイフィー再訪へとスライドしてゆき、最後の10曲を残したところで、従来のリル・Bらしさを打ち出し、アフロビーツへの興味さえ露わな曲等を経て、ハワイでのライヴ録音曲で終わる構成をとっている。

熟考した結果、そうなったのかどうか見当はつかないけれど、彼のこれまでの数々のミックステープに共通した「録って出し」的な形跡が見えにくく、むしろウェルメイドだという点で、これは彼の中では異色の作品だ。

2)

同じベイエリアの、と言っても、こっちはサクラメントを根城とし、しかも、ミックステープのリリース・ペースに関しては、リル・Bのそれを上回っているモジーは、ようやくデビュー・アルバムを発表した。『1・アップ・トップ、アーク』(「こちとら、いつでも実弾装填済みだからな」くらいの意味か)というタイトル同様、ギャングスタ・ラップのオーセンティシティがきっちりと示されている。サウンドも、同時代性と紋切り型とで綱引きをしているような面白さもあり、(強硬派)ギャングスタ・ラップの今を知るには、聞き逃せない一作だと思う。

モジー自身は、ギャングスタ・ラップ一筋だし、6月には、ガンプレイとのコラボ作『ドレッドロックス&ヘッドショッツ』を出していて、これもまたハードで手堅い内容に仕上がり、不調だった改名後を経て、元のMCネームに直したガンプレイ復調のさらなるきっかけを与えたかのようだ(ガンプレイがコラボで光るパターンは過去にもあり、ケンドリック・ラマーとの2013年のコラボ曲“カートゥーン&シリアル”は、いまだに両者にとっての代表曲の一つだ)。

が、メインストリームは、ご存じの通り、ギャングスタ・ライフの一部でもある(という言い方もできる)ドラッグ・ディールの部分だけを取り出し、メンタルな部分や葛藤よりも、ディールの結果としてのきらびやかなライフスタイル自慢に傾きがちなトラップに夢中だ。

かたや、モジーの今回のアルバムには、例えば、自分は親子の絆を大切にしているくせに、敵対するギャングの構成員は平気でぶっ殺し、その親(家族)の憎しみの対象となる、といったリリックの曲があるわけで、そういった矛盾や複雑な心理は、やはりギャングスタ・ラップならではのものだし、それが全て自身の経験に基づくものではないにせよ、トゥパックは、そのあたりのメンタルを楽曲化する才能に長けていたように思える。

3)

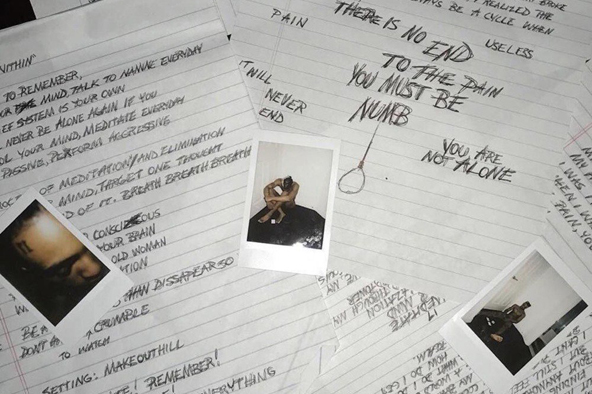

トラップが流行るにつれて、類型化し、そこに取り立ててリアリティは求められない風潮になったからこそ、上に書いたように、モジーが際立って聴こえるのかもしれない。ただ、そこに、エックスエックスエックステンタシオンの『17』を並べて、それらが一部でかなり熱く支持されているとなると、リアリティ志向への揺り戻し(?)が起きているような気もする。

アルバムでは、そのイントロでエックス自身が打ち明けているように、言わば、満身創痍状態の自分の心をさらけ出すことで、リスナーの鬱(状態)の緩和を彼は願っている。抑鬱が原因で自殺した女友達の実名を曲名にしたり、「鬱と執着」と訳せる曲名のものもあり、係争中の元カノとの、あるいは、他の友人との関係修復失敗や反省や謝罪を、言葉少なに、曲にしたりしている。

こうした題材は、かつては、エミネムやDMXによって、過剰あるいは過激とされるイメージ(スリム・シェイディというキャラであり、悪魔崇拝的なものであったりした)と並列される形で、記録的な大ヒットとなった何枚ものアルバムの中で表現されてきたものだ。実名を挙げればそれだけで説得力が増すわけではないものの、エミネムより後に登場してきたケンドリック・ラマーのほうが、例えば、身体を売っていた女の子が自殺してしまった実話というのがあっても、プライバシーの問題はあるとはいえ実名でそれを曲にするよりも、彼女にまつわる「ストーリー」を、「語り口」やサウンドをその都度変えて曲にし、そこから生まれる説得力や普遍性によりリアリティを生み出す手法を好むようなフシがある(あった)。いずれにせよ、彼らによって「作り込む」方向性で楽曲化されていたのだった。

それが、このエックス、さらには、リル・ピープのデビュー・アルバム『カム・オーヴァー・ホエン・ユー・ソバー Pt.1』では、リリックのテーマの統一化のみならず(ピープのほうは、元カノとの人間/恋愛関係の難しさをメインで歌っている)、サウンド的にも、スローコア/ローファイ/エモがインスピレーションになっているようなタイプの楽曲ばかりが並び、表向きは過剰や過激な面はない。また、どちらも収録曲数も少なければ、曲そのものも短く、全部で20数分だ。

ただ、エックスが次のアルバムでも、シャイロー・ダイナスティなるシンガーをガイド・ヴォーカルとして活用したようにも聴こえる今回のサウンド・スタイルを継承するのかは疑問だ。もし続けるとしたら、もう少しギターを練習すべきだとか、否、今のままでいい、とかという声も聴こえてきそうだが、それはひとまず別の話として、彼の曲には既にアンビエントなものもあれば、ブーンバップも演っているので、イメージ以上に音楽性は多種多様だ。

ならば、今回は『17』を出すことで、自分はいろんなタイプのビートで演れるとアピールしたいのか、それとも、まだまだ試行錯誤の真っ最中であることを生々しく記録したかったのか、あるいはその両方が当てはまるのではと聴く者に勘違いさせたがったのか。もしかすると、変容し続けてみせることが成長につながる、と現在19歳の彼は心のどこかで考え、ジャンルは、自分が分けられるためにあるのではなく、自分が次々に超えるためだけにあると思っているのかもしれない。

4)

そういった意味では、彼らとは、ロックという共通点で結ばれそうなヴィック・メンサは、現時点で比較した場合、異質な存在となるのだろうか。一口にロックと言っても多種多様だが、7月リリースのヴィックのデビュー・アルバム『ジ・オートバイオグラフィ』にはウィーザーが客演し、彼らの“グッドライフ”をサンプルした“ホームレッカー”という曲がある。

ヴィックは、キャリアの初期、ド二ー・トランペットことニコ・セガール等をメンバーに擁した、キッズ・ディーズ・デイズという(彼の他にヴォーカリストもいた)「バンド」のラッパーだった。彼らの2012年リリースの『トラップハウス・ロック』は、ウィルコのジェフ・トゥイーディーの全面的なサポートにより作られたミックステープだったのだ。

カニエとのコラボで一躍知名度を高めたヴィックではあるが、ここ1、2年は試行錯誤の連続で、その迷いが作品にも表れてしまっていた。それが、「自叙伝」と題されたデビュー作収録の“コーヒー・アンド・シガレッツ”では、バンドを従えずなくとも、キッズ・ディーズ・デイズ時代に培ったセンスを、先の“ホームレッカー”同様、アルバムの一貫性を損なうことなく表現出来ている(つまり、『17』やピープのアルバムを聴いた時のように何か違うことを演っているぞという印象は残らない)。これは、アルバム収録曲の9割のプロデュースに何らかの形で携わっているノーIDのサポートによるところも大きいはずだ。

5)

2014年の『パープル・ソーツEP Vol.1』のイントロに、USパンクのGGアリンの肉声をそのまま抜き出して使ったり、今年の4月にはミッキー・マウスの耳のついたマリリン・マンソンのチェーンに22万ドルも費やしたりしたリル・ウージー・ヴァートのデビュー・アルバム『ラヴ・イズ・レイジ 2』を聴いてみると、自らがロック・スターであることを標榜するわりには(もちろん、ロック・スターを字面通りに受け止める必要はないわけだが)結局は、トラップ・ビートの占める割合がかなり高い。と同時に、エックスやピープほどは思いつめたり、うちにこもったりはしないものの、やはり元カノとの関係悪化や失敗といった実体験は取り上げている。

そのうちの一曲で、全米トップ10入りを果たした大ヒット・シングルで、今回再録された“XOツアーライフ 3”のフックは、「『自殺なんて怖くないし』と彼女に迫られ、うわぁ俺どうしよー、友だちみんな死んでるしなあ」といった感じで、自殺や死に対する感覚もまた、エックスやピープとは違う。

ただ、持ち前の微妙なふり幅によって、かなりいやらしい言い方をすれば、結果的に、うまい具合に、現行のラップ・シーンの「おいしいとこ取り」が出来てしまっている。言うなれば、トラップの盛り上がりと、そんなトラップへの反動とも関連づけられそうなリアリティへの希求が、ここでは混在しているのだ。

ちなみに、このウージーには、少し前に、リル・Bの“ワンタン・スープ”のフックのアイデアを、自分の曲“トップ”に活かそうと思い立ち、Twitterで彼にうかがいを立てた逸話もある。また、そんなウージーが敬愛してやまないマリリン・マンソンは、前述したエミネム、そして、DMXと過去にコラボしている。

6)

19歳のエックス、20歳のピープ、23歳のウージーは、8月に揃ってデビュー・アルバムを出したわけだが、三人とも言葉数は少なく、しかも、メタファーにもさほど関心がなさそうだ。決して、そういうものを聴いてきた反動で、強く惹かれたわけではないはずだが、ミルウォーキーの25歳のラッパー、マイロの通算5作目となるアルバム『フー・トールド・ユー・トゥ・シンク??!!?!?!?!』は、8月のリリース作品では、一聴に値するものだった。

彼は、1曲目から、(混乱した)社会における詩人の役割を訴えたジェイムズ・ボールドウィンのスピーチを組み込んでいる。詩(7曲目などは詩を詠んでいるようにも聴こえる)や詩人というと、逆に、堅苦しさを感じる向きもあるかもしれないが、要は、言葉の力、言葉の有用性に対する注意を喚起し、言葉と向き合う者(詩人)こそが真実を知る(捕まえる)ことができるという考え方をマイロはボールドウィンと共有したいのだろう。

ローズ・ピアノや各種ホーンを重用した全体に穏やかなサウンド・プロダクション(ザ・ルーツの『ドゥー・ユー・ウォント・モア?!!!??!』を思わせるアルバム・タイトルなのも、ジャズ・バンド的なサウンドへの強い興味を示す目配せなのだろうか)や、明らかに他のどのラッパーとも異なるマイロ自身の語彙のセンスや言葉の組み合わせから、本作のカギとなるテーマの一つが、黒人に対する警察の不当な暴力問題云々だという彼自身の発言を確認することは容易ではない。

ただ、メソッド・マンやジェイ・Zの名前を使った他愛無い言葉遊びのようなラインから、字義通りではない意味が浮かび上がる、そんな瞬間も多い。また、ラップという行為自体をテーマにした曲でアルバムは締めくくられ、そこで聴かれるバスドライヴァーのヴァースは、レコーディング・スタジオでの、トップ・オブ・ザ・ヘッド(完全な即興)によるものだという。至極当たり前のことではあるが、言葉への向き合い方ひとつとっても、ラッパーによって大きく異なるのだ。9月には、かつて、このマイロ、さらには、あのアンダーソン・パックも所属していたヘルファイア・クラブというクルーで活動していたオープン・マイク・イーグルの新作もリリースされるから、そちらもかなり期待できそうだ。

<Ahhh Fresh!>第9回

ラップ/ヒップホップ定点観測 by 小林雅明