先週の金曜日(12月12日)から、みんながディアンジェロの話をしている。その日未明にSNS上で拡散したニュー・アルバム完成の非公式情報と15秒の予告映像。そして週明けの月曜日にはiTunesで全世界同時に音源リリース。約15年振りとなるニュー・アルバムの完成それ自体も特大のインパクトだったが、実際に多くの人が音を聴いてからさらにその熱狂が増幅していったのは「さすが、ディアンジェロ」としか言いようがない。こんなにも世界中が大騒ぎしているのは近年……あー、あったな。しかも、ほんの数週間前に。来年12月公開『Star Wars:The Force Awakens』の予告編が公開された時以来だ。でも、『Star Wars』はそれから1年待たせるわけだからね。同じ10年以上ファンを待たせるのでも、予告編から3日しか待たせなかったディアンジェロ偉い。というか、音楽すごい。すごいというか、やっぱり自由だ。映画より。

『Star Wars』の話をしたついでに、2003年、今から12年前に本作『Black Messiah』の制作にも深く関わっているクエストラブが受けたインタビュー(『The Believer』IV circa 1993)からちょっと引用しよう。そこで「あなたにとってヨーダ(≒導師)は誰?」という質問に、彼はこう答えている。「ジミ(・ヘンドリクス)、マーヴィン(・ゲイ)、JB、(ボブ・)マーレー、ジョージ(・クリントン)、スティーヴィー(・ワンダー)、アル(・グリーン)、アレサ(・フランクリン)、マイルス(・デイヴィス)、ニーナ(・シモン)。それにジョニ(・ミッチェル)と、最後の一番若いヨーダはプリンスだね」。で、記者の次の質問。「じゃあ、30年後、あなたの子供たちにとってヨーダとなり得るのは?」。それまで饒舌だったクエストラブはたった一言でこう返していた。「ディアンジェロ」。

そう、ディアンジェロはヨーダなんですよ。特殊な能力を授かって生まれ、幼少期からその能力に磨きをかけ、大人になってからも人知を超える修練(詳しくは、前作『Voodoo』が1曲1曲どのようにして作られたかについて書かれた記事がいくつかあるのでそれを当たってくださいな)を積み重ねてきた、他のミュージシャンたちを正しい道へと導いていく導師。自分のような音楽ジャーナリストにとっては、この広い宇宙を見上げた時の目印となる、北極星のような存在。いや実際、ここ10数年はすっかり方角を見失っていて、先日ふと思い出したんだけど、今から8年前に〈スヌーザー〉から年間ベストのリストを求められた時も、すがるような思いでディアンジェロが客演していたJ.ディラのアルバムのトラックとスヌープのアルバムのトラックの2曲をどちらもその年のベスト3に入れたりしてたっけ。

世の中にはへそ曲がりな人や、いわゆる逆張り野郎も多く、人がディアンジェロの帰還に歓喜しているところにやれ「趣味の押しつけ」だとかやれ「実際に作品を聴いてみるまではわからんね」とか言ってくる人もいて(本当にいたのよ)、音が出てからも「でも、騒いでるのは非R&B系リスナーじゃね?」みたいなことをツイートしてる人もいて、もうね、「はああああ?」って感じですよ。音楽の趣向は人それぞれ。好きか嫌いかは個人の問題。オッケーオッケー。世の中にはそういう音楽もあるでしょうよ。よくわからんけど(いや、ホントはよく知ってるよ)。でもね、この世界にはそういう次元から完全に外れたミュージシャンがいて、それがディアンジェロなの。それを批評のファシズムというなら、批評ってそういうものだとしか言いようがないね。去年のマイ・ブラッディ・ヴァレンタインとか今年のエイフェックス・ツインとかはね、何年かに一度のしし座流星群みたいなもの。でも、ディアンジェロは北極星。常に空の上で輝いていて、正しい方角を示している。ここ2~3年は、チラチラとその姿が見え隠れしていたけど、約15年振りにこうして分厚い雲が完全に通り過ぎたわけ。これを祝わずして何を祝おう?

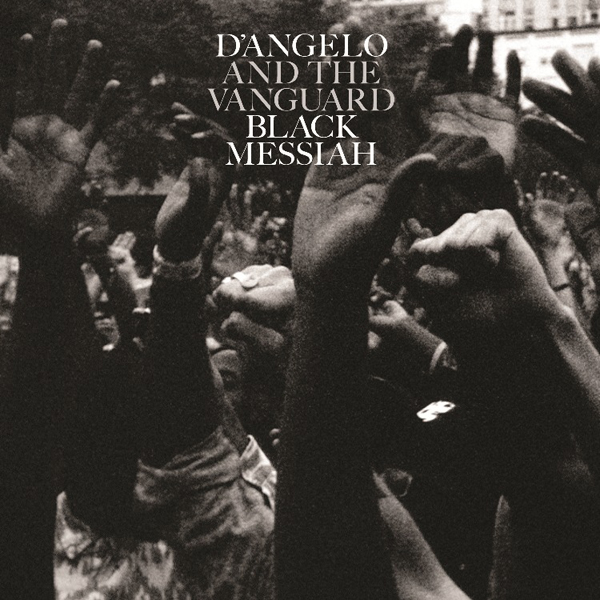

既に関係者からも証言が出ているように、本作『Black Messiah』は2015年前半のリリースを見据えて準備が進められていたアルバムだという。それを急遽早めたのは、予告映像でもフィーチャーされていた“1000 Deaths”や、アフロパンクの手による政治的集会を喚起させるアートワーク(実際には昨年夏にディアンジェロがヘッドライナーを務めたアフロパンク主催のフェスのオーディエンスの姿)からも明らかなように、ファーガソンの暴動へのリアクションという意味合いが強い。ディアンジェロ本人もセルフ・ライナーノーツで主張している通り、これは強い政治的なメッセージが込められたアルバムなのだ。

でも、実際に全12曲通して何度も繰り返し聴いた印象は、「政治的なアルバム」というものとは内容的にちょっとズレがある。事実上のデビュー・シングルで「“ブラウン・シュガー”史上最高の“ブラウン・シュガー”」の座をストーンズからいとも容易く奪ってしまって以来、ディアンジェロの歌のテーマの二大モチーフはセックスとドラッグであり、それは『ヴードゥー・ラウンジ』よりも一億倍ヴードゥーだった(当然だけど)2ndアルバム『Voodoo』でも変わらなかった。その点で、本作『Black Messiah』には新しいディアンジェロ、もっと具体的に言えば、瀕死の交通事故、度重なる警察沙汰と逮捕劇、J・ディラをはじめとする数々の同志たちの死を経て、すっかり人として更正したディアンジェロがいる。中でも、“Really Love”や“Another Life”といったストレートなラヴ・ソングにおける瑞々しいタッチには驚かされた。なにしろ、あれだけオラオラ系だったディアンジェロが「君が俺の名前を呼んだだけでもうメロメロ」とか「来世で君は俺の恋人」とか歌ってるんですよ。いや、マジで最高なんだけどね。

そうしたストレートなラヴ・ソングに限らず、今度のディアンジェロは全体的に信心深くて大人なのですよ。多くの過去の優れた黒人音楽の担い手同様に聖歌隊出身であることは言わずもがな、もともと彼の音楽にはソウル、ファンク、ヒップホップ、ジャズ、クラシックと同様に沈み込んでいくようなゴスペルのフィーリングが根底に息づいていたけど、本作におけるゴスペル要素はもっとあからさま。さらには、70年代の内省的ニュー・ソウルの正統な継承者である彼が、オーティス・レディングに代表される〈スタックス〉系のアッパーな50~60年代ソウルまで完全に取り込んでしまっている。伊達に15年サボってたわけではないのだよ。

ここにきて改めてのゴスペルと古典ソウルへの傾倒は、彼がブラック・ミュージックの歴史を、いや、黒人社会そのものをレペゼンしようとする決意と覚悟の表れだろう。本作が「政治的」であるというのは、つまり、そういうことだ。「俺は黒い救世主になる。だから、お前もそうなれ」とディアンジェロは訴える。セルフ・ライナーノーツの中でも、彼は民衆蜂起の具体的な現場としてファーガソンとエジプトとウォール街封鎖の3つを敢えて挙げている。とりあえず、そこにはクリミアも香港も含まれてないのだ。「ってことは、俺たち日本人には関係ないの?」。とんでもない! 今、僕らはマーヴィン・ゲイがスライ・ストーンがカーティス・メイフィールドがやっていたこと、そしてマイケル・ジャクソンとプリンスが結局やらなかった/やれなかったことを、リアルタイムで目撃しているのだ。すべての音楽ファンにとって、それが「関係ない」わけないじゃないか。

このアルバムが、ディアンジェロにとって通算何枚目で、14年ぶりの新作で……と口をついて出てくるような、あるいは、今年も結局ディアンジェロの新作は出なかった、とここ数年、歳末になると決まって嘆き続けてきたようなリスナーなら、やにわに発表されたトラックリストの曲名を踏まえて、実際にここに収録された楽曲群を耳にしながら、少し複雑な心境に陥ったに違いない。

これはディアンジェロの14年ぶりの新作なのか、と。

アルバム収録曲の半分が、2012年初頭に欧州数ヵ所で展開された、いわば復活・再始動ツアーでお披露目されたものであったり、『ジェイムス・リヴァー』と題されたアルバム収録予定曲としてリークされていたことに、気づいてしまうからだ。

おまけに、“1000 Deaths”としてリーク済みの楽曲に、80年代末から90年代初頭にかけて、パブリック・エネミーやアイス・キューブのアルバムで聞き覚えのある、元ネイション・オブ・イスラムのカリッド・ムハマッドの演説を載せたものが、いきなり本作のティーザーとして十数秒とはいえ公開された。そこからは、彼が、革命の戦士としてブラック・ジーザス、ブラック・メサイアについて語っているくらいしか、その段階ではわからなかった。

本作のタイトルは“ブラック・メサイア”だ。

レイシストとも非難されたムハマッドは、反ユダヤの立場をとり、例えば、プロフェッサー・グリフが、彼からの影響をモロに、所属のパブリック・エネミーに及ぼしてしまったせいで、社会問題として取り沙汰された過去もあったので、いくらファーガソンの一件後とはいえ、ディアンジェロが、本作収録の他の曲でやりすぎていなければよいが、と一抹の心配を抱いたりもした。

が、同時に心配は別の方角にも及んだ。同時にフル公開された(かのジェイムス・ギャドソンが、キックと膝叩きで参加したという)かつてブライズ・オブ・ファンケンシュタインが演ったことのあるラグタイム・ファンクとでもいうような“Sugah Daddy”のリリックスを書いたのが、ソロ以降は、素直に下半身ビンビン路線を表に出してきたQティップとはいえ、“マン屁”(のダブル・ミーニング?)でオチをつけようとしているような歌詞だったのだ。例えば、“1000 Deaths”と“Sugah Daddy”とが一枚のアルバムに入ってるようなギャップは、ムハマッドをフィーチャーした(単なるギャングスタ・ラップ・アルバムだと片付けらがちな)MCレンのアルバムを探してみてもないと思う。

2012年のライヴでの初披露曲に、この手の“いかにも過激な”曲はなかったはずだ。それよりも、当時、胸をときめかせたのは、何と言っても、ジェシ・ジョンソンの参加だった。ジョンソンは80年代にプリンスがプロデュースで関わっていたザ・タイムのメンバーから、ソロに転じたギタリストだ。件のライヴで彼がギター・ソロを披露したのが、それこそ80年の『ダーティ・マインド』あたりまでのプリンスのサウンドに繋がる“The Charade”。本作では“1000 Deaths”のすぐあとに収録されている(ことにも注意したい)。

この曲の最初のヴァースには「腐敗ぶりがあまりにひどくて、あんたら俺たちの悲鳴が耳に入ってないな、理想に生きる人たちは、俺たちが転がってる同じ道の端っこで固まってる、メディアが氾濫、ネットでは人を惑わす情報が垂れ流し」とあり、これに「俺たちは、話せる機会が欲しかっただけなのに、死体を縁取る白チョークの線で囲まれるのがオチ/足はひどく傷んでる、百万マイルも歩いてきたのさ/なのに、ハッキリしているのは、結局は、ジェスチャー・ゲームだってこと」というサビが続く。

2014年12月中旬の段階で、このあたりを一聴というか、一読しただけで、どうしても、マイケル・ブラウンやエリック・ガーナーが殺害された一件が脳裏をよぎってしまうが、前にも触れたように、これは少なくとも、2011年以前に書かれた詞だ。それに、『Voodoo』がリリースされた2000年はじめには、アマドゥ・ディアロを殺害した白人警官には無罪が言い渡されている。

何年か前に書いた曲が、メッセージとして、いつまでも訴求力を持っていたり、持ち続けるのは、社会的には、よろしくない潮流であると考えるのが筋だろう。ただ、固有名詞や断定的な表現を一切使わず、平易な、解釈もいくつか成り立つような言葉を並べて、それをなし得ることができる曲だけが、優れたポップ(・ソング)として生き続け、語り継がれているのは、さほど歴史を振り返らなくてもわかるはずだ。例えば、“The Charade”の上の引用部分での“あんたら”とは、偏向報道が甚だしいメディアのことであるかもしれないが、“俺たち”は、アフリカ系に限定できるのか、とか、ジェスチャー・ゲーム(=The Charade)とは、警官が市民の所作を読み違えて、正解を出せぬまま、発砲してしまうことだけをさしているのかは決めつけられない。

ここで、“1000 Deaths”に戻れば、本作で完成されたヴァージョンは、当初想像したほど“過激”な印象は残さなかった。シェイクスピアの『ジュリアス・シーザー』の「臆病者は何度も死んでから本当に死ぬが、勇者が味わう死はただ一度だけ」という一節から持ってきたと思われる、バンド・オブ・ジプシーズがゴスペルを唱えているようなこの曲で、ディアンジェロが言っている“臆病者”とは、実際は誰のことなのか? まったく他人事として聴こえない歌詞の曲が増え、あるいは、フランソワ・ド・ルーベの?口笛とデルタ・ブルーズが融合したような“The Door”のような曲も入っていたりして、セクシーなアーバンR&Bという、ある種の音楽産業的な?紋切り型の中では、消化されつくせない、という点では、本作でのディアンジェロは、ひどく身近な存在に思える。

ここに挙げてきた楽曲に関しては、ポップではあるけれど、大文字のレベル・ミュージックというのとは趣を異にしていると思う。さらに例を挙げるなら、“Till It's Done (Tutu)”では、酸性雨やら二酸化炭素汚染という具体的な言葉が歌われていて、何事かと思ってしまうのだけれど、ここでは社会全体がどうこうよりも、自分たち一人一人が抱える荒廃した面に光を当てているようにも聴こえる。

興味深いことに、ここに挙げたすべての曲の(さらに他数曲も)歌詞は、ディアンジェロ一人で書いたものではなく、ことごとくケンドラ・フォスターが関わっているのも見逃せない。彼女は、最初に触れた2012年のライヴにも参加していたが、そのライヴはディアンジェロのソロ・ライヴではなく、ディアンジェロ&ザ・テスティモニー(=証言)名義だった。『Voodoo』までの路線に近い“Sugah Daady”や、“Break Up 2 Make Up”からメソッドマンのラップを外して、ストリングスを加える(意外に本作の肝かも)などしてゴージャスにした“Really Love”(“Betray My Heart”同様、フラメンコやジャンゴ・ラインハルトのスウィング感に通じるものも仄かに感じさせる)を入れてしまっているし、単なる名義に過ぎないのかもしれけいれど、ソロでは演りにくい何かを、この形態で長年探っていたのだろうか。

そう、本作は、ディアンジェロの14年ぶりのアルバムではない。ディアンジェロ&ザ・ヴァンガードとしてのデビュー・アルバムなのだ。

ザ・ヴァンガードとは、先駆者のこと。ディアンジェロ(というか、実際には、ザ・ヴァンガード込みということになる)が身近な存在になってきた、と書いたばかりだが、かつては証言、今は先駆者と自称する集団を身近に感じてしまうのは、彼/彼女らの表現してきたことに、聴き手側がようやく追いついた、ということなのだろうか。

徹底してアナログ録音にこだわった本作の折り返し地点にあたり、基本的に最後の収録曲まで驚くほどリラックスした雰囲気に包まれ、“過去”にこだわる曲が多い後半が始まる6曲目は、レコードに針が落ちる音で始まっているが、曲名は“Back To The Future (Part 1)”(その先にはPart 2もある!)という。ひょっとしたら、ディアンジェロ&ザ・ヴァンガードは、今から14年後の未来から振り返って見た時にも“先駆者”であるのかもしれない。