10年という年月は、元ある姿を別物へと変えてしまうのに十分過ぎる時間だ。今年、デビューから10年目を迎えたオウガ・ユー・アスホールの歩みを振り返る時、そのことをあらためて実感させられる。

地元長野での結成後、進出先の名古屋に活動の足掛かりを築き、現行のUSインディとの共振を無邪気に窺わせた2ndアルバム『アルファベータ vs. ラムダ』を始めとする2000年代の作品群。そこから、帰郷先の長野県諏訪郡の原村に創作の拠点を構え、2010年のミニ・アルバム『浮かれている人』をひとつの転回点として、不穏極まるドープなサイケデリック・ロックへと踏み出した『homely』以降の三部作。そんな、ディケイドの変わり目と示し合わせたかのように目を瞠る音楽的な飛躍と変革を見せた彼らだったが、しかし、そうした表層の部分を一瞥してみたところで、オウガ・ユー・アスホールというバンドの実像らしきものは易々と像を結ばないだろう。ある時は大文字の“日本のロック・シーン”の俎上に載せられたりもしたが、もはやそうした議論の前提となる同時代性や共有する背景を現在の彼らの中に見つけることは難しく、その寄る辺ない存在感は近年を通じていよいよ増すばかりである。例えば仮に、2015年の音楽地図のようなものを描くとしたら、果たしてオウガ・ユー・アスホールはどんな場所に置かれるのだろうか――この、今こうして辿り着いた10年後の現在地を、おそらくは彼ら自身も想像してなかったに違いない。

オウガ・ユー・アスホールの10年を総括する。一言でいえば、それがこの企画の趣旨である。2005年から2015年までを一年ごとに区切り、当時の出来事や各年を象徴するトピックについてメンバーに語ってもらった。それら手がかりとすることで、オウガ・ユー・アスホールというバンドのより深い部分、つまりは思想や哲学のようなところに少しでも近づくことができれば、幸いである。

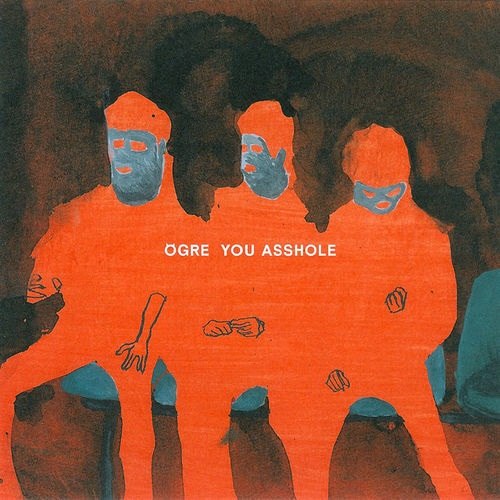

1st album『OGRE YOU ASSHOLE』 (2005)

バンド名の由来となったモデスト・マウスとの馴れ初め――彼らが高校生の頃に地元長野で行われた来日公演を観に行った際、サインを求めたら代わりにいたずら書きされたフレーズをそのまま拝借した――にも象徴的なように、デビュー当初のオウガ・ユー・アスホールといえば特徴的だったのが、いわゆるUSインディ・ロックからの影響。そのモデストや、後に共演を果たすウルフ・パレード、あるいはザ・ディスメンバメント・プランといったバンドにも通じる、ざっくりと言ってポストパンクやハードコアを通過したギター・ロックの鋭利なフィーリングを、彼らのデビュー・アルバム『OGRE YOU ASSHOLE』には早くも感じることができる。この年、海外のインディ・シーンでは、2000年代の初頭から始まったニューウェイヴ/ポストパンクのリヴァイヴァルが一段落した時期だったが、それと入れ替わるようにして、俗に言うフリー・フォーク・ムーヴメントがアメリカのアンダーグラウンド・シーンで台頭。とくに後者に関しては、その60年代や70年代の音楽の参照、非西洋/中近東音楽への接近という点において、現在のオウガとも通じる嗜好を散見できて興味深い。

●やっぱり当時って、モデスト・マウスの存在はそれなりに大きかったんですか?

出戸学(以下、出戸)「最初、バンドを始めた2、3年は結構キーではあった。相当みんな好きだったし」

馬渕啓(以下、馬渕)「かなり大きかったですね」

出戸「あと、この二人(勝浦隆嗣、清水隆史)が当時はまだちゃんと参加してないから、前のメンバー含めて、4人が同じ歳くらいで。勝浦さん入ってきて、バンド内でまた新しい要素が入ってきてるから、2005年以前は大きかったですね」

●モデストの何が一番刺激的だったって訊かれたら、なんて答えます?

出戸「もうそのサウンドですね。その他の情報がないじゃないですか? 特にUSインディとか。ジャケの感じと音の感じだけ。今思うと、たぶんアナログ・レコーディングで一発録りに近い感じの曲が多いんですよ、(モデスト・マウスの)1stとか2ndとか。そのテープの質感とか、それまで聴いてた90年代のロックと質感が全然違う、みたいな。その質感がすきだったのかもしれないですね」

●当時のモデスト周りの〈K〉なり〈キル・ロック・スターズ〉なりとか、あの辺のバンドも当然何かしら聴いていました?

出戸「そうですね」

馬渕「あと、近くの街にライヴをしに来ているバンド。ロイスとかミラーとか、あの辺が」

出戸「生で観れてるっていう感じが」

馬渕「そう。で、やっぱり近いから。僕らの住んでる近くに〈プラネッツ〉っていうレコ屋さんがあって、牧野さんっていう人がいて、そこに〈K〉関係、〈キル・ロック〉とかのものが置いてあって、それもデカかったですね。それでどっぷり、みんなで」

出戸「ビート・ハプニングが最初、高校生の時に買ったのが……」

馬渕「衝撃だったね」

出戸「高一の時に買ったのが、ジャケの感じと、値段が1000円くらいだったのが衝撃だったんですよ。普通……輸入盤とかないから、大体CDって3000円弱くらいのものだと思っていたら、1000円でアルバム買えて、しかも曲の数が20何曲あるっていう(笑)」

全員「(笑)」

出戸「お得だなっていう(笑)。そういう、高一なんで。『これどうですか?』って訊いたら、『いい』って言うし。ちょっと買ってみようかな、みたいな。で、かけたら、『あれ?』みたいな(笑)」

全員「ハハハハッ!」

出戸「これか、みたいな(笑)。超声低いし」

●すごくいい時代のひとつですしね。

出戸「うん」

●ただ、オウガがデビューした2005年というと、海外ではニューウェイヴやポストパンクのリヴァイヴァルがひと盛り上がりを終えた時期になります。オウガは今話してもらったような90年代から連綿と連なるUSインディのイメージが強いですけど、たとえばフランツ・フェルディナンドやブロック・パーティといった当時のUKのバンドって聴いていました?

出戸「フランツは……聴いてはいましたけど、ドンピシャでハマったとかいう感じではなかったと思いますね」

スタッフ長林「昔、やられたって言ってたよ」

出戸「本当?(笑)」

全員「ハハハハッ!」

出戸「でも、ハマってはないっていうか」

スタッフ長林「ハマってはいないけど、やり方が上手いって言ってた」

出戸「もともとのやり方……いや、(当時何て言ったのか)全然覚えてないけど(笑)」

全員「(笑)」

●あの辺のバンドが参照していた、たとえばギャング・オブ・フォーだったりポップ・グループだったり、フォールとかっていうのは普通に聴いていたんじゃないですか?

出戸「うん、高校生くらいの時に、ギャング・オブ・フォーとかポップ・グループとかはUSインディと同時に聴いてましたね。でも、同時期のフランツ・フェルディナンドとかはいいなとは思ったけど、どハマりっていう感じじゃなかった。ギャング・オブ・フォーとかポップ・グループとか、さっき話したUSインディのモデスト・マウスを聴いてたって感じで、盛り上がっているのは見てたっていう感じがしました」

●じゃあ、あの辺と割と近い音楽性だったアメリカのバンド、たとえばニューヨークのラプチャーとかTV・オン・ザ・レディオなんかは?

出戸「ラプチャーは……」

馬渕「聴いてたね。音が1stから2ndで変わった印象があったんですけど」

出戸「〈サブ・ポップ〉から出してて」

●最初そうでしたよね。

馬渕「それがよかったんですよ」

●その後、〈DFA〉と組むようになって。

出戸「うんうん。〈DFA〉のLCD(サウンドシステム)とかはもうちょっと後くらいですか?」

●時期的には近いですね。

出戸「LCDとかは、普通にかっこいいと思いましたね」

●どちらかというと、いわゆる“バンド”の方が聴ける感じでしたか?

馬渕「バンドの方が聴いてたかな」

●なるほど。ちなみに、その頃で言うと、アメリカのインディではアニマル・コレクティヴやデヴェンドラ・バンハートに代表される、いわゆるフリー・フォークと呼ばれたバンドやアーティストがまさに出始めたタイミングで。今のオウガのサウンド的には、むしろこっちの方が近しい印象があります。

出戸「デヴェンドラ・バンハートは当時すごい聴いてたかな、俺は。あんまり聴いてなかった?」

馬渕「俺は聴いてない」

出戸「デヴェンドラ・バンハートは聴いていましたね。まだバンドになる前で、デモテープみたいなペロペロのやつ。多重で歌がたくさん重なって、T・レックスみたいな声のやつは面白いと思っていました」

●スワンズのマイケル・ジラの〈ヤング・ゴッド〉から出てた作品ですかね。その後よりも、もっとローファイな感じだった頃の。

出戸「だった頃のやつ、はい。それは聴いてましたね」

●皆さんはどうですか? あの辺の同時代のアメリカのバンドは聴いてました?

勝浦隆嗣(以下、勝浦)「それほど……って感じ」

全員「ハハハハッ!」

●当時は出戸さん以外、同時代のバンドってあまり聴いてなかったって感じですか?

馬渕「僕は聴いてました。勝浦さんとかは全然違う感じで……」

出戸「その頃、何聴いてたの?」

勝浦「あんまり記憶にない(笑)」

全員「ハハハハッ!(笑)」

出戸「ステレオラブとか聴いてたのかな?」

勝浦「ああー、でも、それ学生時代だからな……記憶にないです、すみません(笑)」

●(笑)その頃にはすでに、昔の音楽を結構掘ってたって感じですか?

勝浦「まあ、そうでもないですね、はい」

出戸「違うことにハマってた可能性もあるよね」

勝浦「そうですね、昔買ったやつとか聴いてたかもしれないですね(笑)」

●じゃあ、少し話題を変えますけど、その頃といえば、アメリカではブッシュ政権が二期目に入るっていうタイミングでもあって。で、当時のUSインディと絡めて言うと、〈ヴォート・フォー・チェンジ〉っていう、ブッシュの再選を阻止しようっていう動きがありました。パール・ジャムやR.E.M.、ブライト・アイズ、あとはスリーター・キニーとか、当時のオウガにとっても音楽的な嗜好の近い範囲のアーティストが参加していたんじゃないかと思うんですけど、あの辺は視界に入っていましたか?

出戸「全然入っていなかったですね。その頃って20代前半とかくらいなんで、本当に音楽を社会と絡めて聴くっていう素養みたいのってまったくなくって。勿論、昔のロックって、そういう思想背景があるんだな、っていうくらいで。今のロックにそういうものがあるっていう聴き方はしてなかったというか、そこに関心もなかったっていうか。ただ単に音としてかっこいいか、かっこ悪いか、みたいなところだけで聴いてたと思いますけど」

●その頃は、あくまで音がメインで海外のものは聴いていた?

出戸「そうですね。それで興味を持ったら歌詞も気になるけど、その歌詞が出てくる背景まで考えが及んでいなかったと思います、当時は」

●先ほどデヴェンドラを聴いてたって話してましたけど、いわゆるシンガー・ソングライター系のアーティストっていうのも、入りは歌詞ではなくて音メインっていう感じで?

出戸「音が面白いっていう。本当にただのフォークとかだったら反応しなかったと思うし。あの歌声自体が面白いって思ってて。デヴェンドラ・バンハートに関して言えば」

●ちなみに、メンバーの皆さんは当時、出戸さんが書く歌詞についてはどういうふうに見ていたんですか?

馬渕「引っかからないのがいい、って言ってたよね。嫌な言葉がないから。クサい言葉がなくて、聴き流せるから」

出戸「言葉に関して、バンド結成した頃から、意味がないのがいいと思ってたんで。変に音を邪魔しないっていうか、それだけを考えていて。本当に意味がない言葉でどれだけかっこよくできるか、っていうことしか考えてなかったみたなところがあります」

●その、意味がない歌詞がいいっていうのは、どうやってそこに行き着いた感じなんですか? 生まれつきの資質みたいなところなんですかね?

出戸「そもそもサウンドとして音楽を聴いてて。だから、歌詞が英語とかっていうこともあるけど、音色とかリズムでしか聴いてなかったんですよ。だから、意味が入ってくると、自分の音楽の聴き方と違ったものになってくるから。当時は、自分の日本語が音に乗った時にどれだけ意味が伝わらないようにするか。日本語なんだけど意味が入ってこない、みたいな歌詞にどれだけするかってことを考えてて。まあ、変なこと考えてたんでしょうね。何か変わったことをやろうっていうのもあっただろうし。そういう感じで歌詞は書きましたね」

●時期は少し遡りますけど、たとえば日本のエモ系のパンク・バンドって英語で歌ってたりしたじゃないですか。変な話、あんなふうに日本語じゃない言葉で歌う、みたいに考えたことはなかった?

出戸「英語で歌うのも、やっぱり、こっぱずかしいっていう(笑)。足掻いている部分もあるんですよね、オリジナルをやること自体に。『歌詞書く意味って何なの?』っていう。『じゃあ、何を書く?』っていうクエスチョン・マークもありつつ、わざと意味ないことをやってて、『なんでこんな意味ないことをやるの?』みたいな気持ちもあって、矛盾を抱えながらやってるのがあったとは思うけど。まあ、でも、サウンドがそれを……バンドって音鳴らしてるだけで成立するところがあるから、そんな疑問はありつつも、出した音を聴いた時に、『まあ、これでいいか』って納得する感じですかね」

●ちなみに、そうした視点から、リスペクトや共感できる日本のバンドって当時いましたか? 日本語ロックのバンドで。

馬渕「そこから逃げたかった。日本人でロックやることの矛盾からの逃げ方みたいな」

出戸「そのひとつの方法として、意味のない日本語を並べてで歌うってことで、新しいことやろうとしていたんでしょうね。新しくないかもしれないですけど」

mini album『平均は左右逆の期待』 (2006)

オウガにとって最初のピークを刻んだ2ndアルバム『アルファベータ vs. ラムダ』のリリースを翌年に控えた、いわば爆発前夜。そうした時期特有の生々しいテンションを、“平均は左右逆の期待”の沸々とした、それでいてどこか淡々と絡み合う余白の効いたギター・ロックのアンサンブルには感じることができる。海外に目を移せば、彼らのロール・モデルでもあったモデスト・マウスやスプーンを始めとするキャリアを重ねた実力派が大きなブレイクスルーを果たし、いわゆるムーヴメント的な新たな動きは見られなかったものの、USインディにおいて何かが大きく動き始めたことを予感させた年でもあった。また、そうした中で、彼らが現行の音楽というものに対して次第に距離を置くようになる、その兆しのようなものも彼らのやり取りからは窺うことができるかもしれない。バンドを、内側から壊しては作り直していくような創作のプロセスを、彼らは模索しながらも潜り抜けようとしていたようだ。

●2006年は、それこそモデストだったりデス・キャブ・フォー・キューティやスプーン、あるいは〈ヴォート・フォー・チェンジ〉にも参加したブライト・アイズといったUSインディ勢が〈ビルボード〉のヒット・チャートで上位につけるような状況が起こり、話題を呼びました。いわゆるインディではなく、もっと大きなアメリカの音楽シーンというものの中で存在感を見せ始めたと言いますか。

出戸「モデストが松本でライヴをやった時なんて、たぶん数十人しか観てないし、しかも勝浦さんなんて前のバンドで対バンとかしているくらいで。そういう小さいバンドが〈ビルボード〉で1位になるっていうのは、『え~』みたいな。でも、それとともに、やっぱり音は変わってるっていう印象はありましたね、当時、いい音があんまり好きじゃなかったからか」

馬渕「あれは〈ソニー〉に行ってお金をかけた、ってことなんですか? モデストは?」

●あれはわからないですね。でも、モデストはわりとレーベルの言うことを聞くタイプではないので(笑)。

全員「(笑)」

出戸「ああ、そうですよね(笑)。でも、本人の意向もあるけど、スタジオもいいところで、音もガシャッとしてないっていうか、結構クリアな感じで。なんか、ちょっとずつ失速してったよね、面白いなっていう感じが」

馬渕「してったね」

出戸「たぶん、アイザックのパーソナリティみたいなものや、日本盤が出たりして歌詞の内容もだんだん分かってきたら、そこに共感する部分は少なくて、やっぱり1stや2ndの空気感、バンドが出す音の方に興味があっただけで。アイザックのブコウスキー的なところは興味がなかったかな(笑)」

全員「(笑)」

●じゃあ、ジョニー・マーが参加してっていうのも、どうでもよかった?

出戸「スミスは聴いてたけど、なんでモデストに? みたいな感じでした」

●昔の1stが好きだった自分たちからすると、別にっていう?

出戸「まあ、でも、思い入れのあるバンドだから、新しいアルバムがでたら聴いてますよ」

勝浦「オウガが、昔は家畜臭があった、って言われたことがあって。まあ、田舎だから。モデストも同じ家畜臭があった気がして」

全員「(笑)」

勝浦「(長野県の)原村が出身地なんですけど、彼ら(出戸と馬渕)。原村の感じがすごい似合うって感じがして」

出戸「家畜臭が実際するし(笑)」

勝浦「するし(笑)、山があって、あの空間の感じがすごい似てるんですよね。モデストの音と」

出戸「(映画の)『ツインピークス』っぽい」

勝浦「そうそう。ああいう静けさみたいな、空間が残っている感じで」

出戸「いまだに原村はそういう『ツインピークス』みたいな空気感はありますね」

●のどかで、けれど不気味な場所でもある?

出戸「そうですね。変わった、変なおじさんとかいるから」

勝浦「酔いどれ、みたいな」

●じゃあ、モデストがロール・モデルとしてはちょっと違うところに行ったっていう感じがあった時に、自分たちから出てくるもの以外で、外からの刺激とかだとこの時期はどういうものがあったんですか? そこはあんまり変わらない?

出戸「シザー・シスターズとかじゃない?」

馬渕「あれは面白かったね」

出戸「別にロール・モデルとかじゃなくて(笑)。単に面白いっていうだけで。なんだろう、ロール・モデルはなかったかもしれないですね、この頃。そんなはっきりとした、モデストみたいなわかりやすいものはなくて、漠然と面白いものないかな? みたいな感じで。そんな、『これだ!』みたいなのはなかったかもしれないですね。あと、シー・アンド・ケイクも聴いてたかな」

馬渕「聴いてた、聴いてた」

清水隆史(以下、清水)「ビルト・トゥ・スピル」

出戸「ああ、ビルト・トゥ・スピル。でも、それはもっと前かも」

馬渕「モデスト流れだから」

出戸「モデスト流れで、同じような感じかもしれない」

●じゃあ、好きなものは変わらずって感じで?

出戸「なんか、かいつまんで聴いてたくらいで、ロール・モデルっていうほどのものはなかったかもしれないですね」

●じゃあ、この頃は、バンドとしての自分たちらしいフォーミュラ、様式をビルド・アップさせていこうとしていた時期って感じですか?

出戸「そうですね。ギターの二本の絡みと、っていうのが」

馬渕「勝浦さんと曲を作り出したのが、たぶんそのくらいなんですよ」

出戸「1stの曲は、ほとんど前のメンバーと作ってました」

勝浦「そうだね」

馬渕「で、録音は勝浦さんとしたっていう感じで。でも、勝浦さんとのやり方で苦労していた時期かもしれない、いろいろ」

勝浦「僕、USインディを全然聴いてなくて。モデスト以降は空白地帯で。でも、彼らはむしろそこからっていう感じだから。なんか、ドラムで展開つけろ、ってしきりに言われて。Aメロ、Bメロ、サビで全部違う、ドラムで変えてくれ、って言われて」

出戸「ああ、シンキング・フェラーズ・ユニオン・ローカル282っていう、〈マタドール〉から出てる結構腐ったアート・ロック寄りのバンドがいて。それが毎回、全部がぶった切ったような曲で、8分くらいで。全部の曲が展開ごとにバラバラのような」

●カットアップしたような?

出戸「そうそう。それの影響が」

馬渕「あれは相当かっこいいですね」

出戸「今聴いてもいい。そういう感じがやりたいっていうことで」

勝浦「そういうことか。なんか、普通に曲が終わればいいじゃん、と思うんですけど、『足りない』って言うんですよ」

全員「ハハハハッ!(笑)」

勝浦「で、また作り出すんですよ。それで、終わりかけたら、最初に戻らずにまた全然違う曲になる、みたいな」

出戸「そういうジャンクなものに」

勝浦「その頃、曲とかよくわかんないから。なんか、タムをやたら叩けって言われて」

出戸「そう(笑)」

勝浦「普通にスネアでボンッ、タンッ、ボンッ、タンッ、じゃなくて、(タムで)ドコドン、ドコドンってやってくれ、って言われて。僕は元を聴いてないのでやるから、全然違う奇妙な感じに(笑)」

●じゃあ、フォーマットを固めていくというよりも、むしろフォーマットを壊していく?

勝浦「なんか模索していた感じですかね」

オウガ・ユー・アスホール interview part.2

その時々の社会やポップ・ミュージックの

変遷と共に振り返る、オウガの10年