先日発表された2013年の写真集売り上げランキングによれば、AKB関連の写真集が上位を占めるなか、『死ぬまでに行きたい!世界の絶景』なる本が2位にランクインしているが、これは23歳のOLが新人研修の一環でFacebookに投稿した世界の絶景写真を集めたもので、当の本人は、実際にその場所に行ったことがないらしい。

小沢健二好きの女性から「最近のお気に入り」と言ってアルフレッド・ビーチ・サンダルを教えられたのは、今から3年前のことだ。歌詞の中に外国の風景がよく登場すること、けれどもそれを書いた本人は一度も海外に行ったことがないということを聞かされて興味を持ったのだが、ふと思い立って一ヶ月間インドに行ってしまったりするその女性が言うのだから間違いないのだろうと思い、マイスペースにアップされていた“Night Bazaar”を聴いて、一発でノックアウトされてしまったのを覚えている。

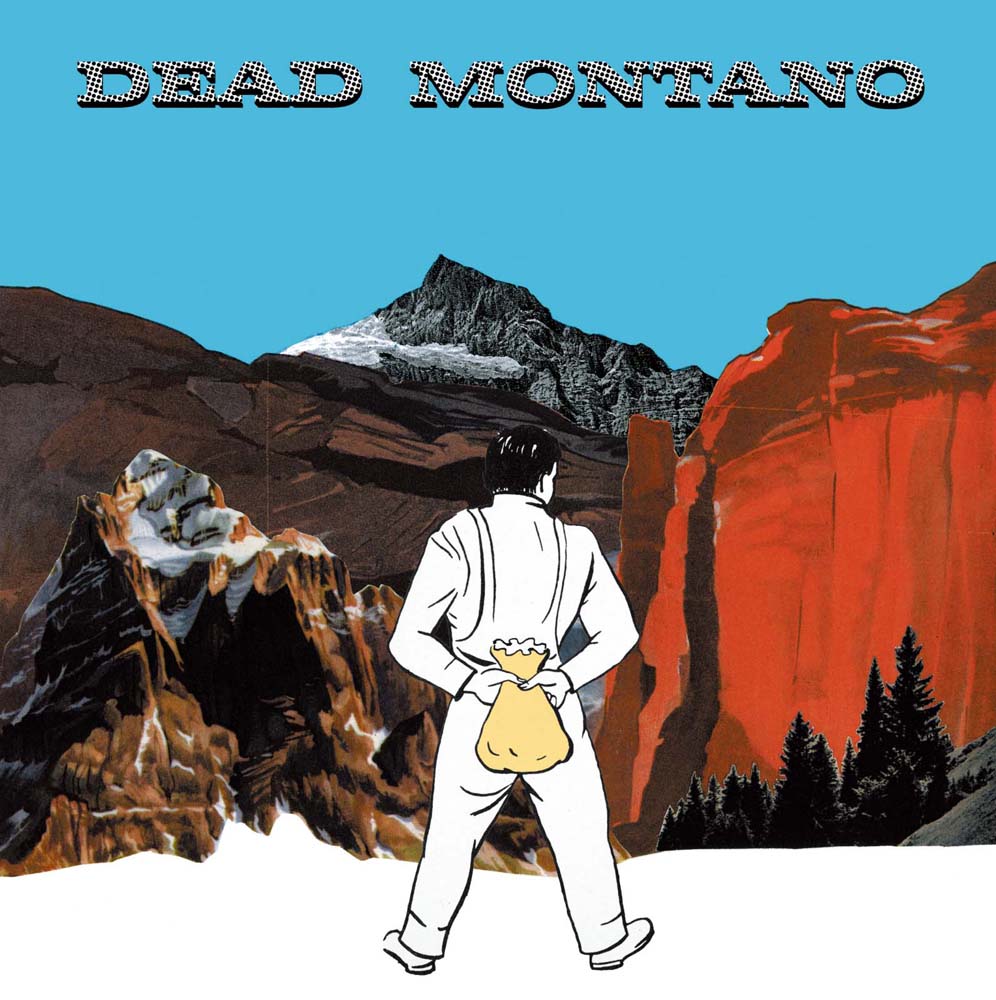

その翌年にファースト・アルバム『One Day Calypso』でデビューを果たしたアルフレッド・ビーチ・サンダルこと北里彰久のセカンド・アルバムとなるのが、件の“Night Bazaar”の再録ヴァージョンも収録された本作、『Dead Montano』だ。はじめて彼の音楽を聴いたとき、ランタンパレードこと清水民尋の初期曲(“世界の終りには雨が”等)をバンド・サウンドに置き換えたような印象を受けたので、本作に現在バンド編成で活動しているランタンパレードのドラマー光永渉(チムニィ)が参加していることには膝を打ったのだが、他にもウッドベースの岩見継吾(ex.ミドリ)、サックスの遠藤里美(片想い)らが参加して息の合った演奏を聴かせており、北里の弾き語り曲を強引にバンド・アレンジしたような印象もあった前作に比べて、楽曲はよりナチュラルな響きを湛えている。ペイヴメントを思わせる崩れたギター・ロックが展開される“Rainbow”から、シー・アンド・ケイクあたりのポスト・ロック勢にも通じるアンサンブルを聴かせる“Typhoon Sketch”と続く冒頭の2曲だけでも、それを感じることができるだろう。その風来坊的な佇まいと、滲み出るカリブへの憧憬のせいだろうか、いそうでいなかった「はっぴいえんどのサード・アルバムのフォロワー」というフレーズも頭をよぎるが、北里の歌声には(本人は不本意かもしれないが)BUMP OF CHICKENの藤原基央を思わせる瞬間があり、もしかしたらAKBに混じってABSがチャートインする日もそう遠くないのかもしれない、そんな淡い期待を抱かせてくれるのだ。

一方、歌詞の面では取ってつけたようなエキゾチシズムは後退し、北里の持つロマンチシズムが台頭している。その最たるものがギャング映画の主題歌のような“殺し屋たち”だが、その後に続く“トーチカ”も、黒澤明監督の映画『酔いどれ天使』で、山本禮次郎演じる殺し屋がギターで爪弾くブルースを思わせる。アルバムは何度聴いても「王様タイム」に空耳してしまう“Coke, Summertime”から、クーラーの効いた部屋でボードゲームに興じる“モノポリー”で幕を閉じるが、それはまるで夏休みの最後の日にでっち上げた、デタラメな絵日記のようだ。

だから強いて不満を挙げるとすれば、このアルバムが夏休みに間に合わなかったことぐらいなのだが、それを言うのは野暮というものだろう。なぜなら、冬にして夏を想い、行ったこともない場所を歩き、ビールの王冠を硬貨に換える、それが想像力だということを、アルフレッド・ビーチ・サンダルの音楽は教えてくれるからだ。

3年前にリリースされた弾き語りのデビュー作『Alfred Beach Sandal』を初めて聴いたときの異物感は、今でも忘れがたく残っている。とくに“中国のシャンプー”と“老人”の後味は格別で、いわゆる叙事詩的なのだけど、そこに「私」がいない、とでもいうか、地縛された誰かの記憶をひたすら綴り続けるような語り口が、まるで琵琶法師が平曲を歌う姿を思わせた――と言ったらさすがに大袈裟か。言葉は滑らかに流れ、ボッサなのかアシッド・フォークなのか、ともかく深い艶のある歌声と盤からは素性の窺い知れぬ異物感とのコントラストは、「カリブ海のキャプテン・ビーフハート」というより、「マンギ・セッコのジャンデック」のほうが自分的にはふさわしい。それから程なくして初めて見た弾き語りのライヴは、(想像に反した本人の風貌とは裏腹に)そのイメージを強く印象付けるものだったが――しかし、それはあくまでこのシンガー・ソングライターの一側面に過ぎなかった。そのことに気付かされたのが、同時期に前後して初見したバンド・セットのライヴで、あえて言うなら(言うまでもなく、か)、アルフレッド・ビーチ・サンダルは私達がよく知っているシンガー・ソングライターとは大きく異なる。

アルフレッド・ビーチ・サンダルは、北里彰久という男のソロ・ユニットとして紹介される。しかし、その形態はまったくのフリー・フォームといって構わないかもしれない。とくにライヴではたびたび編成が異なる。北里彰久のギターを軸に、ドラムやスティールパン/ラッパとのトリオ、ピアニカやベースを交えたカルテット、あるいはギターやバスーンとのアコースティック・デュオ……と、人数も楽器構成も流動的だ。さらに、同じ楽器構成でも演奏者が異なること、同じ演奏者でも楽器構成が変わることは珍しくない。バンド録音としては初作となる2011年の『One Day Calypso』前後に自分が通い詰めたライヴでは、もちろんソロの弾き語りもあったが、同じ編成を続けて見ることはほとんど稀だった。そうした意味では、ディスコグラフィ的にもむしろ『Alfred Beach Sandal』が異色とも言え、不定形で自由度の高いプロジェクトとしての方が常態に近いのかもしれない。なるほど、コレクティヴとしてのアルフレッド・ビーチ・サンダルは、人も楽器も出入りの激しかったビーフハートを連想させるのだろう(もっとも、北里彰久がドン・ヴァン・ブリートのような強権家なのかどうかは知らない)。

元ある楽曲を、編成に応じて変形させ、音楽的に拡張させる。それはライヴの現場で試みられ、あるいは『One Day Calypso』には、『Alfred Beach Sandal』の楽曲が一部バンド・セットで再録されていた。逆に、バンド・セットで制作された楽曲をソロの弾き語りで卸し直す、というケースもあるだろう。いずれにせよ、そこには北里彰久の思惑が働いている。そして、その思惑に応じた編成が、その都度、主体的に選び取られてきたはずだ。

最近はバンドよりも、ソロ・アーティストの方が活躍が目覚ましい。そんなようなことを、近年のUSアンダーグラウンド・シーンの傾向として昨年末の『ワイヤー』でコラムに寄せていたのが、〈ノット・ノット・ファン〉を主宰するブリット・ブラウンだった。背景には、経済的な事情も足かせに、「バンド」として複数の人間が時間的・物理的に拘束される(だけの費用と対価が必要とされる)活動形態を維持することの難しさ。そして、ソフトウェアや宅録機材の向上、および簡便な入手が可能となり果たされた制作環境の充実。かなりざっくりとしてるが、つまり「バンド」として足並み揃えて活動する労力を費やす代わりに、フットワークを活かして(あるいは家庭や仕事の時間を融通しながら)ソロで活動するアーティストが増えているという。音楽産業の流動化に伴い、いわばアーティストの活動形態も流動化したが、しかし、そのことが近年のUSアンダーグラウンド・シーンの稀に見る活況をもたらしている――というのがブラウンが暗に指摘するところであり、その因果関係はともかく、それこそワンオートリックス・ポイント・ネヴァーを筆頭に目覚ましい成果を残すソロ・アーティストは枚挙に暇がない現状を見渡せば、なるほど、それも最低必要条件は満たしていると言えそうである。

こうしたエピソードが想像させるのは、アルフレッド・ビーチ・サンダルというプロジェクトの豊かさについてである。

なぜアルフレッド・ビーチ・サンダルは固定の編成・メンバーを持たないのか。たとえば、そのライヴ・作品ごとのメンバーには、並行して個人や自分のバンド、他所でのサポートなど複数の活動を兼ねるミュージシャンが少なくない。もしくは、いわゆる専業のミュージシャンというのも稀かもしれない。なので、思惑通りのメンバーが毎回都合よく揃うとは限らない。代替案として組まれた臨時の編成もあっただろう。すると、当初とは想定外のプレイヤーの参加によって、演奏はあらぬ方向に転がるかもしれない。あるいは、欠員を埋めるために残りのメンバーが普段とは異なる楽器を習得する。そうして、半ば必然的にも様々な編成で演奏を重ねたり、またメンバーもサポートを積む過程でマルチ・インストゥルメンタリストになったり……といったような、図らずも促された流動性や複層化されたミュージシャンシップが、思惑を超えてそこで生まれる音楽自体の中身をより多彩でオリジナルなものへと活性化させている側面があるのではないか、と。

このことは、アルフレッド・ビーチ・サンダルに限った話ではない。その周りでは、おそらく見慣れた光景なのではないだろうか。北里彰久自身もまた、そこでは他のプロジェクトのメンバーを兼ねたりサポートを務めたりするミュージシャンのひとりである。アルフレッド・ビーチ・サンダルというプロジェクトの豊かさとは、それを取り巻く、もっと全体を見渡せる豊かさでもあるだろう。そして、もしも「東京のインディ・シーン」という言葉に少しでもリアリティがあるとするなら、自分にとってはそうした光景のことであり、それは「世代」で括られるものではなければ、「地域/場所」で括られるものでもない(なぜなら「東京のインディ・シーン」は東京のミュージシャンだけのものではない)。アルフレッド・ビーチ・サンダルとは、そうしたある種の縮図にも思える。

アルバムとしては2年ぶりとなる本作『Dead Montano』も、一部を除き、またこれまでとは異なるメンバーを迎えて制作されている。たとえば『One Day Calypso』前後のバンド・セットでは、“彼はマジシャンではない”や“キャンピングカーイズデッド”然り、地のメロディや歌とコントラストを付ける即興風のフリーキーな演奏が際立って感じられたが、昨年のEP『Night Bazaar』をへて、いわばフォーマルもドレスダウンもさまになるようなアンサンブルの奥行きが増した。とくに最近のバンド・セットではウッドベースが印象的だったが、EP収録時からマイナー・チェンジが施された“Night Bazaar”を始め、あるいは“仕立屋”と“殺し屋たち”は、演奏の抜き/差しみたいなところの妙味、その振れ幅を鮮やかに映し出す。そして、EPの“Summer Sale”ではギミックとしての衒いを感じさせたギター・ノイズも、 “Rainbow”や“モノポリー”では地のメロディや歌に映え映えと組み合わされている。“トーチカ”に差し込まれたコラージュも、シュールなスキットみたいで楽しい。

アルフレッド・ビーチ・サンダルに対してしばしば使われる「モンド」という形容は、その音楽の魅力を曇らせる。珍奇さやエキゾチシズムの類いは、あくまでフレイヴァーに過ぎない。北里彰久は、グッド・メロディとグッド・サウンドを嗅ぎ当てる、耳と手の肥えたミュージシャンであり、饒舌な唄心と詩情を持ち合わせたシンガー・ソングライターだ。本作『Dead Montano』は、そういうクラシックなレコードだろう。