どこもかしこも白か黒。多様性という名の虹色のスペクトルは失われた。正義と正義がぶつかり合うばかりで、衝突と分断に明け暮れた2016年。そうした事実に誰よりも自覚的だからこそ、すべての立場とすべての主張を尊重しながら、そこに愛と平和と相互理解という橋を架けようとした2016年アメリカ学院の生徒会長であり、宣教師であり、外交官=チャンス・ザ・ラッパーはひとりの女性を彼の組閣に加えた。その名はノーネーム・ジプシー改めノーネーム。つまり、彼女はすべての「虐げられた名もなき人々」から、「ありとあらゆる名もなき人々」を代表することを決心した。最初のアナウンスから3年。彼女はマイクを通して大勢に語りかけようとはしない。タイトルが示す通り、電話の受話器を片手にひとりひとりに語りかける。小さな声で。ソウルとジャズ、ドゥワップ、ヒップホップをさりげなく横断するトラックはいかにもシカゴ北部〈セイヴ・マネー〉周辺。驚きはない。だが勿論ウェルメイドなDIY。注目すべきは彼女のリリック、トピック、ナレーターの視点、そして、新緑の葉っぱの上を跳ねるいくつもの光る雨粒のようなフロウだ。ポップ産業のきらびやかさやいかがわしさやとは無縁な場所から、彼女はひとりの生活者として世の中と自分自身を厳しくみつめ、それを容赦ない鋭利な言葉に変換する。だが、その言葉を空気の振動に変える時は優しさと慈愛の心を忘れない。淡いブルーズも。ビヨンセのように強くなくてもいい。ヒップでもクールでもなくてもいい。叫ばなくてもいい。ただ故郷の街シカゴで、日常のリズムで、だが「自分だけのフロウ」で、静かにしっかりと呟きさえすればいい。その声はネットを介し、海を越え、この武蔵野の街までダイレクトに届き、小さな勇気に変換された。図書館に本を返しに行こう。また新しい本を借りよう。本や音楽、映画を通して、すべての名もなき人々は繋がっている。週末には『ローグ・ワン』でも観に行こう。物語の主人公はいつだって名もなき人々だ。(田中宗一郎)

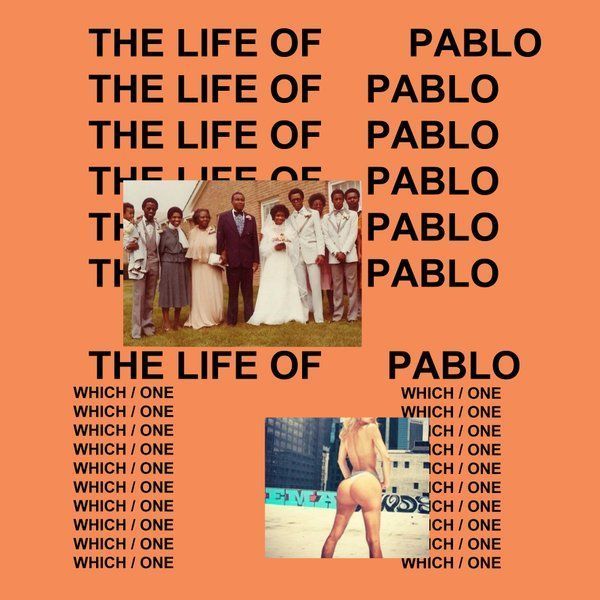

カニエ・ウェストはとうとう気が狂ってしまったのか? 今年11月に彼がした発言、彼の身に起こった出来事を思えば、そう思う人がいたって何もおかしくない。しかし、彼自身“フィードバック”で、こうも言っている。「狂ってない天才の名前を一つでも挙げてみろよ」。そう、天才とは、他者には理解できないほどのヴィジョンを抱き、その完遂のためには人に嫌われることや周囲を傷つけることすら厭わない狂人でもあるのだ。全キャリアを通して彼は、人間性の面では傲慢で独善的な顔を見せながらも、アーティストとしては真の天才であり続けてきた。芸術性と革新、悪と富を象徴する、画家ピカソと麻薬王エスコバル。それに、迫害者の立場から回心し新約聖書の数篇を著したキリスト教の使徒パウロという、3人のパブロの生涯を自分と重ね合わせた本作は、清濁併せ呑む人生を送ってきた男の「聖」と「俗」両方が刻まれた、イーザスにまつわる聖書のようでもある。ゴスペルで始まり、彼が過去に成し遂げてきたあらゆる革新が顔を覗かせる雑多で混沌としたサウンド。神へ捧げる信仰からテイラー・スウィフトへの挑発的な言動までが綴られた、貴賤の入り混じる言葉。そして、発表後にも内容を更新し続けるという、常軌を逸する所業。ここには、現代に比する者のない天才/狂人の過去・現在・未来、その全てが詰まっている。(青山晃大)

誰もが単純化された構図の上で仮想敵を作り、恐れ、排除することで自らの安心を担保しようとする世の中で、チャンス・ザ・ラッパーだけは絶対に誰にも敵意を向けなかった。亡くなった友人に追悼を捧げたとしても、決して警察やギャングを糾弾することはないし、トランプのような分かりやすいアイコンに全ての責任をなすりつけたりもしない。それは結局、亀裂を深めるだけだから。代わりに、彼は日々の暮らしの中に息づく大小様々な喜びを音楽に込め、人生の素晴らしさを分かち合うために努めてアクチュアルに行動する。〈セイヴ・マネー〉を中心とする地元の仲間に、カニエ、リル・ウェインといった先達、次代を担うドラムやリル・ヨッティ、イスラム教徒として知られるジェイ・エレクトロニカ。デジタル・クワイアの最先端をいくフランシス・アンド・ザ・ライツ、混乱の時を見事に乗り越え返り咲いたジャスティン・ビーバーら、白人の才能。ここに集結した、多種多様な「今」を代表する顔触れの声にも耳を傾けて欲しい。彼らの知恵と力を借りながら、チャノは人種、宗教、階層等の間に走る亀裂を軽妙洒脱に飛び越えていく。愛娘の誕生は、彼の人生観を大きく変えた。彼が現れてから、シカゴを巡る状況は確実に変わった。最初はちっぽけな変化や願いでも、信じて行動すれば周りに伝導し、やがては大きな変化へと繋がっていく。最後に繰り返される、「祝福の準備はできてるか?奇跡を起こす用意はいいか?」――今、こんなにもポジティヴで肯定的な言葉を、ただの綺麗事ではなく現実のものとして歌える人が他にいるだろうか?(青山晃大)

2016年の今、女性として生きるとはどういうことか? アフリカン・アメリカンであるということは? 夫婦とは、そして家族とは? 本アルバムには、それらの問題に対して苦悩し、もがきつつも、自ら答えを提示しようとするビヨンセの姿が映し出される。「酸っぱいレモンを与えられても、自分で砂糖を加えて甘いレモネードにすればいい」と歌った本作で、彼女は目の前に降り注ぐ試練や困難を乗り越え、立ち上がることを選ぶ。「さあレイディース、隊列を組むよ!」と呼びかけた“フォーメーション”や、「あんな男、中指突き立てて別れてやる!」と宣言する“ソーリー”、ジェイムス・ブレイクが全編を歌い、MVには警官に撃たれて命を落としたマイク・ブラウンらの母親たちも出演する“フォワード”、夫であるジェイZ、愛娘のブルー・アイヴィーらのプライヴェートな映像とともに綴る“オール・ナイト”、そしてケンドリック・ラマーと自由への逃亡を呼びかける“フリーダム”など、ビヨンセ渾身のメッセージが詰まったヴィジュアル・アルバムに仕上がっている。離婚騒動や歌詞に登場する「ベッキー」騒動といったゴシップ面でも話題になったが、何よりも語られるべきなのは、ビヨンセの繊細な表現と大胆な言葉使い、革新的なサウンド、瞬きする間もないほどの映像美、そして一人の女性の生き様を通して見えてくる、世界に山積する問題の数々……それらは特別なものではなく、非常に普遍的なものだ。全ての女性、アフリカン・アメリカン、いや、肌の色や性別や世代といったあらゆる違いを超え、2016年を生きるすべての人々を鼓舞する至高のマスターピース。(渡辺志保)

4年前の『チャンネル・オレンジ』での世界的ブレイクとグラミー2冠、及び自身のセクシャリティの告白を経て、SNS上における今年最大の期待と注目の中で発動したフランク・オーシャンの「次のアクション」。それは、ヴィジュアル・アルバム『エンドレス』のシェアと、その翌日の本作『ブロンド』のシェア、及びポップアップ・ショップでフリー・マグに封入してのフィジカル配布というかたちでムーヴメントを巻き起こすこととなった。その後、それらのビートが極力排除された内省的な二つの作品を前にして途方に暮れている我々のもとには、『エンドレス』がメジャーとの契約下における最後の作品であったこと、来年のグラミーのノミネーション拒否などのニュースが届けられた。4年前に傷つきながら自分を曝け出した彼は今、この露出狂たちの時代に逆らうように、神秘主義の向こう側に雲隠れしてしまったようにも見える。読み解かれるべき記号と暗喩に満ちた本作『ブロンド』が向かっていったのは、「これは俺の人生じゃない」という認識、そしてエリオット・スミスを引用しての「これは俺からの虫のいいお別れだ」という言葉だ。かつてオッド・フューチャーの一味に加わった理由を訊かれた時の彼の発言を思い出す。「あいつらはどうしようもなく自己中心的で、誰も尊敬してなかった。その姿勢を俺は尊敬した」。ポストパンク/ニューウェーブの意匠が全編に散りばめられた本作は、音楽家たちの「DIYの時代」が本当の意味でここから始まった狼煙として、永遠にポップ・ミュージック史に刻まれるだろう。(宇野維正)

2016年はヒット・チャートを賑わせるポップ・ミュージックこそが時代の最先端であり、そこではジャンルや国境や時代や肌の色を超えた刺激的なクロスオーヴァーが巻き起こっていた。あらゆるジャンルのタグ付けが意味を成さないような、新しいポップ音楽の形が生まれつつある。そんな予感があった。そして、そんなエキサイティングな一年を何よりも象徴しているのが『ブロンド』だ。その理由は、本作にビヨンセやケンドリック・ラマーやジョニー・グリーンウッドやジェイムス・ブレイクや元ヴァンパイア・ウィークエンドのロスタムといった多種多様なビッグ・ネームが参加し、当たり前のようにストリーミングのみで全米チャート1位を取ったから――だけではない。このアルバムの最大の特徴は、ビートの存在感が極端に希薄なこと。全17曲中9曲では、ドラムが全く入ってすらいない。これまで彼の音楽はR&Bと呼ばれてきたが、少なくともここには「リズム」がなくて「ブルーズ」しかない――手で顔を覆ってうつむくフランク・オーシャンのジャケット写真が示唆するように、このアルバムの通奏低音は甘美な憂鬱、つまりブルーズだ。しかし、その「ブルーズ」はあらゆるものと繋がっている。あっと驚くような形で。ビートルズとも、現代音楽とも、エリオット・スミスとも、KOHHとも、インディ音楽とも、スティーヴィー・ワンダーとも、アンビエントとも。極限まで去勢されたドラム・ビート。隙間だらけで、スカスカの音圧。どこまでもミニマルなサウンドスケープ。だが、よく耳をそばだててみると、そこには様々な角度から無数の文脈が入り組んでいるのがわかるだろう。この空っぽのようでいて豊潤な音楽は、果たしてR&Bで無いなら何なのだろうか? 私たちはまだその名前を知らない。(小林祥晴)

2016年 年間ベスト・アルバム

扉ページ