一枚のアルバムというよりも一つの結論といった方がいい作品だ。なぜならワンオートリックス・ポイント・ネヴァーがこれまでやってきたことは、優れた一アーティストによる先鋭的なアートの追究というよりも、2000年代以降のアンダーグラウンド・カルチャーの「性癖」のようなものを純度高く可視化(可聴化?)して突きつけ、それっていったいなんなのかを意識のテーブルに上げるための一種のプロジェクトのようなものだったからだ。そして、このアルバムはその結論として位置づけることができる。

「2000年代以降のアンダーグラウンド・カルチャーの一種の性癖のようなもの」とは、都市/郊外の風景に充満するトラッシュ感、病のようなノスタルジー、エレクトロニックなノイズにこそ親密さを感じる感性、あらゆる意味をシールのように当たり前に剥がすこと、逆に意味のないものに感情移入するゲーム感覚、ホラーに対する盲目的な信頼感……などである。2000年代以降のさまざまなアーティストはそれぞれの表現の中で、断片的にではあるがこれらの「性癖」を晒している。そんな中、OPNは極めて意識的にそうした感覚をオブジェのように楽曲化し、提示してきた。なんとなく今の感覚、なんとなくアンダーグラウンドな世界観、といったものを対象化しようという姿勢がどの楽曲からも感じられた。サンプリングとシンセの組み合わせはそうした対象化作業のための最適な絵筆であった。

さて、今作『アール・プラス・セヴン』は、これまでの彼の作品とは大きく違う。サンプリングが減り、固有のクセを持つシンセの音に頼らず、サウンドが洗練されてメロディが溢れるようになった。息を呑むほどの美しさと、その背後にあるアートの意志のようなもの(うまく言えない)、それだけで出来ているようなアルバムだ。これまでOPNが残してきた道しるべを辿ってきたらこの場所だった―――そういう到達感のある作品だ。解放感とも勝利感とも言えるような言いがたいような、それはそれは素敵な気分になれる。

もちろんポップス的なメロディはここには一切ない。だが、このアルバムはメロディのアルバムだ。今の時代に漂う気分、感覚、病―――つまり「時代の性癖」のようなもの―――を一つひとつ対象化したその先でダニエル・ロパティンが見つけた、彼の、我々の、今の、メロディがこのアルバムの全編で鳴っている。結論はメロディだったのだ。アンダーグラウンドの感性がアートとして昇華され、その魂がメロディとして普遍化された、果実のような素晴らしいアルバムだ。

ブルックリンを拠点とするワンオートリックス・ポイント・ネヴァー(以下、OPN)ことダニエル・ロパティンは、現在のアメリカを代表する実験音楽製作者の一人である。彼の活動は、今では多岐に渡っている。ティム・ヘッカーやスラヴァといった気鋭のエレクトロニック・アーティストや、R&B隆盛の機運と見事にリンクした作品を今年上梓したオート・ヌ・ヴらを輩出したレーベル〈ソフトウェア〉の主宰。タイガーシティのジョエル・フォードと組み、シンセ・ポップへの憧憬を形にしたフォード&ロパティン名義での活動。今年の話題で言えば、ソフィア・コッポラの監督映画『ブリング・リング』のスコアをブライアン・レイツェルと共に手掛け、映画音楽業界にも進出を果たしている。彼は今、精力的な活動を通じて、アンダーグラウンドのカリスマから、より広い世界へと希求する存在になりつつある。

そんな彼の最新作『アール・プラス・セヴン』は、名門〈ワープ〉に移籍後、初のリリース作品となっている。とは言え、彼がOPN名義で作り出す音楽の根幹は、以前とさほど変わってはいない。重く荘厳なドローン・ノイズに、レトロな懐かしみを感じさせるメロディアスなシンセ・サウンド、酩酊感のあるヴォーカル・サンプリングの巧みなカットアップ等が乗る本作は、まさしくOPNならではのサウンド・テクスチャーだと言っていい。もちろん、その中にも細やかな変化はある。最たる特徴は、これまでは不穏な空気を醸し出していたノイズが、時として宗教的な感覚さえも想起させるほどの美しい旋律とハーモニーへと取って代わっていることだ。前作『レプリカ』が、純真無垢な心と屈託のない悪意が同居した、子供~少年の頭の中のような作品だったとすれば、本作は善悪の別や美への意識を学んで、成熟の道を歩み始めた青年期を思わせる一枚と言えるかもしれない。いずれにせよ、あらゆる点において、本作がOPNにとってのターニング・ポイントに位置づけられる作品なのは間違いない。

チルウェイヴ然りEDM然り、インターネットを通じて世界が繋がり、情報の加速化が止まらない現代において、音楽は早々に同質のモノと関連付けられ、名づけられ、消費されていく運命を辿りがちだ。もちろん、そこから生まれる新しい刺激やムーヴメントは数多くあるし、若者たちは今ならではの音楽の楽しみ方を自然と選び取っているのだから、単純に時代を嘆くつもりはない。しかし、そんな現在において、明確なフォロワーも追随するシーンもなく、未だ名づけられることのない個の音楽をクリエイトし続けるOPNのような存在がアンダーグラウンドを超えた耳目を集めつつある事実にも、今を象徴する重要な意味があると思う。

前作『レプリカ』のランダムな手触りと比べると、本作の印象は整然という言葉もふさわしいかもしれない。

コラージュ/ミュージック・コンクレートを多用しデジタル・プロセシングされた手法は共通しているが、TVCMのサンプリングという素材選びからもジャンクな装いを帯びた前作に対し、“アメリカンズ”で響くオルガンの荘厳な音色やソフトウェアを駆使したスムースなシークエンス、シンセ処理されたヴォイス・チョップにもリズミックな趣向が窺える本作は、語弊があるがこれまで以上に音楽作品然としている。実際、本作はデモ段階からポップ・ソングの制作が意識されていたようで、たとえば即興を主体とした昨年のティム・ヘッカーとの共作とは異なり、メロディやストラクチャーを重視した今回の作業をロパティンがソングライターのそれに準えているというのも頷ける。『レプリカ』がジョン・オズワルドなら本作はストック、ハウゼン&ウォークマン、といったら過ぎるが、それほど洗練を感じさせるし、何より耳愉しい。

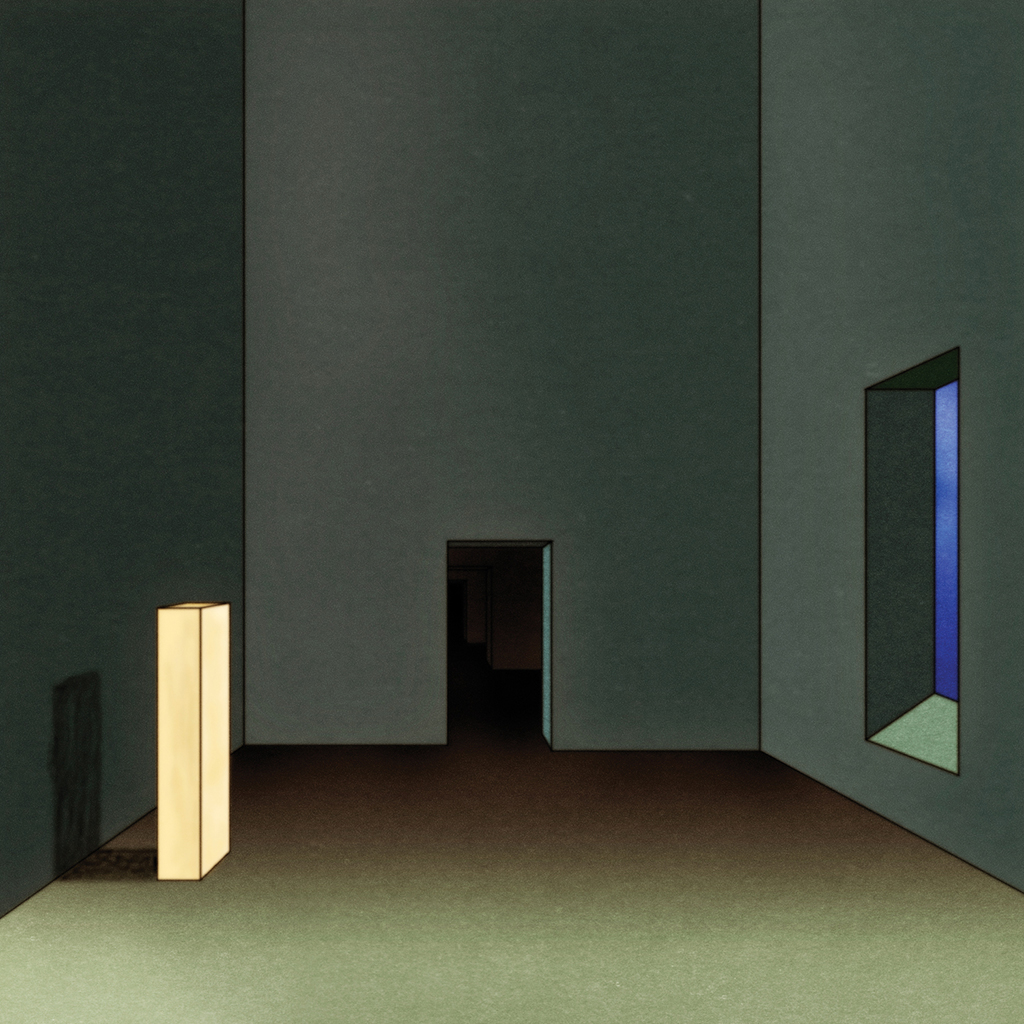

それにしても、ロパティンが本作にあたって描いた「音楽のオブジェで飾られた部屋」というイメージが興味を引く。さらに、疑似オーケストラや室内楽を構想していたという発言が、否応にもエリック・サティの「家具の音楽」を連想させたのは言うまでもない。

もっとも、その影響を公言するコ・ラ、ずばり“ファニチャー・ミュージック”という曲を最新作に収めたリーヌ・ヘルに対して、サティへのロパティンの態度はあくまで想像の域を出ない。音楽=オブジェという発想はサティに遡るものだが、OPNは“存在しないかのような”“意識的に聴かれない”ことを意図した音楽では勿論ない。しかしながら、コラージュ/ミュージック・コンクレートが織りなすレイヤーもまた重奏、アンサンブルの一形態であるといえ、併せて「家具の音楽」のコンセプトの延長線上にアンビエント・ミュージックが発祥した側面を踏まえれば、ドローンやニュー・エイジが顕在化した昨今のUSアンダーグラウンドを背景にOPNが浮上した必然性も見えてくるのではないだろうか。それこそ、今やイーノとレーベル・メイトであるという事実は何かの巡り合わせとしか思えず、たとえば“インサイド・ワールド”などまるで、“2/1”(『ミュージック・フォー・エアポーツ』)のサイ・ファイ・ヴァージョンを聴いているかのようだ。

余談を付け加えれば、「部屋」というイメージはじつに示唆的である。ざっくりと言ってチルウェイヴ以降、ウィッチ・ハウスやクラウド・ラップ、ヴェイパー・ウェイヴやChill N B然り、インディ/USアンダーグラウンドから登場し個性を示した才能の多くは「ベッドルーム」を現場にその創造力を開花させてきた。ロパティンもそのひとりに挙げられるが、しかし、本作の「部屋」のイメージはそうした密室めいた箱庭的なそれとは異なるようだ。本作のアートワークの原案となったジョルジュ・シュヴィツゲベルによるアニメーション『フランケンシュタインの恍惚』では、RPGのように部屋から部屋への移動を絶え間なく繰り返す様子が描かれている。すると、やがて室内の物体(オブジェ)が動き出し、姿かたちを変え、反復の中に差異や変容が立ち現れる――そのモーショナルな感覚は象徴的に思え、本作をめぐるロパティンのありようをも映し出しているようで興味深い。