2012年屈指の名盤だった『たからじま』を凌駕する傑作。そう断言出来る。一年余りでここまで成長することが出来るのかと耳を疑うほど、何から何まで桁違い。デビュー作『はしけ』から『たからじま』への飛躍も成長期の真っ只中にあるバンドの無尽蔵な勢いが感じられたが、『AFTER HOURS』で見せたステップアップの飛距離は確実にそれ以上だ。音作りも全体のムードもこれまでと大きく異なるので、最初は戸惑いと驚きが先に立つかもしれない。だが、徐々に理解が追いついてくると、静かな興奮が体を駆け抜けていく。そう、『AFTER HOURS』は二作目、三作目以降のバンドが生み出した傑作特有の――つまり、勢い任せのデビュー作で手にしたビギナーズ・ラックではなく、成長の末にひとつの高みへと辿り着いたという実感がもたらす――カタルティックな聴覚体験を約束してくれる。

一曲目の“FENCE”はかろうじて『たからじま』までのひしゃげたグルーヴを残しているが、それ以降のトラックはどれも美しく洗練されている。勿論いい意味で。抑制の効いたギター・ストロークに、16のリズムで力強く駆け抜けるドラム・ビート、そしてメロウなバラードにおいても的確な音選びでグルーヴを司るベースライン。アズテック・カメラやオレンジ・ジュースをヒントにして辿り着いたという彼らの新しいサウンドは、どこまでも軽やかでロマンティック、そのうえ、さりげなくファンキーだ。もう無駄に荒々しい勢いに頼る必要はない。

目覚ましい成長を遂げたのは4人のアンサンブルだけではない。リリックも同等か、もしかしたらそれ以上の飛躍を果たしている。今の時代に生きる若者達の生活実感を、ゆるやかな肯定性と幾分かのシニシズムをない交ぜにして描いているという意味では、これまでと大きな変化はないだろう。しかし、「物語」を意識することで具体性を増した言葉選びと、「(シャムキャッツ4人を代表していると思わせるような)僕ら」の視点を必ずしも採用するわけではなく、様々な登場人物を曲ごとに配置して歌ってみせたことによって、適度な客観性とそれ故の伝わりやすさを獲得した。これは大きい。

そして『AFTER HOURS』というアルバム・タイトル。ここにはいろいろな意味が込められているだろうが、インタヴューでの発言から推測するに、「震災以後」という捉え方も可能であるはずだ。実際、本作に収められた10の物語は、震災によって失われてしまったもの、あるいは今になって思い起こされるかけがえのない思い出を刻印しておこうというアイディアが出発点だったと夏目は語っている。だが、その手の喪失感を表現するにあたって、過剰にドラマティックで情緒的になってしまうという罠には陥っていない。やはりここでも夏目は「物語」の力を借りて、あくまでさりげなく、「(いずれ失われてしまう)今この瞬間の儚い輝き」を描き出すことに成功している。本当に見事。これは2011年や2012年には記憶が生々し過ぎて難しかった表現だろうし、その意味では、まさに2014年的だ。

言うまでもなく、『たからじま』の素晴らしさは今も色褪せない。だが、表現者として何を伝えたくて、そのためには何が必要なのかというところまで意識が徹底され、試行錯誤の末に適切な言葉とサウンドを手にしてみせた『AFTER HOURS』は、やはり格別な作品だと言える。『たからじま』の時点で彼らがそれを凌駕する傑作をものにする予感は十分にあったが、実際はこちらの想像を超えてくるレベルでそれを達成したことには驚きを禁じ得ない。おそらく、今後も彼らの代表作のひとつとして語り継がれていくことになるだろう、ひとつの大きな到達点。

アルバムのオープニングを飾る“FENCE”を聴いて、「抱きしめたい!」と思ってしまったのは僕だけではないはずだ。というのも、この曲の歌詞がはっぴいえんどのアルバム『風街ろまん』の1曲目、“抱きしめたい”へのオマージュになっているからなのだが、“抱きしめたい”といえばもちろん、元祖「ファビュラス・フォー」ことビートルズのヒット曲の名前でもあるわけで、彼らが本作をビートルズとはっぴいえんどのアルバムの隣に置きたいと語っているのも、決して大言壮語ではないだろう。

それにしても、3月19日にリリースされる本作は、菜の花が香り、春の嵐が吹き荒れ、タモリがお昼にはしゃぐのをやめようとしているこの季節に、なんてふさわしいのだろう。もしかしたら僕が厚いコートを脱ごうという気持ちになったのは、ここ最近の陽気ではなくて、シャムキャッツのこのアルバムを聴いたせいなのかもしれない。ある人は卒業式を迎え、ある人はここじゃないところへ引っ越して新しい生活を迎える、そんな出会いと別れの予感が、このアルバムにはたくさん詰まっているのだ。

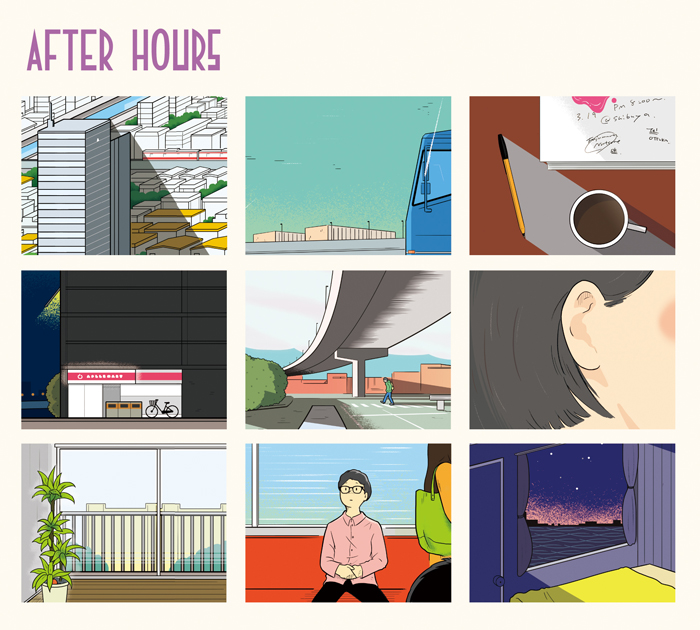

メンバーの夏目知幸本人がディレクションを手掛けたというジャケットのアートワークからして、リアル・エステイトの新作『アトラス』との不思議なリンクを感じずにはいられない本作だが、中でも“SUNDAY”は、そのリアル・エステイトの“トーキング・バックワーズ”を思わせるクリーン・トーンのギターが耳に残る、完璧なネオ・アコースティック・ポップ。これまでの彼らは巧みな言葉遊びや語呂合わせの中に本心を隠していた印象があるのだが、そういった照れが全く感じられないという点で、この曲は新境地だと言えるかもしれない。それはギタリストの菅原慎一が書いた“TSUBAME NOTE”も同じことで、「旅に出るにも/誰かしらにブーイングを浴びないと/僕たちは何者にもなれない」という歌詞は、自分たちの音楽への批判も厭わないという、静かな決意表明のようだ。

“SUNDAY”といえば、真心ブラザーズの曲にフィッシュマンズのリズム隊が参加した“日曜日”という曲があるのだが、キャッチーなメロディといい、“MODELS”や“LAY DOWN”といった曲に顕著なよく動き回るベースラインといい、このアルバムの持つ雰囲気は、フィッシュマンズが4人時代にリリースしたアルバム『オレンジ』とよく似ている。それはドラマーの藤村頼正がフェイヴァリットに挙げていたビートルズの『リヴォルヴァー』のように、フィッシュマンズにとっての転換期にあたるアルバムなのだが、シャムキャッツはこれから、一体どんな場所へ僕らを連れていってくれるのだろうか。

そういえば、ビートルズの“抱きしめたい”の原題は“I Want To Hold Your Hand”で、直訳すると“手を繋ぎたい”だった。“抱きしめたい”ではなくて“手を繋ぎたい”。そんなささやかで前向きな気持ちのほうが、このアルバムには似合っているのかもしれない。

『C86』がリイシューされるというニュースを目にしたのは、これを書いている数日前のことだった。『C86』とは、1986年に『NME』が当時のイギリスの気鋭インディ・バンドを集めて編纂したカセット・テープのコンピレーション盤で、20周年の2006年にはCD化と併せて記念イヴェントがロンドンで開催されたことも記憶に新しい。なので、このタイミングであらためてリイシューされることを不思議に思ったのだけど、一方、同作品の存在が、近年にかけて度々クローズアップされてきたことも事実だ。パステルズやショップ・アシスタンツ、ウェディング・プレゼント等の収録バンドに象徴された音楽的な傾向から、いわゆるネオアコやトゥイー・ポップ、アノラック系のサウンドを指す俗称として浸透した“C86”というタームは、2000年代の終わり頃からアメリカのインディ・シーンを中心に再浮上の兆しを見せていた。コーズ・コモーション!やペインズ・オブ・ビーイング・ピュア・アット・ハートといったバンドが俎上に載せられ、また、彼らが活動拠点を置いた〈スランバーランド〉や〈イン・ザ・レッド〉のDIYなイメージは、それこそ80年代の〈サラ〉や〈ポストカード〉を思い起こさせるものだった。

その『C86』に先駆けて『NME』が編纂した『C81』に参加し、件の記念イヴェントにも出演したアズテック・カメラのロディ・フレイム。そんなフレイムが、『NME』のペットが集まるような“インディ・ゲットー”から抜け出したかった、と後年インタヴューで回想したのが、いわばUKポスト・パンクとスミスを繋いだ初期の作風から、ブルー・アイド・ソウル的な嗜好を深めていく足掛かりを築いた1984年の2ndアルバム『ナイフ』のタイミングだった。

本誌のインタヴューでシャムキャッツのメンバーは、最新作『AFTER HOURS』の着想のイメージついて「ネオアコとヒップホップの融合」と語っている。そこで彼らが音楽的な参照点のひとつとして名前を挙げていたのがアズテック・カメラだった。具体的にどの作品を彼らが聴き返していたのか知らない。ただ、アズテック・カメラがUKインディの文脈と距離を置いていく前述の過程において、フレイムもまたジョージ・クリントンやアニタ・ベイカーといったファンク/R&Bに傾倒していたというエピソードは、本作の背景に補助線を与えてくれるかもしれない。

もっとも、ネオアコというジャンル自体が多様な参照点を含んだオフ・ホワイトな音楽なわけで、シャムキャッツもまた雑多なバンドであることは、ザ・ダイナマイツ風ガレージ・サイケがハイライフ的な揺らぎも刻む“アメリカ”は言うに及ばず、“本当の人”や“No.5”においてさえもスワンピーな黒さをグルーヴが滲ませていた通りである。「ひとつの曲に対して、自分たちの知ってる3~4バンドをミックスしたモンスターみたいなものを仮定して、それを目指していくって感じかな」と『たからじま』リリース時のインタヴューで夏目知幸は語っていたが、なるほど、確かにシャムキャッツは、一見オーソドックスなギター・バンドの佇まいとは裏腹に、そのサウンドからは4人がシェアするルーツやリスナー体験、あるいは同時代性のようなものは見えづらい。また、それを直ちに窺わせたり詮索させることに敏感なバンドなのだろう。だから尚更、本作にあたり彼らが、青写真やコンセプトとしたところを具体的に、かつ簡潔に明言したことに驚いた。と同時に、それは彼らが、『たからじま』で築いた現在地と、そこから見据えた参照点を結び合わせることで、自分たちのサウンドを新たに輪郭づけようと試みたプロセスを想像させた。

音色の幅やリズムのヴァリエーションを広げながら、その上でいかに言葉を滑らかにのせていくか。出発点は明確に、ただし入口はゆるく、目的地への距離も大きくとることで、演奏の自由度やソングライティングの伸び代を最大限に活かす方向でレコーディングは進められた、ということなのかもしれない。たとえば“TSUBAME NOTE”のストリングスが飾るフォーキーなバラッドは、前述の『ナイフ』の中でもむしろ初期のアズカメの名残を留めた“ザ・バース・オブ・ザ・トゥルー”を連想させたりもしたが、しかし、固有名詞はあくまで参照点であり、ロール・モデルではない。アルバムは、落ち着き払ったオフ・ビート“FENCE”で始まる冒頭の3曲の流れがとくに素晴らしいが、まさに作品の方向性をリードする出来過ぎたイントロダクションだった“MODELS”に対して、個人的に愛着を抱かせるのは“FOOO”の方だろうか。『たからじま』の性急で粗削りな部分が顔を覗かせながら、けれどアンサンブルは崩れることなく、リズム・ギターとドラムが手綱を握り緩急巧みにロールし続ける2分36秒は、いわば“なんだかやれそう”から本作に導線を引く影のリード・トラックとして挙げたい。あるいは、“SUNDAY”のギタポ・テイストな甘い清涼感は、それこそアイレス・イン・ガザとかと一緒に〈チェリー・レッド〉のカタログに並べられても違和感がなさそう?だ。それとも、“LAY DOWN”や“MALUS”の空間を埋めるドリーミーなシンセに、冒頭の「C86リヴァイヴァル」の末席に連ねたリアル・エステイト、正確にはそのギタリストのマット・モンデナイルによるダックテイルズにも通じる感覚を指摘することは、さすがにこじつけくさいか。

ところで、スコットランドの若者たちが始めたアズテック・カメラは、その後、キャリアを通じて夥しいメンバー・チェンジを重ねるなかで、音楽性とともにフレイムの歌う内容も、思春期を卒業するようにパーソナルなテーマから普遍的な愛を扱うようなものへと変化を見せていった。そして、夏目知幸は本作で、時に三人称や架空のキャラクターを操りながら、新たな「語り」を試みているという。アルバムに先駆けて弾き語りで聴く機会があり、不意に染みたタイトル曲の“AFTER HOURS”も、けれど夏目知幸のあの声で歌われると、すべてが本当の景色としてしか思えてこなくなるのだけど、本当はどうなんだろう。