山積する社会問題を結局なにも解決できなかった……いや、それどころか、取り返しのつかない気候変動からいまだに目をそらし続ける大人たちに対して、Z世代が不信感を爆発させた2019年。現代の若者たちが抱える不安と怒りの代弁者となったのが、ビリー・アイリッシュとグレタ・トゥーンベリだった。そんなビリーの1stアルバムにして、彼女を時代の寵児に押し上げたのが本作。リリックの大半は10代の(すなわちビリー自身の)憂鬱と恐怖がモチーフで、そこには安直な希望や救いなど一切存在しない。それ故にビリーの物哀しげなウィスパー・ヴォイスは同世代にとって唯一のリアルとなりえたし、ヘッドフォン/イヤフォンでの視聴に最適化した密室的なサウンド・デザインもまた、彼女とリスナーの関係性をより強固にさせた。そして兄フィネアス・オコネルと共に築き上げた彼女の音楽性は、ジャンル間の壁がすでに崩壊した2020年代における最初の指針となるだろう。そう、2020年代は「ビリー・アイリッシュ以降」の時代として幕を開けることになった。それは彼女に共鳴するデジタル・ネイティヴ世代が牽引する時代の始まりでもあり、恐らくその先には2010年代とはまったく異なるポップ・カルチャーが生まれるだろう。2019年に本作が巻き起こしたセンセーションは、すべての始まりに過ぎない。(渡辺裕也)

listen: Spotify

アルバム最後の曲“エルサレム、ニューヨーク、ベルリン”で、エズラ・クーニグはこう歌う。「再燃させてはならない/すべての人の心に脈打っている/大量虐殺に駆り立てるあの感情」と。だが、人類の歴史上、戦争がなくなったことは一度もない。怒りと憎しみに掻き立てられ、人々は延々と争いを繰り返している。もちろんエズラもそれはわかっているに違いない。なにしろ“ディス・ライフ”は、「人々が忘れたころに苦しみの雨が降り注ぐ」という歌なのだから。実際、本作のベースにあるのは、そんな極めて重たい認識だ。だが、ここに暗澹とした空気は漂っていない。全体的なムードは、薄っすらとメランコリックでありながらも、むしろチアフルでポジティヴ。それは、エズラ自身が言うように、『ファーザー・オブ・ザ・ブライド』が「“それでも人生は進む”というレコード」だからだろう。これからも「分断と対立の時代」は何度も繰り返される。その中でわたしたちは如何に前を向いていけるのか?――このアルバムのフォーカスはそこに置かれているはずだ。だからこそ本作は、アフロ・ポップやフラメンコだけではなく、東海岸リベラルの彼らとは対極だと思われているカントリー・ミュージック――つまり保守層が好む音楽までも意識的に取り入れ、「反対側」への想像力を働かせている。基本的に彼らが前を向くために試みているのは、対立ではなく融和の姿勢を諦めずに打ち出すこと。アルバムのモチーフが「結婚」というのも、ひとつにはそういうことだろう。ただ、冒頭の“ホールド・ミー・ナウ”で歌っているように、結婚という異なるバックグラウンドを持つ者同士の美しき融和の裏側には、理不尽と分かりつつも愛娘を奪われる怒りを抑えきれない「花嫁の父親」がいることも、彼らはわかっているのだ。(小林祥晴)

listen: Spotify

前作で、アーシーかつ幻想的な70’sサウンドを背景にビブラートをきかせて歌っていたナタリー・メーリングは、『タイタニック・ライジング』でより力強いメロディと夢幻のアレンジメントを味方につけている。とはいえこのレコードを聞いて思い出すのは、やはりジョージ・ハリスンであり、キャロル・キングであり、カーペンターズと在りし日の〈A&M〉サウンドであり……つまり、レトロな趣味ではある。彼女の音楽からは、デカダンなにおいさえする。しかし、重度の映画オタクでもある彼女のセンスが情景描写的で、なおかつ空想的なアレンジメント(共同プロデューサーである、フォクシジェンのジョナサン・ラドーの助けによるところも大きいだろう)と結びついたときに、静かに散らされた火花の、うつくしいきらめきがここにはある。その一方で、(氷山との衝突で沈んだ)タイタニック号が浮かび上がるというタイトルと、(海面上昇を示唆する)部屋ごと水中に沈み込んだメーリングがこちらを見つめるカヴァー・アートは、『タイタニック・ライジング』の制作に直接的な影響を及ぼしたという気候変動問題の議論とは、まったく無関係ではない。「わたしたちは沈みゆく文明の一員。そして、再び打撃を受けるのは、自然災害に対応するインフラを持たない第三世界の人々にほかなりません」。「沈まぬ船」と讃えられた「タイタニック号」を、盲信されてきた文明や科学技術の象徴としてメーリングは歌っているのだ。「泣かないで、生きるには荒んだ時代だけれど」(“ワイルド・タイム”)。ワイズ・ブラッドが『タイタニック・ライジング』で証明しているのは、(ラナ・デル・レイの歌のように)目の前の現実を直視しながらふけるノスタルジーが、あるときには力にもなりうる、ということである。(天野龍太郎)

listen: Spotify

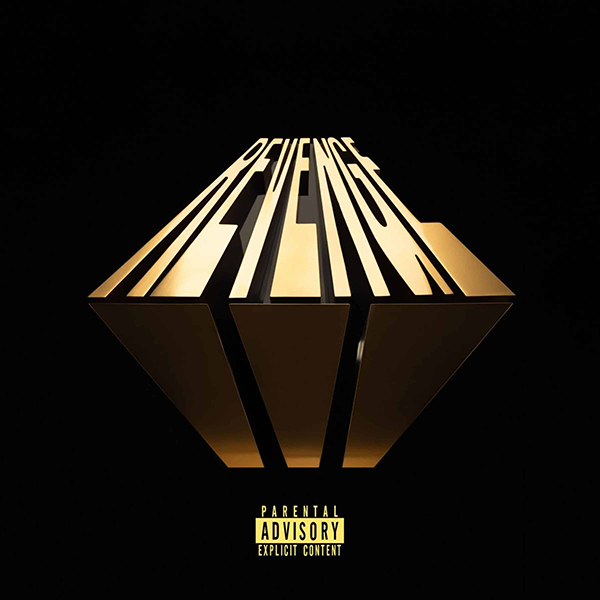

レーベル〈ドリームヴィル〉の4年振りのコンピレーション、まずは主宰するJ・コールがソーシャル・メディアで参加アーティストをレコーディング・セッションへ招待するという意のポストをして始まった。結果的に100人を超えるラッパー/プロデューサーによって、10日間に渡る、J・コール曰く一時的な「コミュニティ」が作られるようにレコーディングが行われたという。「コミュニティ」とは、いわゆる有名なアーティストだけが参加したのではないゆえ、新人の発掘・起用も狙いの一つ。ヴォーカル・テクニックとしてのラップではなく、コミュニティから立ち上がってきたヒップホップの背景と精神を知り尽くしたJ・コールならでは(人によってはややウザいかも知れぬ)。例えば、ケンドリック・ラマーがクレジット無しで参加した、J・コール、ルーテ、そして2019年のMVP(?!)ダベイビーによる“アンダー・ザ・サン”。ブラック・コミュニティを振り返るという側面と、古臭くも響くはずのソウル・サンプルで始まる三者三様のラップは、いかにこの言葉とビートだけの音楽が合衆国の日々の暮らしに、笑いや社会意識も含め密接に存在しているか覗き知れる。アルバムとして一貫した主題の不在の替わりにサウンドの歴史への目線とリリックの縦横無尽さは、2010年代の終わりに登場するに相応しい、未来に振り返る価値あるアルバムだと私は記しておきたい。(荏開津広)

listen: Spotify

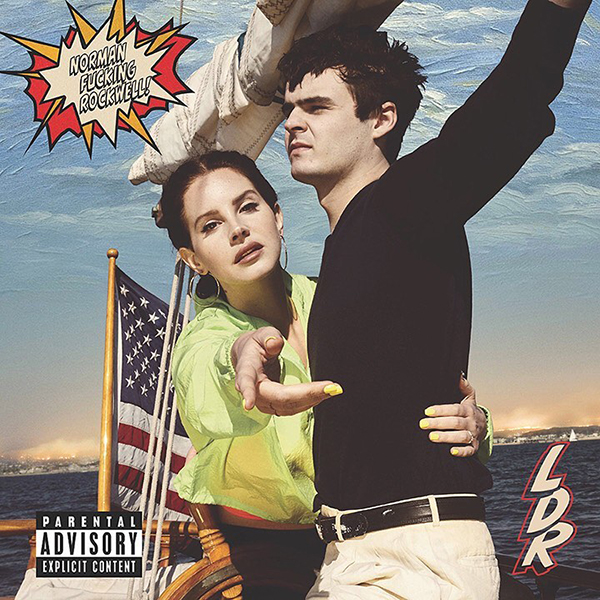

ヒップホップ世代のシンガーソングライターとして、いくつもの過去からのリファレンスを組み合わせ、今日的にアップデートさせてきたラナ・デル・レイの変化は、ほぼそのままこの10年間の変化と符号する。出世作『ボーン・トゥ・ダイ』以来、彼女のリリックに支配的な、あからさまな自殺願望やカート・コバーンに対する強迫観念は、そのままエモ・ラップを経て、ビリー・アイリッシュが発見されるための下地を作った。ただ、オルタナティヴR&Bとポスト・トラップという同時代性を50年代~60年代初頭のサウンドと融合させた前作『ラスト・フォー・ライフ』を経て、そのダークな厭世観は次第に甘美なノスタルジアへの拘泥へとシフト。その完成形が本作だ。9分37秒のダーク・アシッド・フォーク“ヴェニス・ヴィッチ”を筆頭にどの曲も長尺。聴き手の感情に訴えかけるフック/コーラスもドミナント・モーションに頼った展開もほぼ皆無。どこまでも意図的に2010年代後半のトレンドすべての真逆を行く70年代初頭のロック・サウンド。一度ハマると決して抜け出すことの出来ない、純度の高いヘロインのように蠱惑的なアナログ二枚組67分。この徹底したノスタルジアは今に対する批評にほかならない。偉大な過去のすべてが流砂のように両手から滑り落ちる姿を眺めながら、それでも死を選ばずに生に固執する自分自身を嘲笑うかのような“ザ・グレイテスト”以上に2019年という時代を的確にキャプチャーすることに成功した曲は存在しないだろう。しかも、アルバム最終曲において、このディケイドで起こった女性たちの地位向上の気運とその後、そしてその過程ですっかり以前とは変わり果てた自分自身について彼女は歌う。曰く、希望なんて危険な代物だけは持たずに生きてきた自分は今では希望を持ってしまっているのだ、と。2010年代というディケイドを誰よりも批判的に肯定しようとする、冬來たりぬ年の、夏の記憶についてのアルバム。(田中宗一郎)

listen: Spotify