AKB48が2014年にリリースした曲には“前しか向かねえ”という題が付けられていたが、その言葉がふさわしいのはこのロンドンの4人組である。暗闇が世界を覆ったこの2年間、淀んだ膿はたまり、沈み込みつづけるプレート間のひずみは限界の手前まで達し、ことこの国においては、社会とその中で生きる人々の生は、暴発する寸前のきりきりと張り詰めた緊張を保ったままで、なんとなく続いている。その鬱憤を晴らそうと、まるで汚物のようなネガティヴな感情の爆弾を他者に投げつける者もそこここにいる。そんな時に『カヴァルケイド』からの1stシングルとしてカットされた“ジョン・L”は、あまりにも痛快で笑えた。過剰でマッシヴでやかましい。ブラック・ミディの清々しいほどにエキセントリックなロックは、パンデミック下で降り積もった重い澱の創造的な昇華であり爆発だった。『シュラゲンハイム』(2019年)のリリースのあと、カルテットの一人、マット・クワシニエフスキー・ケルヴィンはメンタル・ヘルスの問題でバンドから離れてしまったが、あとの3人は、サクソフォニストのカイディ・アキニビとキーボーディストのセス・エヴァンズ、プロデューサーのマルタ・サローニの助力を得て、さらなる前進と冒険を試みた。また、自身の創作のプロセスへの飽き足りなさとロックダウンの影響もあり、作曲の方法を意識的に変化させた。結果、プロッグ、メタル、ジャズ、クラシック、エクスペリメンタル・ミュージック、その他のあらゆるスタイル/ジャンルのエレメントをどろどろに融解させた得体のしれない音楽が生み出された。ここには枠線はなく、コンテクストもなければ、慣習や約束事もない。あるのは、エキサイトしすぎてひきつった笑顔を浮かべた男たちが奏でる奇妙な音の塊だけ。2021年、このLPを何回聞いたことだろう。美しくエレガントで、おそろしいレコードだと思う。(天野龍太郎)

listen: Spotify

「時間だけは誰にとっても平等だ」なんて言葉もあるが、18歳から19歳にかけてのビリー・アイリッシュの1年間における変化のスピードと比べると、世界中のほとんどの人にとっての1年間は静止画のようなものだろう。本作『ハピアー・ザン・エヴァー』で最も初期に書かれた曲の一つが、2020年4月に生まれた(と本人がインタヴューで明かしている)“マイ・フューチャー”。そこで「未来の私に会うのが待ちきれない」と歌っていた1年3ヶ月後の「未来のビリー・アイリッシュ」は、デビュー・アルバムとは真逆の古典的なハリウッド・ブロンドのヴィジュアル・イメージをまとって、「私はうまく歳を取ってきたと思うわ」と歌いながら我々の前に戻ってきた。重要なのは、そのヴィジュアルやリリックが何のアイロニーでもないことだ。ただでさえ背負うものが増えすぎたティーン・スターが2ndアルバムで果たしたのは、Z世代の代表という立場から降りること。フッドであるLAを意識するようになり、より平易な言葉と韻律で自分のことだけを歌うこと。サウンド・プロダクションのモダンさは随所に残しながらも、フィネアスとのソングライティングにおいてはロジャース&ハマースタインやコール・ポーターに代表されるアメリカのポピュラー・ミュージック史と接続を図ること。予想されていたほど爆発的には売れてない? 全然問題ないでしょ。ビリー・アイリッシュの才能は、世代に絡め取られて一時的に消費されるには大きすぎる。(宇野維正)

listen: Spotify

今年もっとも重要なプロデューサーとも言われたインフローことディーン・ワイントン・ジョサイア・カヴァーの手がける音は、しかし聴けば聴くほどその中心がどこにあるのか見失いそうになる。レトロ・ソウルが得意なのは間違いない、しかしワイルドなロックもあれば流麗なオーケストラ・アレンジもあり、モダンなタッチのプロダクションだって軽々とできる……? ただ、もっともダイレクトに彼のテイストが発揮されているのは、このソーであると直感させられるところがある。それは――逆説的だが――、その匿名性ゆえだ。ざらついたポストパンクからアフロ・パーカッションが鳴り響くヒップホップ、そしてオーセンティックなソウルまで雑多な音楽性を聴かせながらも、彼のメジャーな仕事を思えば驚くほどラフな録音の跡が残されているソーのアルバム群は、だからこそ「誰が作ったのかよくわからない」ミステリアスな佇まいを崩さない。本作に至ってはわざわざ「99日間でインターネットから消える」というギミックまで用意されていたほどで、要はインフローにとってアンダーグラウンドへの回路の確保ということなのだろう。ここではそして、荒れたストリートの日常や安いアルコールに溺れる無名の人びとの嘆きが、ロンドンの雑踏の音として生々しく鳴らされる。稀代のプロデューサーはいま、自分がどこから来た人間か忘れないために、自分が再び消えゆく場所を描いているのだ。(木津毅)

チェンジアップを最初から意図していたのか、あるいは、結果的にそうなったのか、最終的に作品が成功した場合には、その判別がしにくいものだが、本作はまさにそこにあてはまるアルバムだ。ここでは、“オール・アイ・ニード”に登場する盟友アール・スウェットシャートをニューヨーク(以下NY)インディの若手ラッパーたちとリンクさせるなど、双方の本拠地がどこであれ、ラッパーどうしをごく自然につなげることに才覚を見せ続けている、ラッパー/プロデューサー(現在はブルックリン、ベッドスタイを本拠地)ネイヴィ・ブルーが全曲を制作。しかも、彼からウィキへの一方的な要望で実現した本作で特徴的なのは、ここ数年のカー(Ka)やロック・マーシアーノ等の作品を通じ、NYインディーズ勢の特徴ともなった、サンプル&ループが強調されたドラムレスなビート。そこにラップをのせたウィキは、NYはアッパー・ウエストサイド育ちながら、近年は、ジェントリフィケーションが進むチャイナタウン~ロウアー・イーストサイド界隈が生活基盤。“ザ・ビジネス”では、そんな地元に対する敬意の大切さが、遠方からの訪問者たちの姿から描かれ、立ち退きの場面から始まる“ホーム”ではアルバムのテーマが集約されている。ウィキの生活の一部であるNYの今を描くのに、今回のネイヴィ・ブルーとのコラボは最適解であり、同時に、元ラットキングとの枕詞は完全に過去のものとなった。(小林雅明)

listen: Spotify

音楽でも小説でも映画でも、女性作家によるぶっ飛んだイメージ、ファンタジックな想像力に興味がある。どんなに奇妙でも、そこには誰かが体験したリアルな感情、親密さを感じられるから。ミシェル・ザウナーによるソロ・プロジェクト、ジャパニーズ・ブレックファストの3作目も今年それを感じたひとつ。これまでは主に母の死とそれによる悲しみをモチーフにしていたが、自ら「ステートメント・アルバム」と呼ぶ『ジュビリー』はさらに野心的で、まさに祝祭的なサイケデリック・ポップ集となった。映画『パプリカ』からタイトルを取った冒頭曲は、大きな三つ編みが何千もの糸となってほどけていくイメージから始まる。そこで歌われるのは「魔法の中心」、アーティストが人の心を軽々とつかみ、動かす大きな力と、その孤独。“ポージング・イン・ボンデージ”では自らセクシーな拘束姿になり、ひとり相手の愛情を待ち続ける女性が描かれる。支配と服従、快楽と依存、そして痛み。さまざまな欲望の形がとびきりユーフォリックな曲調に乗り、しかも大袈裟になることなく、ユーモアを失わない。なにせ自分の中のヘイトの方向を変える試みを、彼女は「スライドタックル」と呼ぶのだから。ヴァンパイアやUFOが登場する、ミシェル・ザウナー監督によるミュージック・ヴィデオもカラフルで楽しい。ベストセラーになった回想録の映画化が決定!(萩原麻理)

listen: Spotify

ループを元に構成される音楽は、何もヒップホップに限らない。80年代以降のインディ・ミュージックは、キュアー、ニュー・オーダー、ザ・ウェイクといったバンドをロール・モデルに、反復されるコードの楽曲を量産した。オープン・コードのメジャー・セブンスやアド・ナインスの反復は透明感覚をもたらす。その透明感覚こそが、ガール・イン・レッドやスネイル・メイルまで継がれるインディのロマンティシズムとなった。複雑なコード進行は油彩の絵の具で、水彩画の淡さに適さない。しかしクレイロの2ndアルバムは、転調を含む技巧的なコード進行と共に透明を表す。それを可能にするのは、クレイロ自身の穏やかな多重コーラスと、鍵盤と弦楽器と打楽器を丁寧に重ねたプロダクションだ。ドラムは微かな擦れとクリアな響きを自在に行き来し、マッカートニー風のベースは柔らかく中域を包む。70年代的な和音進行と演奏を、きめ細かく織り上げる。インディ手法抜きで表現された、冬の朝の澄んだ気配。その平穏な透明の中でクレイロは男の視線に晒される感覚を歌い(“ブラウス”)、失われた調和を歌い(“パートリッジ”)、自尊心の欠如を歌う(“マネージメント”)。ひたすらに無力さを描く。脆さと後悔の表明はしかし、力強い凜々しさに届いている。油彩と水彩を両立する音の充実が、理不尽と自己嫌悪のやまない世界に、美しさを伝える。(伏見瞬)

listen: Spotify

自作アルバムを、価値ある芸術作品または株と同等のもの、いわば資産として捉え、基本的に毎回100~1000ドルの定価で自身のサイトで販売(そのうち数作品が、2020年以降ストリーミング公開)し、また、デジタル・ミレニアム著作権法(DMCA)に照らし合わせ、自作リリックスのネット上での公開を実質的に禁止させているのが、このマクホミー。相棒のラッパー、ザ・ゴッド・ファヒームへの侮辱を理由に2017年から訣別していたウエストサイド・ガンとの和解を機に、〈グリゼルダ〉からのリリースとなったのが本作。表題もウエスの“プレイ・フォー・パリ”に倣い、アルバム・カヴァーも彼がダヴィッドなら、マクホミーは同じハイチ系のジャン=ミシェル・バスキアの作品をベースにし、〈グリゼルダ〉からウエスとプロデューサーのカモフラージュ・モンクが参加。アルバム冒頭で聞こえてくるのは、ハイチ特有の竹製の円筒型ホーンの音。こうした楽器を使用したララが、ハイチでの奴隷解放革命の記憶や祝福と密着した音楽であるように、ニュー・ジャージーを本拠地とするマクホミーの音楽はハイチからのディアスポラとして母国の過去/歴史(“Kriminel”)や不安定な現状について、時にヴァースを現地特有の言語クレオールにスウィッチし(たり、日本の昭和歌謡から「爪楊枝さした林檎を、あなたの口に持っていきます」なるフレーズをサンプルした“Makrel Jaxon”は表題の綴りをクレオール風にし)てまで表現し、ハイチ系のジャズ・ヴォーカリスト/フルート奏者のメラニー・チャールズを2曲で起用。なんといっても、押韻の気持ちよさで聴かせながら、リリックスのほうでは語彙の幅は広くないのに、二重(時には三重)の意味を生みだしてゆく技量がすさまじい。(小林雅明)

listen: Spotify

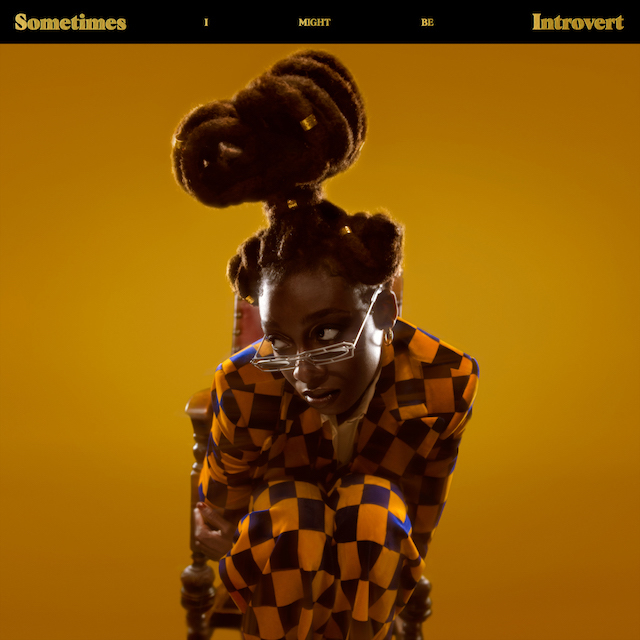

短調で響くオーケストレーションの荘厳さが、映画音楽というより「映画」そのものの模倣を感じさせる全19曲、65分。『サムタイムス・アイ・マイト・ビー・イントロヴァート』は大人数を巻き込んだ大作映画のごとき壮大さを、聴く者に印象づける。ストリングス、管楽器、ハープによるクラシカルな演奏が曲間をまたぎ、全体が一つの流れであることを意識させる。ディズニー映画のコンチェルトのように甘い“ザ・ラッパー・ザット・カム・トゥ・ティー”から、“ローリング・ストーン”におけるトラップのダーティさへと反転するダイナミズムも、劇映画やミュージカルのドラマツルギーを想起させるだろう。アルバム全体の流れの間を、乾いたグルーヴとリトル・シムズの平熱のフロウが通り抜け、アフロビートを彷彿とさせる砂っぽいフレイヴァーが、移民によって活性化されてきた英国カルチャーの文脈を運ぶ。リリックにおいて何度かカニエ・ウェストとケンドリック・ラマーの名と作品に言及しているが、本作は大人数を巻き込む二人のビッグ・スケール流儀に対する、2021年英国からの応答だ。 ところで、アルバムの中でリトル・シムズは何度も「一人になりたい」と呟く。父との複雑な関わりを描く(「あなたは精子提供者?それとも私の父さん?」)。人生に蓄積された痛みをライムする。「時々私は内省的になる」というタイトルは、アフリカン・アメリカンと女性の陰惨な歴史と現在を知りながら、社会的属性を無視して、すべてから背を向けて傷を癒したいと望む自らの資質を表したものだ。最後の曲で、彼女は自らを「誤解された女性」とレペゼンしている。本作の壮大さには、同胞への後ろめたさが張り付いている。カニエとケンドリックへのオマージュも、内面と家族のミクロな地獄を表現しながら、ブラック・コミュニティの社会的在り方も同時に問い続ける彼らへの憧憬として響く。それは「私もそうなりたいけどなれない」という悲痛の声だ。鉄壁のサウンドから、臆病な心が漏れ出す。共同体と個人の相克が、痛々しいほどに浮かびあがる。(伏見瞬)

listen: Spotify

パンク以降の英国音楽の隆盛はレゲエのフォルムやダブというアイデアなしには語れない。70年代半ば以降の英国音楽において常に重要な役割を担っていたのは、第二次大戦で植民地を失った斜陽の帝国が新たな労働力としてカリブ海から呼び寄せたウィンドラッシュ世代と呼ばれる移民やその二世だった。そして、2010年代半ばからはそこに西アフリカからの移民やその二世たちが加わることで現在の英国音楽は何度目かの絶頂期を迎えている。ダンスホール、グライム、UKラップ、UKドリル、アフロビーツ――。昨年のバーナ・ボーイのアルバム『トゥワイス・アズ・トール』、テムズ(とジャスティン・ビーバー)を客演に迎えたウィズキッドの“エッセンス”の北米圏でのブレイクによって、英国を経由した西アフリカ発祥のアフロ・ポップ/アフロビーツは今や世界言語のひとつになった。タイプビート文化が浸透した今、英国を経由した西アフリカ固有のアイデンティティはこれから先も広範囲で拡張されることになるだろう。だが、「自分はラッパーではなくグリオの伝統に連なる歴史の語り部だ」と語る、かつてはザ・スペシャルズを産んだ街コヴェントリー出身のこの24歳は、明らかにそんな活況とよく似た磁場から生まれたはずの昨年の1stミックステープ『センド・ゼム・トゥ・コヴェントリー』を経て、世界に羽ばたくことよりもむしろ自らのルーツ、両親や祖父母が暮らした故郷ガンビアに連なることを選んだ。ラゴスやナイジェリアに出自を持つシンガーやラッパーを迎え入れ、南アフリカのアマピアノやゴム、ナイジェリアのアルテ、ガーナのドリルといったサウンドを取り込むことで、新たなアイデンティティを探った。2021年、この3曲のEP以上に耳と腰と魂を強烈に刺激するサウンドは存在しただろうか。ソングを聴くという行為はかつて「スピーカーから聞こえてくる音が君に語りかけてくる」とポール・ウィリアムスが言ったように、時間や地政学的距離を超えた場所に存在する他人の喜びや悲しみを瞬間的に生きることだ。だが、日本を出自に持つ主体がこのサウンドに猛烈に刺激されたメカニズムの正体とは一体何なのか。パ・サリューの親友(奇しくもザ・スペシャルズのネヴィル・ステイプルの孫)の刺殺事件に関連して彼自身が起訴されたことは、皮肉にも彼の1stミックステープ――このタイトルは18世紀以前の英国では囚人がコヴェントリーに追放されたことに由来する――と、その後このEPを作らねばならなかったことに対するさらなる説得力と必然を与えてしまった。2022年はおそらくパ・サリューの1stアルバムがリリースされる。その時、この主体はそのアルバムとどんな関係を取り結ぶことが出来るのだろう。(田中宗一郎)

listen: Spotify

「始まりには、言葉はなく、“わたし”はない/始まりには、音がある」————そんなスポークン・ワードでアルバムは幕を開ける。シンセの和音のループ、シンプルなリズム、それから低音、別のシンセのパターン……そうして音が重なり、知覚が広がっていく。五感が次第に研ぎ澄まされるような感覚。ふいにメロディをなぞり出す言葉の連なり。微妙に揺れるリズム。突然挿しこまれる獰猛なギター。生き物のように脈打つベース。すべてが計算されているようだが気ままで、即興を中心としながらも見計らったかのように絶妙なタイミングで訪れるカタルシス。その、すべてがスリリングだ。そして問う――「人間とは何? 人間とは、“わたし”?」。ノルウェーのふたりの異才=ジェニー・ヴァルとホーヴァル・ヴォルデンによるこの実験的でエクスタティックなダンス・ミュージックは、大勢を大らかなグルーヴで踊らせた北欧コズミック・ディスコを連想させる向きもあるがしかし、もっとヒリヒリとしていて、そして思索的だ。思考を捨てるのではなく、考えに考えた末に「ゾーン」に突入するような快楽があるのだ。単純な忘我に溺れるのではなく、“わたし(自我)”とは何かを問いながら、アルバム・タイトルが意味する「人間の集合体」なるダンスの共同体験へと誘う。本当に気持ちよくなるためには、そう、脳の両側をたっぷり刺激しなくては。(木津毅)

listen: Spotify

▼

▼

2021年 年間ベスト・アルバム

6位~10位

2021年 年間ベスト・アルバム

21位~30位

2021年 年間ベスト・アルバム

扉ページ