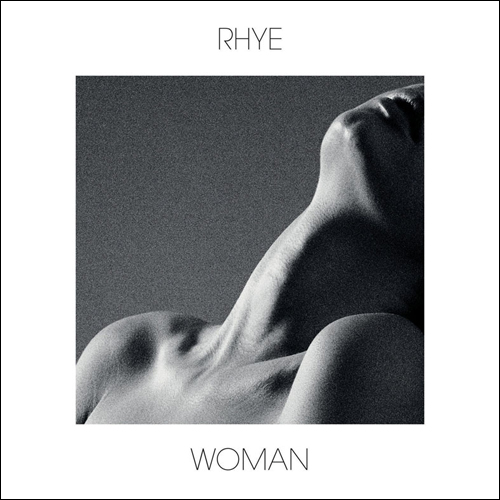

すべてを見せないということが、こんなにも想像力を掻き立てるのだ。まずは背中、そして腰、最後に首筋と、覗き穴越しに見つめるこちらの視線をかわすかのように、1曲、また1曲と脱ぎ落とされていった、素晴らしいシングル。官能的な歌声の持ち主が男なのか、女なのか、それすらもわからない目隠し状態で感じたあの興奮は、その正体がマイク・ミロシュとロビン・ハンニバルという男性2人組だということが明らかになった今では、鎮まった火照りのように、取り戻すことさえ難しい。かつてのクワイエット・ストームを想起させるスムースなソウル・ミュージックは近年でも稀に見る曲線美を誇っていたが、惜しむらくはアルバムそのものよりも、実際にアルバムを聴く前の期待のほうが、遥かに高かったということだろう。メンバーはそれぞれソロ・プロジェクトでのアルバムもリリースしているが、“早過ぎたクライマックス”を越えることはできなかった。(清水祐也)

これまでのディスコグラフィを振り返ってみても、音楽的に大きな変化を遂げてきたような形跡は見当たらない。そういう意味では、たとえ8年ぶりのアルバムとあっても、不変性というのか普遍性というのか、この動かざる居住まいは予想通りだったともいえる。むしろ、本作を通じて見えてくるのは、この8年の間に推移した、彼らを取り巻くエレクトロニック・ミュージックの潮流の方だろう。たとえば、ダウンテンポに絡めてアナログ機材/生楽器やサンプルが織りなすウォーミーな電子音響は、エレクトロニカやグリッチを敷衍した初期のチルウェイヴにおいて潜在的な青写真となり得たに違いない。あるいは、コラージュされたスピーチやフィールド・レーディングスが伝えるニューエイジ的な感性、Sci-Fiなシンセの響きは、それこそワンオートリックス・ポイント・ネヴァーやモーション・シックネス・オブ・タイム・トラヴェル周辺で量産されるアンダーグラウンドなアンビエント/シンセ・ウェイヴと参照点を共有するものだろう。一方、あえてこれまでとの変化を指摘するなら、随所に刻む硬質なビートや終盤で披露される陰鬱なドローンからは、レイムやアンディ・ストットのポスト・インダストリアルや、デムダイク・ステアのゴシックとの共振……といった現在からの反響を聴き取ることもできなくない。深い眠りから覚め、まるで自身の記憶を反芻するようなサウンドは、いわば彼らを糧(=Harvest)としたエレクトロニック・ミュージックの歩みを映し出すかのようだ。(天井潤之介)

スフィアン・スティーヴンスとの共作で知られるサン・ラックスことライアン・ロットをアレンジャーに招き、和太鼓や管楽器を導入した前作『ヒドゥン』で既にその萌芽は見られたとはいえ、有象無象のダンス・パンクにしか思えなかったデビュー作『ビート・ピラミッド』の悪印象が尾を引いたのか、そうした試みも単なる戯れにしか映らず、本作でようやく彼らが本気だと気づいたことを猛省したい。その予期せぬ成長曲線はジャパンやトーク・トークとも重なるもので、民俗音楽とも現代音楽とも言えそうな得体の知れない異物感は、ダーティ・プロジェクターズの『ザ・ゲッティ・アドレス』を初めて聴いた時の印象にも近い。ワールド・ツアーの初日だったという6月の来日公演を観た限りでは、アルバムの世界観を充分に表現しきれていない印象もあったが、身の丈に合わないほどの野心を抱き、その溝を埋めようとするバンドが、今の時代にどれだけいるのだろうか。(清水祐也)

“Paranoia”で、チャンス・ザ・ラッパーなりの問題解決の糸口を提示しなければならなかったように、彼の地元シカゴのサウスサイドでは、ストリートギャングの構成員のみならず彼らとは無関係な若年層の抗争巻き添え死亡率も全米一だ。それを含む現実の諸相を直視しつつも、イントロでサンプルされた地元の先輩カニエ・ウエストやコモンの2005、6年の音源、衝動的に飛び出すラグタイムからリズム&ブルース~ソウルに至るラップ以前の表現、温もりを感じさせる家族の思い出等々、古き良き時代への憧憬(まだ20歳なのに)や愛を全く隠さない素直さが清々しい。本作が歓迎される心情的/時期的な下地は、サウスサイドでの市街戦の真っ只中で銃弾も言葉も撃ち放ったチーフ・キーフに対する二年前の注目、LAのギャングのメッカ、コンプトン出身ながらギャングに与しないケンドリック・ラマーの昨年の大ブレイク、で作られたのかもしれない。(小林雅明)

ヴォーカルのマット・バーニンガーの自暴自棄とも言えるパフォーマンスが痛快だった初来日公演は、アカデミックで堅実なバンドという、こちらの勝手な偏見を覆してくれるものだった。先立ってライヴで披露されていた“グレイスレス”も、過去の代表曲“ミスター・ノヴェンバー”を思わせるエモーショナルなナンバーで、それだけに新作に対する期待もかつてないほど高かったのだが、いざアルバムを聴いてみると、やや小綺麗に収まってしまったような感も否めない。多彩なゲストを生かし切れているとは言い難いし、スタジオ盤ならではの何かを求めるのであれば、メンバーのブライス・デスナーが発表したクロノス・カルテットとの共演盤のようなモダン・クラシカル路線にもう少し傾倒してほしかった気もするが、その真価はやはりライヴでこそ発揮されるのだろう。マットには来年2月の再来日でも大いに酔い潰れて、ハメを外してほしいものだ。(清水祐也)

前作『トータル・ライフ・フォーエヴァー』がフォールズの持つ知性や繊細な構築力を全面的に開陳したレコードだとすれば、この3作目は彼らのもう一方の側面――観る者全てを圧倒する最強のライヴ・バンドとしての獰猛さをスタジオに持ち込み、さらなるビルド・アップを図った1枚だ。そもそも、1stアルバムのプロデュースをデヴィッド・シーテックに依頼しながらも出来が気に入らず自分達でリミックスし直したというエピソードにも象徴されるように、これまでのフォールズは良くも悪くも完璧主義的で、頭でっかちなきらいのあるバンドだった。ところが本作では、ライヴ感を活かした演奏と録音を前面に押し出すことで、静と動の間をダイナミックに横断する本来の姿がより浮き彫りとなっている。結果、この『ホーリー・ファイア』はバンド史上最高の成功を記録し、今年の〈ラティチュード・フェスティヴァル〉では自身初のヘッドライナー・スロットという大役も務め上げた。(青山晃大)

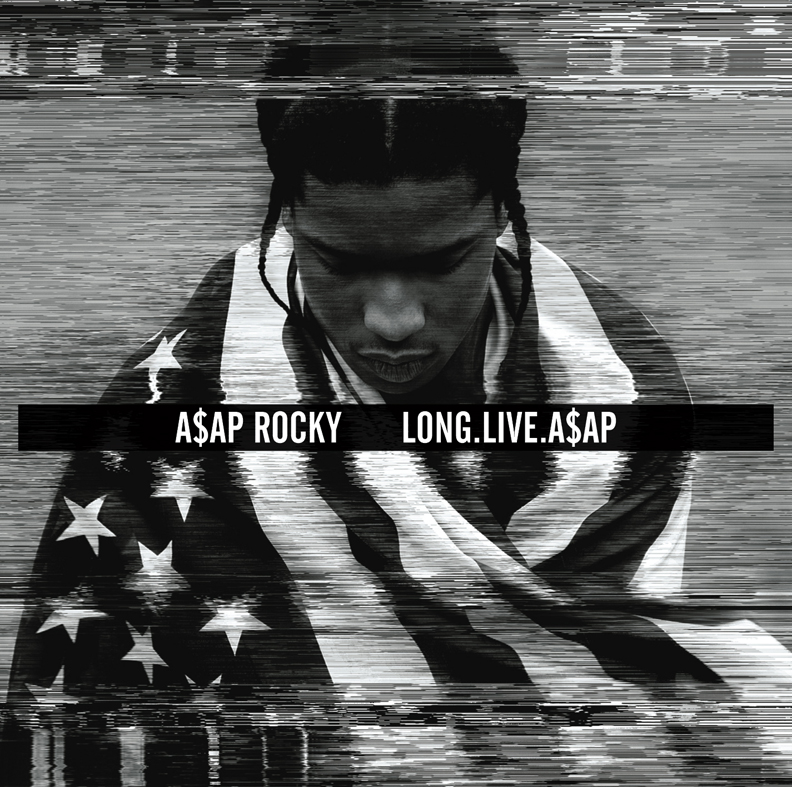

数年来の猛烈な突き上げによって、すっかり世代交代が現実のものとなったUSヒップホップ・シーン。その中でも、長らく発表が待たれていた東海岸の大型新人が満を持してリリースしたこのデビュー・アルバムは、新世代によるトドメの一発となった。スクリュードからの影響をNYらしいスタイリッシュさで昇華したヘイジーなトラックの大半は、クラムズ・カジノやヒット・ボーイ、40ら同世代の新鋭プロデューサーによるもの。タフなストリート・ライフと成り上がりという、ヒップホップの王道を行くテーマを硬派な語り口で綴るロッキーのラップ・スタイルには、過去へのリスペクトと未来を担う気概が漲っている。ケンドリック、ドレイク、2チェインズをゲストに迎えたチャンピオン決定戦のような“ファッキン・プロブレムズ”、新世代の顔役6人と共にオールスター・ゲームさながらの豪華マイク・リレーを見せる“1トレイン”は、記号的な意味でも重要な、世代交代を象徴する名演だ。(青山晃大)

「2013年 年間ベスト・アルバム 11位~20位」はこちら

「2013年 年間ベスト・アルバム 31位~40位」はこちら