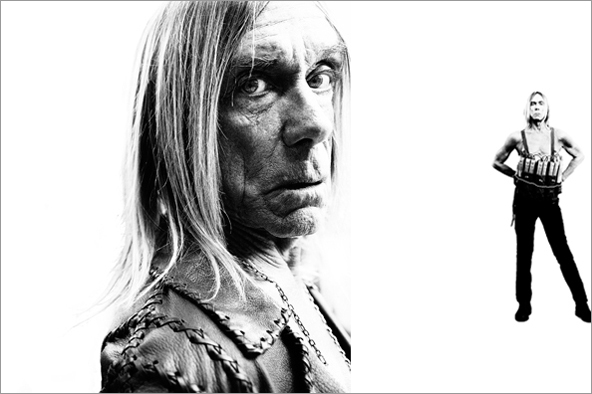

2016年初頭の音楽シーンを見渡してみると、本当に充実していることが窺えます。ハインズやラット・ボーイやソフィーやリスやサチモスなどを例に挙げるまでもなく、国内外ともに新世代の台頭が目に見える形で勢いづいている。その一方、カニエ・ウェストやリアーナといったビッグ・ネームたち、そしてアニマル・コレクティヴやミステリー・ジェッツといった中堅どころも充実した作品を次々と上梓。しかし、この豊作期においても、何かが決定的に欠けているのでは?――そんな気分を、我々〈サイン・マガジン〉はジェイムス・マーフィーの言葉を借り、「イギーが足りない!」と表現しました。

黒い巨星、デヴィッド・ボウイ亡き今、

圧倒的に「イギーが足りない!」2016年の

ポップ・シーンについて考えてみました

旺盛な実験精神に溢れたブライアン・イーノの子供たちはインディ・シーンにたくさんいる。衝動性と実験性を併せ持った理想的なポップ音楽を創出しようと目論むデヴィッド・ボウイの後継者は、ヒップホップ/R&Bのトップ・アーティストを中心に枚挙にいとまがない。しかし、意味や理屈をすべて吹き飛ばすような豪放さを持ち、無尽蔵のエネルギーの爆発によって問答無用に人々を惹きつけてしまうイギー・ポップのようなアーティストは、結局のところ、イギーの以外に誰もいないのではないか? というのが我々の見立て。そう、2016年は圧倒的に「イギーが足りない!」のです。

では、そんな2016年の今、イギーを聴くなら何から始めればいいのでしょうか。勿論、久々の快作となった7年ぶりのソロ・アルバム『ポスト・ポップ・ディプレッション』は最初に手を取るべき一枚。しかし、その次となると――なにしろ、ストゥージズを含めると、イギーのアルバムは20枚以上。そのディスコグラフィは膨大で、途方に暮れてしまうこと必至です。

そこで、この記事では、ストゥージズを含むイギーの名盤をランキング形式で紹介することにしました。ペンを取ってくれたのは、ライターの天井潤之介氏。これは、ビギナーズ・ガイドとして打ってつけであるのは勿論、熱心なファンにも膝を打つところがある記事になっていると思います。

では、そろそろ天井氏にバトンをタッチしましょう。2016年の今こそ聴きたい、全人類必携のイギー・ポップ究極の7枚はこれだ!(小林祥晴)

ストゥージズ再結成の勝因。それは何よりまず、オリジナル・メンバーのアシュトン兄弟の招集。部分参加に留まったソロ名義の直近作『スカル・リング』(2003年)でおよそ30年ぶりにメンバーと邂逅後、ストゥージズとしてツアーを重ねてじっくり練り上げた演奏がこの再結成後の初作では強力なバックボーンになっている。『ファン・ハウス』(1970年)以来の定位置につくロンのやかましいギターもさることながら、吊るされた牛を滅多打ちするようなスコットのドラムはとりわけ容赦ない。

そして本作の重要なポイントが、レコーディングをスティーヴ・アルビニが手がけていること。ストゥージズとして前作にあたる『ロウ・パワー』(1973年)ではボウイの仕事が出来に水を差す格好となったわけだが、対してアナログ録音とライヴ感にこだわったアルビニのアンチ・プロデュースは、「イギー&」ではないオリジナル・ストゥージズならではの猛々しいテンションを確かに甦らせている。この曲を聴くだけでも、それは十分に伝わってくるだろう。

勿論、本質的なことを言えば本作は、ストゥージズの最初の3枚と比べてどうこう、といった類のアルバムではない。が、イギーの言葉を借りれば「キンタマをしなびさせることなく成熟させる」――つまり、巨大で偉大すぎる過去の幻影に応えつつブレイクスルーを果たすという難題を本作は十分にかなえている。ちなみに本作は当初、地元デトロイトの可愛い後輩ジャック・ホワイトからプロデュースの申し出もあったとか。

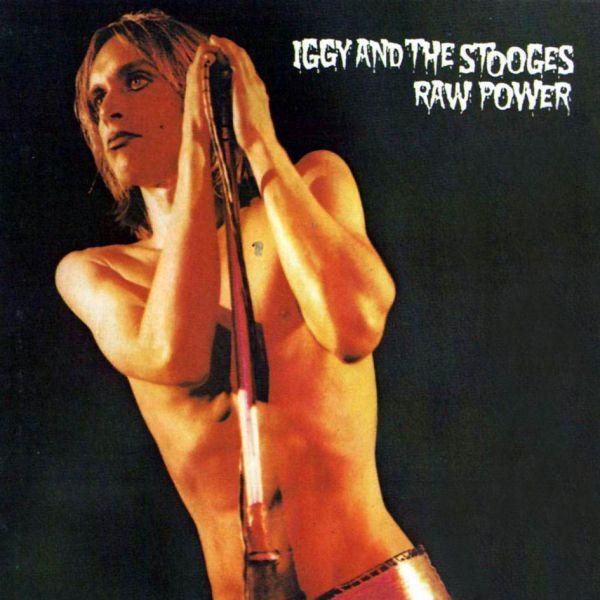

プロデュースを申し出るもバンドに断られ、ミックスで参加するに留まったボウイの中途半端な関与が結果的に失敗だったことは、その後、リイシューに合わせてイギーみずからミックスをやり直した事実が物語っている。加えて、折からのドラック禍もたたり、リリース直後に迎えたイギーの転落とバンドの解散が当時の評価に影を落としたことは言うまでもない。が、そうした四の五のを差し置いて余りあるほど、このストゥージズの3rdは、いわばサイケデリックの深みからもブルースへの愛憎からも解き放たれた、乱暴に言えばロックンロール・バンドとしてのストゥージズの醍醐味が詰まったアルバムとして、シンプルにかっこいい。それは彼らの代表曲のひとつ、“サーチ・アンド・デストロイ”からも感じ取れる。

その理由はひとつに、ロンから役目を奪ったジェームズ・ウィリアムソンのメロディアスで手数に長けたギターが、楽曲にフックや奥行きをもたらしていること。併せて、ともすれば冗長に過ぎたジャムへの没頭を絶ち、演奏全体が引き締まり焦点が絞られた一貫性のあるバンド・サウンド。ソングライティングがイギーとジェームズの共作に委ねられたことも背景に挙げられるが、一方、アコースティック・ギターが異色の“ギミー・デンジャー”は、自身のパブリック・イメージを覆した後年の弾き語り作品もわずかに想起させて興味深い。

ともあれ、2000年代初頭のロックンロール/ガレージ・ロック・リヴァイヴァルを受けてストゥージズ/イギーが何度目かの再発見をされた際、最初の3枚のアルバムの中では本作がもっともリーダブルな教則本として真っ先に見習われたであろうという話は頷ける。

「ストゥージズ/イギー・ポップ」という歴史や語り継がれる数々の逸話から現在の私たちが思い浮かべる(往々にして誇張された)イメージからすると、この処女作は案外にマトモでクリーン……という印象を与えるかもしれない。フリー・フォームにサウンドを押し広げた続く『ファン・ハウス』、あるいは盟友MC5の同じくデビュー作と比べると、演奏はむしろずっとスマート。絡みつくようなロンのギターこそらしいが、ドラマーのスコットが舵を取るリズム・セクションは至って忠実で安定している。“ノー・ファン”や“アイ・ワナ・ビー・ユア・ドッグ”といった十八番も、数多のカヴァー・ヴァージョンの方が派手さでは勝る、かもしれない。

実際、当時ステージ上で繰り広げられた過激なパフォーマンスや奇行に慣れた耳には大人しすぎて物足りないと不評も買った、という話は有名。が、とはいえそこはあくまでスタジオ作品として、彼らの首に鎖を繋いだプロデューサーのジョン・ケイルの手腕なくして今日の「ロック・クラシックス」たる本作の評価はあり得なかったものだろう。そのケイルがヴィオラを弾く“ウィ・ウィル・フォール”は、ポスト・ブルースとしてのロックンロールとプロト・パンクとしてのガレージ・ロック/初期ハード・ロックの結節点に留まらない、ストゥージズの音楽的な射程を示す異色の成果。気怠いバラードの“アン”からは、ジム・モリソンとイアン・カーティスを前後に置くロック・ヴォーカルにおける内省表現と心理劇の系譜が浮かび上がるようだ。

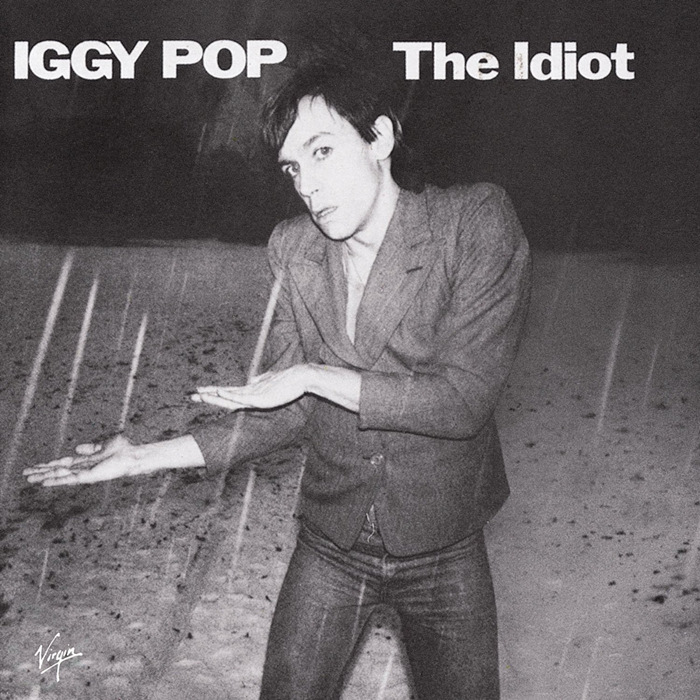

プロデュースを買って出たボウイの頭には、平行する自身のベルリン三部作(『ロウ』、『ヒーローズ』、『ロジャー』)を見据えた展望がまずあったと見るのが当然。とりわけボウイにとって、「アメリカからヨーロッパへ」音楽的な関心が移行する過渡期の習作を意味した前年の自作『ステーション・トゥ・ステーション』(1976年)は、イギーいわく「ジェームス・ブラウンとクラフトワークの出会い」と評する本作の、格好の青写真だったと想像する。そしてそのベルリン時代の前夜から組むNYハーレム界隈のリズム・セクションをレコーディングに呼び寄せたボウイは、本作で作曲も全曲みずからが担当。ダンサブルでミニマルに徹したバンド演奏、シンセやドラム・マシーンも導入したエレクトロニックなアレンジとプロダクションは、ストゥージズの影を振り払うと共に、パンク・ムーヴメント勃興直後の喧騒とも遠く離れて異質かつ先駆的だ。

ケレン味たっぷりに歌い上げる“チャイナ・ガール”は、シンガー(と作詞)に専念したイギーの芸意識が魅せる本作の勿論ハイライト。

が、まるで無機質な音の響きに身を預けるようにロボティックでゴーストリーでさえある“ナイトクラビング”や“マス・プロダクション”の揺らぎにこそ、イアン・カーティスからグレース・ジョーンズやジェームス・マーフィまで魅了した本作の醍醐味を認めたい。病み上がりの青白くて半覚醒に耽ったままの表情が最高にクールなソロ・デビュー・アルバム。

約40年ぶりの傑作ソロ・アルバム誕生!

2016年の今こそどうしても聴いておきたい

イギー・ポップ全人類必携の7枚:後編