インタヴュー番外編――「もしシャムキャッツの新作『AFTER HOURS』を自分の部屋のレコード棚に並べるとしたら、その両側に何を置きたいか?」というお題の後編に行きましょう。もしかすると、これを読めば、『AFTER HOURS』という作品がまた少しばかり違った聞こえ方がするかもしれません。残すところ、レシピは5枚。では、どうぞ。

シャムキャッツ・インタヴュー完全版 part.1

シャムキャッツ・インタヴュー完全版 part.2

大塚「あと、もう一個、きっちりしている感じだと――昔、シャムキャッツをやる前に、ターンテーブル・フィルムスみたいなバンドやってて(笑)――当時、ベルセバとか、すごい聴かされてたんですよ。無理やり(笑)」

夏目「重ねるねえ(笑)」

大塚「3rdとか。アルバム・タイトルとか出てこないんですけど、アルバム後半のメロウな曲の時にすごい役に立ちました。ポップで、簡素な曲の時のベースのアプローチって、オレンジ・ジュースとかも、そういう時でさえ動いてる。ルート弾きで止まらない。2人がコードしか弾かない曲とかでは、そういうフィーリングがすごい役に立ったし。夏目も暗にそれを要求してきてたし。だから、すっごいベーシスト的な並びですけど、聴くと共通点がものすごくあると思っていて」

●確かに、後半のメロウな曲の中だと――例えば、“LAY DOWN”とか、普通だったらあんな曲にならないよね。

大塚「ならないですよね」

夏目「僕は一番気に入ってますね、“LAY DOWN”は」

夏目「はい、僕、もう1枚。レコーディング中に知って、『あ、これの感じがあるから、このアルバムは大丈夫だ』って思うきっかけになったカート・ヴァイルの最新のやつーー『ウェイキン・オン・ア・プリティ・デイズ』。音の感触とか、熱量がちょうどよかったんですよ。で、あそこで鳴ってる音を自分でもやろうと思って録音し始めてたから、『あっ、繋がったな』と思って。すごい大好きなアルバムにもなった。だから、隣に置いておきたいかな。“LAY DOWN”とか他の曲も、結構、ギターは今っぽいっちゃあ今っぽいディレイの音がしてるんですけど、それは奴の影響です」

●でも、もともと、平熱のフィーリングが軸になったレコードを作ることに関しては、迷いじゃないけど、不安はちょっとあったんだね?

夏目「そうです(笑)」

●海外はみんなメロウだからな。っていうか、平熱だから。日本はちょっとエモ過ぎるから。

菅原「そうなんですよね」

夏目「今のところ、全部混ぜると、雰囲気がつかめるものになってると思います」

菅原「俺、2枚目言ってないや。もう1枚がどうしても出せないんですよね。ただ、今回、ヴァイオリンを入れてもらったんですよ、自分の曲。その感じのフィーリングの作品を挙げたいんですけど」

夏目「なんかレコーディング中に言ってなかったっけ?」

大塚「めっちゃ言ってたよね、なんだっけ?」

菅原「ああ、マット・キーヴェルか。兄弟かなんかで、2人組のネオアコ・バンド(※キッシーズ)の1人がソロでやってる作品に“テトロ”っていう曲があって。ラ・ラ・ライオットのヴォーカルが2013年のベスト・ディスクに挙げてたりするんですけど。その美しさを出したいって思って。4曲目かな(“TSUBAME NOTE”)――夏目がアコギ弾いてるんですけど、その感じを出したくて、爪で弾くか、ピックで弾くかっていうのも超考えて。最終的には、親指にピックをテープで巻いてもらって、こうやってやるっていう(笑)」

夏目「そう、それがいちばんよかった」

菅原「でも、この前、歌詞を初めて読んだら、めちゃくちゃ暗くてびっくりした。自殺がなんとか、とか。でも、すごい綺麗なアルバムです。多分、金沢の〈ラリー〉から出てます」

藤村「これ、言ったほうがいいかな? まあ、ホントにつまらないんですけど。えっと、『リヴォルヴァー』。なんか、ちょうどビートルズの変わってきた段階とおこがましくも重ね合せると、なんか似てる」

全員「(笑)」

藤村「あと、『ラバー・ソウル』までのビートルズって、どっちかって言うと、明るい印象じゃないですか。『リヴォルヴァー』からちょっと曇り空になるイメージがあって。でも、その美しさっていうか。俺たちもなんだかんだ今まで明るさで攻めてたなっていうのがあるから。でも、今回、夏目の曲とか、菅ヤンの曲とかも基本的にメロウなのが結構あって、そういうのでグッと来るんですけど。その感じがあるかなっていう」

夏目「確かに」

藤村「よかった(笑)。でも、『ゆでめん』と『リヴォルヴァー』って、馬鹿だよね」

大塚「いやいや、いいじゃん」

夏目「いや、俺も恥ずかしさが勝っちゃうよ(笑)。『そんな世紀の名盤をどの口から?』っていう」

藤村「いや、ドラムだからいいよ(笑)」

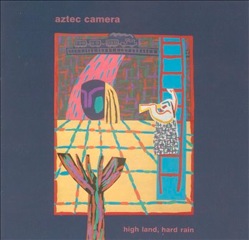

では、最後に『AFTER HOURS』の最初のヒントになったアズテック・カメラの傑作1stアルバムから2曲ほど貼っておきます。当時のインディ・キッズ――おら、二十歳でした!――は、ロディ・フレイムみたいにギターが弾けなくとも、「ディミニッシュ・コードって何?」な状態でも、取りあえずがっつり形からコピーしたもんです。ポーラー・タイとか、髪型とか、フリンジのジャケットとか、ロール・アップしたジーンズとか、裸足にモカシンとか。とにかく先に進みたかった。だって、「ジョー・ストラマーのポスターは/壁から剥がれて落ちてしまった」んですから。良くも悪くもパンクがすべてを刷新した、あの素晴らしかった昨日のことはすっかり忘れたふりをして、頬を刺す冷たい風が心地よい冬の海岸に向かって歩き出したんです。意気揚々と。まるでシャムキャッツのアルバム『AFTER HOURS』みたく。

「シャムキャッツ interview 番外編:『AFTER HOURS』を傍らから支えた10枚のレコード part.1」はこちら。