CDが売れなくなったと言われて久しいが、音楽が聴かれなくなったわけではないし、当然だがCDやレコードが登場するずっと前から、音楽は存在していた。そもそもレコードという記録媒体が普及する以前は、音楽はシート・ミュージック(楽譜)という形で売買されており、1899年にはスコット・ジョップリンによる名曲“メイプル・リーフ・ラグ”の楽譜が、発売から半年で7万枚という、当時としては破格の売り上げを記録している。

ということは、2012年に全20曲の楽譜集として出版されたベックの『ソング・リーダー』は、ノスタルジーやアナクロニズムと言うよりもむしろ、音楽を本来あるべき姿に戻したと言ったほうがいいのかもしれない。ミュージシャンによる生演奏にこそ価値があり、レコードという「代替物」はそのプロモーションの手段に過ぎないという考え方は、昨今の音楽を取り巻く状況にも、即しているように思えるからだ。

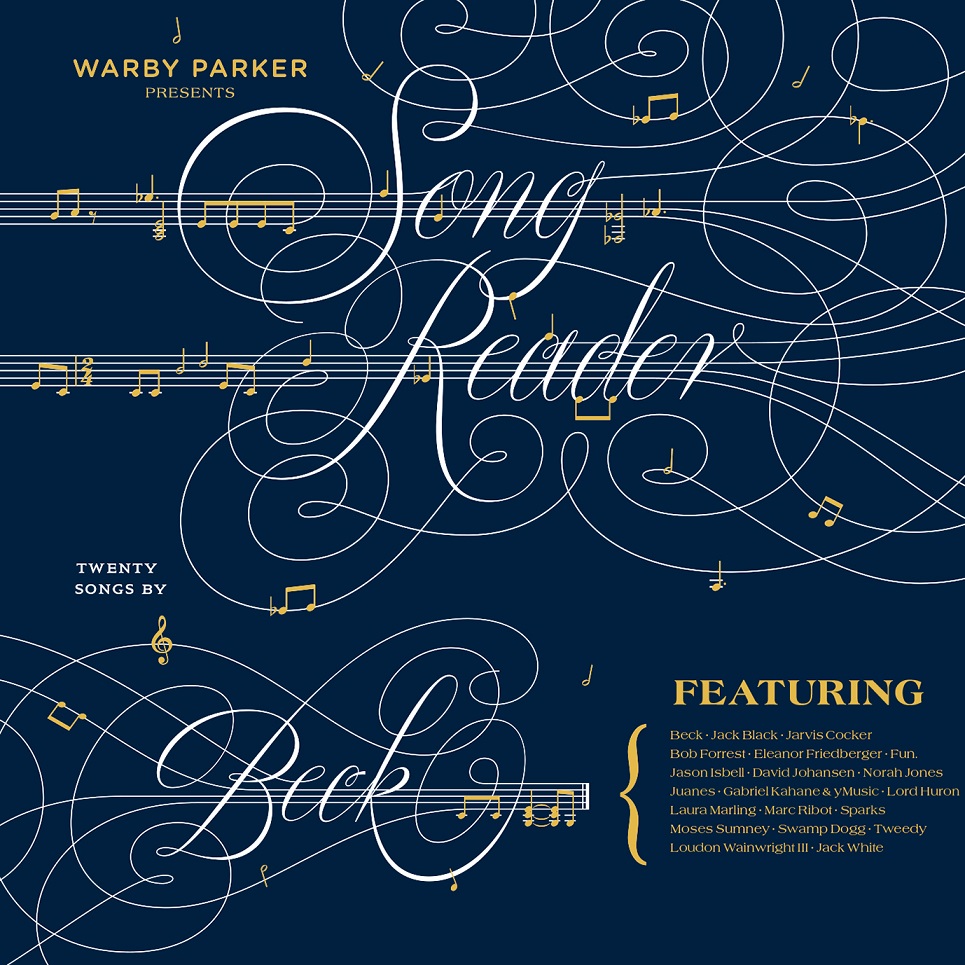

そんな『ソング・リーダー』の楽曲は昨年、ロンドンとロサンゼルスの2箇所でお披露目され、ベック本人は勿論、フランツ・フェルディナンドやシャルロット・ゲンスブール、ベス・オートンとサム・アミドンの夫妻といった面々が、自らの解釈による演奏を聴かせてくれた。音源だけなら簡単に手に入ってしまう現代において、簡単に聴くことのできない『ソング・リーダー』はかえって聴き手の興味をそそることになったわけだが、やはりパッケージ化への要望が多かったのだろう、1年半という歳月を経てようやく届けられたのが本作、スタジオ録音盤の『ベック・ソング・リーダー』だ。

ロサンゼルス公演にも出演していたパルプのジャーヴィス・コッカーとコロンビア出身シンガーのフアネス、俳優のジャック・ブラックを除くアーティストはこのスタジオ盤のみに参加しており、それはいわばブロードウェイ・ミュージカルと、そのハリウッド映画版の関係にも近いのかもしれない。ジャック・ホワイトやノラ・ジョーンズといったオールスター・キャストはまさに“夢の饗宴”と呼ぶにふさわしいものなのだが、どうしてだろう、実際にこうして録音された作品を聴いてしまうと、楽譜でしかなかったものが実際に奏でられているという感動よりも、幻滅してしまう気持ちのほうが大きかったのだ。それは小説が実写映像化された時の、想像との乖離からくる落胆にも似ているのかもしれない。確かに個々のアーティストの演奏は素晴らしいのだが、20曲それぞれのシート・ミュージックにあしらわれた美しいアートワークと、五線譜に書き込まれた音譜を眺めながら聴こえてきた音には、もっと無限の広がりがあるような気がしたからだ。

勿論、舞台版や劇場版の出来が悪かったからといって、原作そのものが貶められるようなことがあってはならない。だが結局はそれも、楽曲の魅力の乏しさに拠るのではないだろうか。おそらくこのアルバムからは後世に渡って歌い継がれ、かのグレイト・アメリカン・ソングブックに名を連ねるようなスタンダードは生まれないだろうし、楽譜の発売から本作のリリースに至る1年半の間にこのプロジェクト自体がさほど浸透していないことも、それを裏付けているような気がしてならない。なるほど、ここに収められた楽曲はそのスタイルこそ往年のポピュラー・ソングを踏襲してはいるが、多様な解釈による大衆への伝染・流布という当初の狙いで言えば、ダフト・パンクの“ゲット・ラッキー”のほうがはるかにその役割を担っているし、現代のスタンダードと呼ぶにふさわしいからだ。

もっとも、この作品はベックが投げかけた『ソング・リーダー』という問いかけに対するひとつの模範解答であって、答えはひとつではない。極論を言ってしまえば、仮にこのアルバムを聴かなかったとしても、『ソング・リーダー』という作品は成立するのだ。アルバムはスコット・ジョップリンへのオマージュとも言えるラグタイム・ナンバー“ミューティレイション・ラグ”で幕を閉じるが、日本盤にはその楽譜のアートワークを手掛けた(ベックの『グエロ』でもおなじみの)カナダ人画家マルセル・ザマによる原画のポスターが付いている。そのポスターを眺めながら聴こえないはずの音楽に想いを馳せる、それもまたこの『ソング・リーダー』の楽しみ方のひとつなのではないだろうか。

本作の発端はベックが書き下ろした20の楽曲を楽譜集の形でまとめた「アルバム」――アメリカにおける同書の出版元マクスウィーニーズのサイトいわく「2012年の終わりにおいてアルバムがどんな形で存在できるかについての実験」、そして「人々が楽譜を演奏することでしか聴くことのできないアルバム」(ベック)――であり、コンセプチュアルな発表形態は当時話題になった。

そのいわば「机上(譜面台上?)の音楽」に生命を吹き込んだのが本作。「手本になる『オフィシャル』ヴァージョンが存在しないことで受け手が自由に楽曲を解釈・演奏できる」という同書のスピリットを尊重してベック本人は音源化を遠慮していたようだが、2013年には様々なゲストが彼らのヴァージョンを披露する『ソング・リーダー』コンサートを英米で開催。そのショウに出演したアクトの一部が顔を並べているように、有名から無名まで幅広いアクトの解釈――ベック自身も“ヘヴンズ・ラダー”を提出している――を集める発想はここにも引き継がれている。本作共同プロデューサーのランドール・ポスターは映画音楽監修業(ウェス・アンダーソンを筆頭に数々のヒット作に貢献)、また近年はバディ・ホリーやフリートウッド・マックのトリビュート盤企画でも知られる凄腕のキュレーターであり、いわば「オルタナ~インディ・ロック世代にとってのハル・ウィルナー」に当たる人だ。

譜面を演奏してみた、あるいは専用サイト他にアップされたアマチュア・ヴァージョンをチェックしてきた方もいるだろうが、恐らく大多数の人間にとってこれが実際に『ソング・リーダー』楽曲を耳にする初の機会になると思う。ゆえに聴く際のポイントもおのずと「楽曲そのもの」というよりもそれらの演奏者/シンガーになってくるわけだが、その意味でジャック・ホワイト、ジェフ・トウィーディー、エレノア・フライドバーガーらは彼ら自身のカラーと楽曲とをうまく調和させている。アルバム前半はアメリカーナ/フォーク/SSW調でほぼまとめられているが、ノベルティ・ソングが増える後半ではマーク・リボー、スパークス、スワンプ・ドッグといったベテラン勢がワイルド・カード的にアクセントを添えていてさすがである。

一方でノラ・ジョーンズやローラ・マーリングのオーソドックスな解釈は「他のアーティストでも代用できそう」との思いがつい過るし(ノラはジェニー・ルイスがだぶって仕方ないし、ローラはさしずめこの手のコンピによく登場するベス・オートン、あるいはファイスト?)、オールド・ファッションなアメリカーナ~カントリー色を反映した人選――ちょっと前だったらジョン・ドーやマーク・ラネガンが引っ張り出される場面――のボブ・フォレストやジェイソン・イゾベル、ラウドン・ウェインライトらは安全牌でスリルに欠ける。筆者にとっては本作が初体験になるアクトにしても、モーゼズ・サムニーはボン・イヴェール、ロード・ヒューロンはフリート・フォクシーズ/ローカル・ネイティヴス系、Yミュージックはオーウェン・パレットあたりが浮かび……と、さながら『ピッチフォーク』編集部のスプレッドシートを眺めているような気分になる。

そんなシニカルな思いは頭からぬぐい去って「各アクトの持ち味を味わえばいいのだ」とも思うが――だったらそれぞれの音楽を聴く方が手っ取り早い。ジャーヴィス・コッカーやデイヴィッド・ヨハンセンのように「いかにも」という出来な場合は、余計にそう感じずにいられない。うーむ。耳が良くてテクニカルな音楽知識のある人なら「ここのメロディ/コード進行がベックらしい」なんて分析やひと味違う楽しみ方もできるのだろうか? しかしベック自身が「他の人々が歌うことを念頭に置いて書いた」と語るように――たとえば“ヘヴンズ・ラダー”はポール・マッカートニー味たっぷりだ――『ソング・リーダー』楽曲はかつてのシート・ミュージックの持っていたスタンダード性やそれに伴うクリシェを意識したシンプルな「歌」のアンソロジーであり、ベックの個性やアイデンティティを聞き取るのは自分には難しい。

そう考えるとこのアルバムは①「作家性」を抑えつつ、②しかし全体を繋ぐのは「ベック」というスレッドであり、タイトルに冠される彼のネーム・ヴァリューが一番の「売り」という――さほど有名ではないソングライターがいきなり楽譜集を発表しても箸にも棒にも引っかからないのだから――逆方向の2ベクトルに引っ張られていると言える。そのどっちつかずな印象を更に強めるのが、この作品のコンセプトのモデルである「楽譜音楽が流行した時代(=19世紀後半から20世紀前半)」のポピュラー・ソングが担っていた役割あるいはコンテクストが『ソング・リーダー』に欠けている点だ。

なるほど、ラジオや録音技術が普及する以前のこの時代に人々は楽譜を演奏しエンタテイメントを自ら生み出していた。しかし人気曲の生まれた背景にはクラシックにオペラ、それらを大衆向けにアレンジしたミンストレル・ショーやサーカス、ミュージカル、マーチング・バンドといったライト・エンタテインメントの歴史があり、それらを耳にし譜面を買った人々が酒場のピアノで、あるいは応接間で演奏し広まっていったという側面もある。移民の国アメリカにはヨーロッパの民謡からアフリカン・アメリカンの霊歌に至る口承音楽の伝統もあり、必ずしも「譜面から」ポピュラー・ソングが成立していったわけではない。ベックのイメージにはティン・パン・アレー(アメリカにおける音楽出版産業の起源)もあるようだが、それらの楽譜を人気楽団やボードヴィル一座に提供し演奏してもらいヒットに繋げる~あるいは音楽店に赴いて新作楽譜のデモンストレーションを行うセールスマン兼ピアニストが存在したことからも、「聴いてから買う」志向はこの時代から既にあったと言える。

また今やスタンダードと看做されているかつての大衆音楽の多くは、時代/社会/政治情勢/コミュニティを映す鏡でもあった。プランテーションで搾取される黒人奴隷の祈りや貧しい農奴/移民にとってのつましい娯楽、エンタメを目的に書かれたショー・チューンやダンス音楽、社会/政治風刺、異国趣味、民意高揚を意図した軍歌あるいは慰霊歌……と様々だが、音楽とそれが響くシチュエーションあるいは書かれた対象との結びつきは強かったということ(その結びつきは、時代や世相の変わった現在も度合いこそ違えヒット曲のDNAに流れているわけだが)。

しかしそうした集団意識やツァイトガイスト、人心の琴線といったフィルターを通すことなく「普遍的なスタンダード」というコンセプトを抜き取り提示した『ソング・リーダー』プロジェクトは、「仏を作って魂を入れず」というのか、アーティスティックなスタイルのエクササイズあるいは過去へのフェティッシュと映る――いや、そもそも楽譜集というのは「目で見る音楽のオブジェ」でもあるわけで。そこから派生したこのアルバムがあまり実質を伴わない聴体験をもたらすのも、不思議はないのかもしれない。