グレタ・トゥーンベリが2020年3月に始めたオンライン・ディスカッション「トークス・フォー・フューチャー」第一回のパネラーの一人に、活動家ナオミ・クラインがいた。当然話の中心はパンデミックだったが、印象に残ったのはそこで繰り返された、この後の世界への懸念だ。気候危機について、彼女たちはずっと「クライシスをクライシスとして扱え」と主張してきた。だが果たしていまの危機が落ち着いた後に、人はまた別の危機を直視するだろうか。すでに始まっている「生活を元通りにしろ」という欲求は、どこまで暴力的になりえるか。

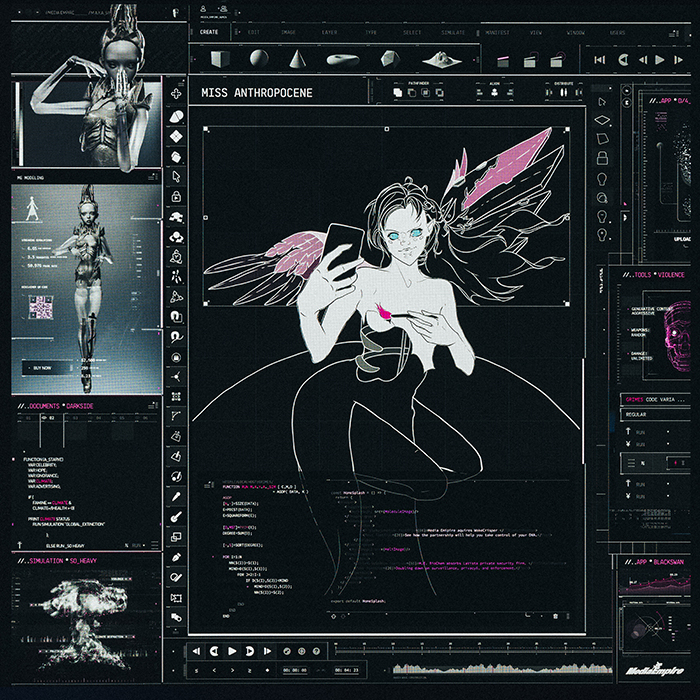

と、そんなことを考えていたので、2月末にリリースされたグライムスの5枚目のアルバムについてはやや断片的に受け止めていた。気候変動についてのコンセプト・アルバム? アニメ的に先鋭化したヴィジュアルはその復讐の女神であり、スーパーヴィラン? ハイパーな前作からうってかわってエモでダウナーなサウンドは興味深かったが、全体がまとまらずバラけていく印象は、実際にコンセプト・アルバムとしてまとまりがないのか、それとも複雑なレイヤーがあるのか、つかみきれなかった。何よりリアリティに欠けている気がした。

けれどもグライムスはとことんアートの人であり、この10曲で描かれるのはおそらく冒頭で触れたような気候変動のアクチュアリティではなく、もっと内面化された気候変動のアート・ファンタジーだ。それは現実と連動しつつ、むしろそれが生む罪悪感や鬱のエモーションに突き動かされている。地球のクライシス=自意識のクライシス。ヴィジュアル以上に、日本のアニメと親和性があるのはそこかもしれない。だからこそ海外のレヴューが指摘するように、本作にはグライムスがここ数年巻き込まれたゴシップ的セレブ・サークル、「名声」のエコー・チェンバーの感触もある。テイラー・スウィフトの『レピュテーション』でもわかるように、自分ではごくパーソナルなことを扱っているつもりでも、どこか自家中毒的になってしまうモチーフだ。オープニング曲“ソー・ヘヴィー・アイ・フェル・スルー・ジ・アース”は、恋愛によって自由と自立を奪われる曲にも聞こえる。前作『アート・エンジェル』は「わたしはあなたのドリーム・ガールにはならない」という宣言で括られていた。だが天使は羽根をもがれ、地に堕ちた。

コンセプトが全体を統一するのではなく、混沌とイメージの氾濫を引き起こす——それはアルバムのタイトル『ミス・アントロポセン』にも表れている。性差別的なコンテストで選ばれるミス・アメリカ。自然を愛し人を憎むミザントロピー(2008年のSF小説『三体』に登場する降臨派も思わせる)。そして、人類は地球の病であるとする地質学のターム。この壮大かつ、個人的なセルフ・アナイアレーション=自滅の感覚がグライムスを天使からスーパーヴィランにした。とはいえそれは新しいアイデアではなく、前作のインタヴューでも彼女は「ヴィランとしてのグライムス」を語っている。

歌詞もコンセプトについて語るというよりは、自分の中に巣食う暗さ、ダークな神話をさまざまな曲調で綴っているように思える。トリップホップ的な冒頭2曲から一転、ギターの弾き語りにも聞こえる“デリート・フォーエヴァー”は、リル・ピープが死んだ夜に書いたとも言われる曲。ここに登場するヘロインや鏡に盛ったコカインの白い線は、「自分の時間を永遠のブルーで埋める」ための小道具だ。彼女のルーツの一つでもあるボリウッド調の前奏で始まる“4AM”では、朝の4時に「また落ちていく」自分を見つめる。パワー・バラッド“ニュー・ゴッズ”では「新しい神々」へ手を差し伸べ、“マイ・ネーム・イズ・ダーク”では死の天使が神に「アンファック・ザ・ワールド」と請い願う。自殺や死の甘美なイメージに溢れた“ユール・ミス・ミー・ホエン・アイム・ノット・アラウンド”、世界の終わりを歌う“ビフォア・ザ・フィーヴァー”……。

そんなゴスでエモなアルバムは、突然最終曲“アイドル”で明るく楽観的なムードになる。ヴィデオに登場するのは無垢で子どもっぽく、人工的な甘さで飾られた少女の姿。日本のアイドルを引用しつつ、それは「報われない愛」であり、「私が一番好きな音楽を作った」存在でもある。もしかするとグライムスのアイドルとは、クリエイティヴィティそのものなのかもしれない。その相手と「美しいゲーム」をすることで闇は光へと変わり、たとえ負けてもそこに悲しみはなく、愛が残る。クライシスは鮮やかに反転する。グライムスはやはり、とことんアートを信じる人なのだ。

優れたアートは、図らずとも予言となる。そう信じざるを得ない作品がこの世界にはいくつもある。グライムスの5作目となるアルバム『ミス・アントロポセン』も間違いなくそんな作品の一つとして記録されることだろう。

グライムス本人が語る通り、本作は気候変動をテーマとして制作されたレコードだ。よって筆者は、本原稿を依頼された時点では、当然のように「気候変動と人類、そして“残された選択肢”」を軸に語るテキストとしてこの文章を仕上げようと考えていた。00年代とテン年代を経て、ついにタイムリミットが差し迫った問題として、気候変動は2020年代の我々の目の前に“人類共通の敵”として立ちはだかるはずだったのだ。

しかし、世界はそれよりも先に進んでしまった。2020年4月現在、世界を取り巻く状況はご存知の通り。そこでは気候変動よりもはるかに残酷かつ克明に、我々人類が抱えている問題が浮き彫りとなり始めている。グローバリズム、格差、SNS。それらが内包していた危険性すべてが渾然一体となり、国と国を、人と人を分断し始めた。

あらゆるクラスタが自らを永井豪『デビルマン』で虐殺される牧村家になぞらえ、その思想に反対するクラスタを“狂った民衆”だと思い込む。これまで世界中で作られた優れた作品を評し、対話の無力さを嘆きながらもその理想を賛美し慈しんでいた階層ですら、SNS上では限られた文字数から相手をカテゴライズし、その上で被害者の体裁を取って相手を罵倒する。それが今起こっていることだ。そう、何も正しいと思えない。

寛容さ、優しさ、そして対話はどこへ行った? 「何度くじけそうになっても、相手を理解しようとする気持ちを忘れないでいよう」そんな誓いはどこへ消えた? 僕らが描いた理想は、殺人の上にそびえる“平和”だったのか?

本作は、グライムスが自我を超えた領域に足を踏み入れようと作ったレコードだ。“人新世の女神”という気候変動を擬人化したペルソナを被り、ヴィランになり切ることで、気候変動との戦いをゲーミフィケーションするというコンセプトが、元来ここにはあった。そもそもグライムスはフェイク・ポップスターというコンセプトで始まったプロジェクトであり、それを確立したのが『ヴィジョンズ』だった。次作『アート・エンジェルズ』には、ブレイク後に傷つけられた女性プロデューサーとしての自らを証明しようと一心不乱になった作品としての側面があった。そうして自らのアイデンティティに囚われ続けざるを得なかったグライムスが、自分ではない誰かを演じてまでその身を捧げた作品がこのレコードだ。

サウンドに目を向ければ、前2作が持っていたハイパーなポップ感は薄れ、トリップホップのようなヘヴィで不穏な雰囲気がほぼ全編を覆っている。これまで培ったテクニックを、見せ物ではなく本質に注ぎ込むように、楽曲の世界にフォーカスさせているようだ。そしてリリックは、あらゆる手段を使って“世界の終わり”、そして“終わった後の世界”を描いている。

「差し迫った絶滅」

「新たな神々」

「政府など決して信じずに確かに神に祈る」

「橋の下で交わす罪に汚れたキス」

「右手には楽園、左手には地獄、そして死の天使が傍にいる」

「死の天使が神に告げた『混乱した世界を元に戻せ』」

「入り口はたくさんある。なのに出口は一つしかない」

本作収録曲のリリックはどれも短いものだ。しかし、ここで歌われている言葉は、そのどれもが、現状とその先にある最悪の未来を予言しているようにさえ思える。

……だが、僕らにはまだやるべきことがある。そうだ、各楽曲の主人公である“私”とは何を象徴しているのかを考えてみてほしい。例えば“ヴァイオレンス”の中で、主人公は誰に傷つけられているのだろうか? それはこのレコードを聴いている、僕たちのことではないか? 本作はその視点を何重にも切り替えることができるようになっているのだ。

おそらくグライムスは、こうしたギミックを、誰もが気候変動の原因である当事者として自らを認識させるために用意したのだろう。しかしそれは、今となっては、この分断が進む世界において、僕と君とを、君とあの子とを、彼らと僕らとを、精一杯の優しさを持って相対的に捉えるための希望として機能させられるべきではないだろうか。

最終曲“アイドル”に耳を傾けてほしい。愛が世界を壊す、そのあまりに不穏な予感を。