「起承轉結」の4編で構成された『ラヴ・ユアセルフ』シリーズをとおして、BTSはその言葉通り「自分自身を愛そう」と世界に訴えかけた。そしてこのシリーズ第三弾にあたる本作は、アジア人のアーティストとしては史上初の全米チャート1位を獲得。韓国出身の7人組は名実ともに世界一のボーイ・バンドへと登りつめた。鮮烈なヴィジュアルとストーリー性に富んだ一連のミュージック・ヴィデオ。ARMYと呼ばれるファンとのインターネットを介した親密な交流。ワールドワイドな流行とK-POPの伝統を折衷させた音楽性――彼らが欧米でも爆発的な人気を得た要因は枚挙に暇がないが、なかでも彼らがその作品をとおして社会的な意見を積極的に発信してきたことは、アジア圏のボーイ・バンドの在り方として非常に画期的だったと思う。それこそ『ラヴ・ユアセルフ』とはメンタルヘルスに苛まれる現代人に向けたメッセージでもあり、メンバーのうち何名かが実際に鬱で苦しんでいた過去を公表したことも、ファンとの連帯をさらに強くしたのは間違いない。「国籍や肌の色やジェンダーは関係ない。ただ、あなた自身のことを話してください」。国連総会にて行われたスピーチでリーダーのRMは世界中の若者たちにそう語りかけていたが、BTSはまさにそれを有言実行しているし、その誠実さに彼らのファンは胸を打たれたのだ。(渡辺裕也)

listen: Spotify

タイラー・ザ・クリエイター、フランク・オーシャン、シド・ザ・キッドといったスターを輩出してきたオッド・フューチャーは、ひとつのコミュニティをベースにした集団作業から巣立ったものがポップ・ミュージックの在り方に大きく影響を与えうるということを証明して見せた。そんな彼らに影響を受けて結成されたのが、ケヴィン・アブストラクトが中心となって設立されたコレクティヴ、ブロックハンプトンだ。2017年の『サチュレーション』シリーズが一躍話題を呼んだ彼らの新作は、トラップやグライム、ドラムンベース等が混然一体となりながらアグレッシヴで奇形的なヒップホップを形成する一方、ピアノやエレキ・ギターがベースとなるヴォーカル・ナンバーを取り入れることで、ポップなフィーリングと先鋭性が両立した懐の深い作品となった。コレクティヴの作品とはいえ、コミュニティ内に閉じこもるのではなくジェイデン・スミスやサーペントウィズフィートの参加があることも面白い。集団性がアートにとって有効に機能するケースは歴史上数多く見られる。現代の日本でもカオス*ラウンジやChim↑Pom、パープルームといったアート・コレクティヴの隆盛が頻繁に語られている。コレクティヴ内にカメラマンやデザイナー、クリエイティヴ・ディレクターを擁するブロックハンプトンもむしろそういったアート・コレクティヴとして考えたほうが、音楽家集団として考えるよりもその活動の面白さが見えやすくなるのかもしれない。(八木皓平)

listen: Spotify

もはや「インディしか聴かない」「ヒップホップしか聴かない」「ロックしか聴かない」なんて人がほとんどいないように、ミュージシャンがラップ・アルバムの後にドローンなエレクトロニック作品をリリースしたとしても、同じアルバムにヒップホップとR&Bとパンクとテクノの楽曲を並べて収録したとしても、決して驚くようなことではないはずだ。むしろタップ&スワイプ&ストリーミングであらゆるジャンルや時代を行き来しながら音楽を聴く現代においては、90年代のプライマル・スクリームやフランク・オーシャン、そして近年の曽我部恵一こそがごく自然なミュージシャンの姿のようにも見えてくる。本作もそうした「現代的」なアーティスト像を体現したかのような作品ではないだろうか。おどろおどろしい悪夢的なフィーリングとチープなサウンド、そして実験性が結託していた前作から一転、本作は少なくとも表面上はキュートかつエレクトロニックな作品に仕上がった。ソフィーとホラーズのファリス・バッドワンがプロデュースとコライトで参加した“ホット・ピンク”、“イッツ・ノット・ジャスト・ミー”はその最たる例だろう。しかし、決して「別物」になったわけではない。エッジーなエレクトロニック・サウンドと、砂糖菓子のように甘いメロディはその裏側にキッチュな毒を湛え、ヴォーカルを中心にそこはかとなく漂うインディ音楽的なフィーリングは、本作が前作と地続きにあることを聴き手に伝えている。つまり「どのように文脈を作りながら新鮮な意匠を選び編んでいくのか」という現代アーティスト的な視点と、核にあるヴィジョンやコンセプトの強さこそが、今ミュージシャンに求められているように感じられるのだ。……カニエ・ウェスト最強説?そうかも。(照沼健太)

listen: Spotify

魅力的なクリエイティヴィティを発揮する女性アーティストがインターナショナルに拡大した2018年だったが、そのフランス代表こそが「クリス」ことクリスティーン&ザ・クイーンズだ。一昨年にはフランス語で歌うデビュー・アルバムが全英チャート2位と、英語圏進出に成功。当時は“サン・クロード”などのMVで見せた「バレエ・ダンスを踊る、フランスのお洒落シンセ・ポップ」というイメージが強かったが、今回は一転、例えば“ダム・ディモア”のMVでは男装し、80s風のR&Bに乗りながら、男性ダンサーたちとマイケル・ジャクソン風のドラマ仕立てでグループ・ダンスを披露する。思い切って髪を短く切ったことも、もちろん意識的なイメージの刷新だろう。現在、オーディオ&ヴィジュアルの両面で才能を発揮するアーティストは少なくないが、ここまでの統率力とアイディア構成力を発揮する人は本当に珍しい。それも俗に一切流されず、オルタナティヴなエッジをしっかり植えつけたままで、だ。それに加え、フランス語ヴァージョンと英語ヴァージョンと2つのアルバムを同日リリースしているのだから、恐れ入る。その労力も踏まえて考えれば、現在最も創造力と強い野心に溢れている才女は彼女かもしれない。ソングライターとしても“ガールフレンド”、“ダズント・マター”、“5・ダラーズ”と力強いアンセムを書く力もあることから、この先も本当に楽しみだ。(沢田太陽)

listen: Spotify

ラップ・ミュージックが旋風を巻き起こしているのは北米に限ったことではなく、東アジア諸国においてもその勢いはますます加速するばかりだ。そんなアジアの熱気を世界各地に伝えているのが、米ニューヨークを拠点とするメディア・プラットフォーム兼レーベル〈88ライジング〉。本作はその〈88ライジング〉が企画した初のコンピレーション・アルバムで、MVのヴァイラル・ヒットをとっかかりに成功を掴んだインドネシアのラッパー=リッチ・ブライアン、デビュー作『バラッズ1』が全米チャート3位に食い込んだ大阪出身の元YouTuber=ジョージ、そして中国政府の規制に晒されながらも躍進しつづける4人組のクルー=ハイヤー・ブラザーズなど、レーベルの主要アーティストが一同に集結。その盛り上がりぶりを印象づける、まさに記念碑的な一枚となった。トラップはもちろん、レゲエやトロピカル・ハウスなども包括した音楽性はじつに多彩。なかでも終わりゆく夏の刹那的なフィーリングを見事に表現した“ミッドサマー・マッドネス”は2018年最高のサマー・アンセムとなり、早速リル・ウェインが同曲をサンプリングしていたのも印象的だった。アジアのヒップホップ・カルチャーがローカル特有の訛りを取り込みながら着実に成熟していることを、この全17曲は如実に伝えている。(渡辺裕也)

listen: Spotify

ピアノが持つフェティッシュな音響性の追求という点で、ニルス・フラームに比肩する音楽家はほとんどいない。彼の音楽を聴くことで、打鍵やペダルを踏む際に響く微かな音にこそピアノというツールの本質があるのではないかと思わされたリスナーも多いはずだ。その実験の果てが『Solo』で用いた全高3メートル、総重量2トンあるオリジナル・ピアノの使用だ。これはほんとうにピアノの音だろうかと思わせられる異様な響きからは、狂気にも似た彼のこだわりを感じることができる。そんなニルス・フラームは4年ぶりの新作で、なんとベルリンの名門スタジオ、ファンクハウス内に自分のスタジオをセッティングするという驚くべき行動にでた。2年かけてミキシング・コンソールを作るだけでなく、彼の音楽のコアを司るリヴァーブを録るための反響室も作ったとのこと。彼の新しい試みはこれだけではない。自身のソロ・アルバムには外部アーティストをほとんど入れてこなかった彼は、本作でコーラス・グループのShardsや、ドイツはハンブルグのマルチ・インストゥルメンタリスト、スヴェン・カシレックをはじめとした多種多様な音楽家を招いている。これらの要素が、ニルス・フラームが奏でるピアノやアナログ・シンセ、ハーモニウム等の楽器と溶け合い、〈ECM〉と〈Tresor〉が甘やかに融合するようなサウンドを作りあげ、ポスト・クラシカルのフラントラインを提示する。(八木皓平)

listen: Spotify

インディ・ロックについて考えたとき、ここ数年のサウンド・クオリティー向上は目を見張るものがある。ローファイやガレージ、ジャンクを中心に添えた安直なアマチュアイズムは存在感が薄れ、トレンドを退いた。一方でベースやドラムを中心にバンド・サウンドのポスト・プロダクションが活発になり、ミキシング/マスタリングへの意識が強まった。〈サインマグ〉のショーン・エヴェレットへのインタヴューで彼が発言しているように、その影響源には現在のヒップホップの隆盛がある。ボン・イヴェールやザ・ナショナルをはじめとしたUSインディ・ロックの薫陶を受けているROTH BART BARONも当然その潮流に着目しており、収録曲である“HEX”と“SPEAK SILENCE”のミックスを担当しているのがチャンス・ザ・ラッパーを手掛けたエンジニア、Elton”L10MixedIt”Chuengであることは、そのことと無関係ではないはずだ。現代的な低域を響かせつつ歌モノとして芯のあるサウンドは、このエンジニアの腕の確かさを示すとともに、各楽器の音色がゆとりをもって存在感を放つこの2曲でこそ彼のエンジニアリングが活きる、と判断したバンド側のジャッジが優れていたことも示している。現代的なプロダクションが施されていても、ソングライティングから導き出されたサウンド・デザインがそのプロダクションに合ったものでなければ意味がない。大切なのは「ソング」なんだと訴え続けるフロントマンの三船は、そのことをよくわかっている。(八木皓平)

listen: Spotify

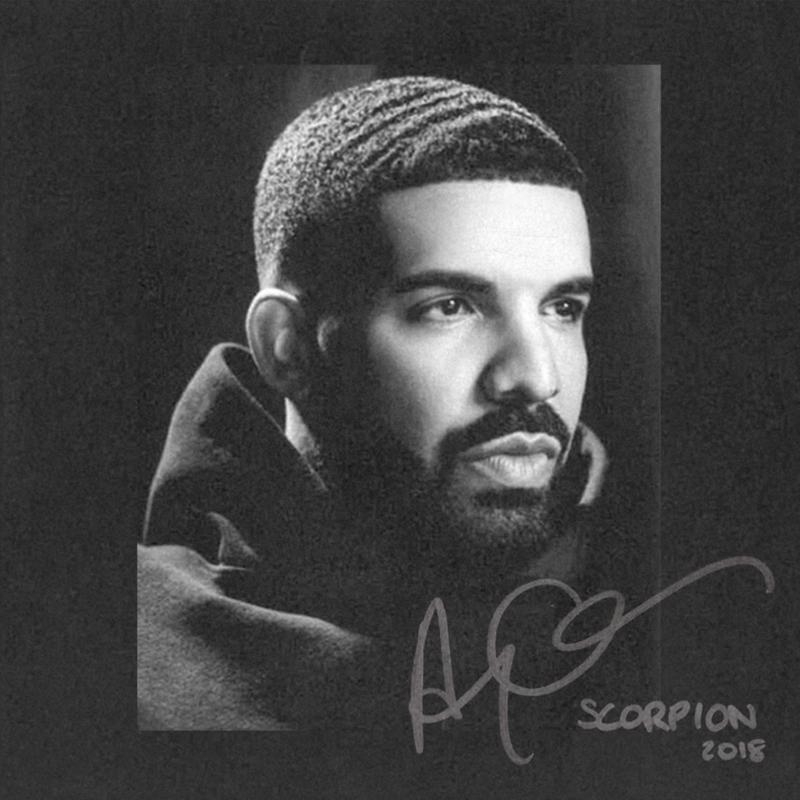

みんなドレイクを目の敵にしすぎ。2018年ダントツ世界一のストリーミング再生数を叩き出した本作のうち、その82%が“ゴッズ・プラン”、“イン・マイ・フィーリングス”、“ナイス・フォー・ホワット”、“ノンストップ”、“ドント・マター・トゥ・ミー”、“アイム・アプセット”の6曲「だけ」によるものだったことを引き合いに出して、アルバムというアートフォームの崩壊を嘆く〈ローリング・ストーン〉誌の記事なんて難癖もいいところ。6曲も聴かれていれば十分じゃん! 『スリラー』でいったら2/3の曲数だよ! と言いつつ、まあ確かに、自分も2枚目の終盤あたりは曖昧模糊といった感じなのだが……。いや、でも“ゴッズ・プラン”の記録的ヒット(あんなダウナーなフロウの曲が年間1位の曲になったことの画期性についてはもっと語られるべき)とプシャ・Tのビーフによってこれ以上ないほど加熱した状況に放り込まれた、本作1枚目冒頭3曲における抑制の効いた怒りと凄みは、初めて聴いた時のアドレナリン放出量が音楽の重要な評価基準である自分にとって今年屈指の瞬間だった。これまで散々ドレイクについて語られてきた「男の泣き言リリック」のイメージも、そろそろ更新すべきタイミングだと思うんだけどなあ。あと、やっぱりドレイクはとにかく低音が圧倒的に気持ちいいの。キックやスネアやベースだけじゃなく、何よりも声そのものの低音域が。この気持ちよさがポップ・ミュージックの新しい基準だし、その基準においてこの先もドレイクに敵うアーティストが現れるとは思えない。(宇野維正)

listen: Spotify

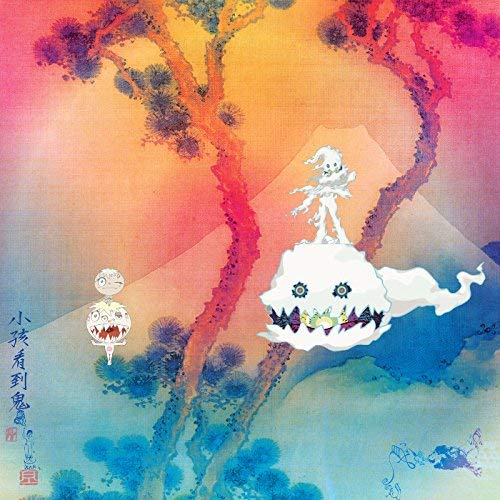

キッズ・シー・ゴースツと言われて反射的に思い浮かべたのは映画『シックス・センス』。本作でのカニエは何を見たのか1曲目から連射する銃の口真似のような奇声をあげ、理屈では説明できない状態だ。それでも、いかにもカニエのアルバムらしく「俺が違う穴に入れてると彼女に言われた、俺は自分を見失ってる」という類いのラインと、マーカス・ガーヴェイによる力強いスピーチが同居している。カニエとカディのコラボとなる本作で、二人はまず自身の音楽的遺産に「依存」しているようだ。そのうえで、2018年の注目株の一人070・シェイクが「もう痛い思いをすることもない、自由な感じ」と歌う“ゴースト・タウン”(カニエの『イェ』収録)が“フリー(ゴースト・タウン Pt.2)”の産みの親であり、依存だけでなく「互助」に大きな力を得ている。そういった意味で、本作は2018年のワイオミング・セッションでの最良の成果だったのではないだろうか。ちなみに、2016年、カディはアルバムのリリースを間近にして抑鬱と自殺念慮の治療のためリハビリ施設に入り、ほぼ同時期にツアー中に倒れたカニエは精神医学的な所見を求め入院した。本作『キッズ・シー・ゴースツ』は『シックス・センス』と異なり、まぎれもなく今生きていることの証であろうとしている。「ステイ・ストロング」と繰り返し歌われながら、本作は幕を閉じるのだ。(小林雅明)

listen: Spotify

一貫して自身に所縁のある地名をアルバム・タイトルにしてきたアンダーソン・パーク。今回は『オックスナード』としたものの、実際にはグッと『コンプトン』寄りとなった。もちろん後者は彼の客演アルバムであって自作ではない。けれども(パークの)ラップと客演アーティストの見せ場を作って聞かせる、ドクター・ドレの采配によるアルバム全体の作り/狙いそのものは重なっているように思える。さらに本作でのパークはソウルフルな歌を聴かせることよりも、ラップでフレックスすることに楽しさを感じているようだ。2曲目のアウトロで、ビギーの“リスペクト”には負けるとはいえ、車内での露骨なオーラル・セックス場面も飛び出し、クルマのスモーク・ガラスを表題にした“ティンツ”ではパークのイケイケなノリにケンドリック・ラマーも巻き込んでいる。前作『マリブ』での音楽性やザ・フリー・ナショナルズの出番を望んでいるリスナーであれば、このあたりには少なからず違和感を覚えるだろう(作品の質に対する評価とは別の次元で)。パーク自身はかなり早い段階で、前作と同じことはしない、と断ってはいた。ドレイクやポスト・マローンに人気が集まる2018年のメインストリームで常套化済みの、歌でもラップでもない表現に比べると、本作のパークにはラップと歌の線引きがあるように聞こえる。そこも、本作が『マリブ』ほど騒がれない理由のひとつだとしたら、なんか嫌である。(小林雅明)

listen: Spotify