マック・ミラーは、ラップ・スタイルこそ緩く、間の抜けた感じが魅力だが、多作な人で、プロデューサーとして2作目のアルバムからラリー・フィッシャーマン名義で姿を現し、後に別キャラ、ディルージョナル・トーマスも登場させた。自らをラッパーというよりはミュージシャンとして意識していそうな面は、同作以前に、ラリー・ラヴスタイン名義で、ジャズ・シンガーっぽくラウンジ・ミュージックを演っていたことや、ジ・インターネットとの共演ライヴ作にも表れていた。そういった方向性が、女の人から色々と勉強させてもらいました、という主題(そのミューズは、ドあたまから出てきて、“マイ・フェイヴァリット・パーツ”では愛のデュエットを披露する現在の交際相手アリアナ・グランデであるに違いない)を持つ本作では、(ドニー・トランペット&ザ・ソーシャル・エクスペリエンスっぽい)トランペットや、ムーディなサックスといったアクセントだけでなく、アンダーソン・パックやJMSN、さらに、お婆ちゃんがお爺ちゃんとのなれ初めに始まり愛について2分以上以上語るアウトロでピアノを弾くロバート・グラスパー等と共作することで、より際立ってきた。(小林雅明)

華やかなショウビズの世界で子役経験のある、ニューヨーク拠点の10代のキラ星ポップ・アマルガム兄弟デュオを語る前に、このデビュー作をプロデュースしているジョナサン・ラドーに触れるべきだし、さらにはそのジョナサンとサム・フランス(本作にも参加しているのだが)によるフォクシジェンのことを避けて通ることなどできないし、となるとそのフォクシジェンをレーベルの〈ジャグジャグウォー〉に繋いだリチャード・スウィフトの話だってせねばならないだろう。だが、そうしたUSインディの魑魅魍魎より、メジャー感あるポップ・コンシャスな作りを実践していることの方が重要だ。さまざまな楽器の音色と特性、無限のコードの組み合わせ、自在なメロディとハーモニー……この二人はその込み入った仕組みをきっと理解している。けれど、そのレトリックに陶酔することなく、自ら率先して広く大衆に愛され、時には下衆に消費されていくことを望んでいるようだ。だからこそ輝く。だからこそ土俵に上がれる。なぜなら、きっと二人は誇るべき美学を持っているから。「ポップ・ミュージックとは徒花である」と。(岡村詩野)

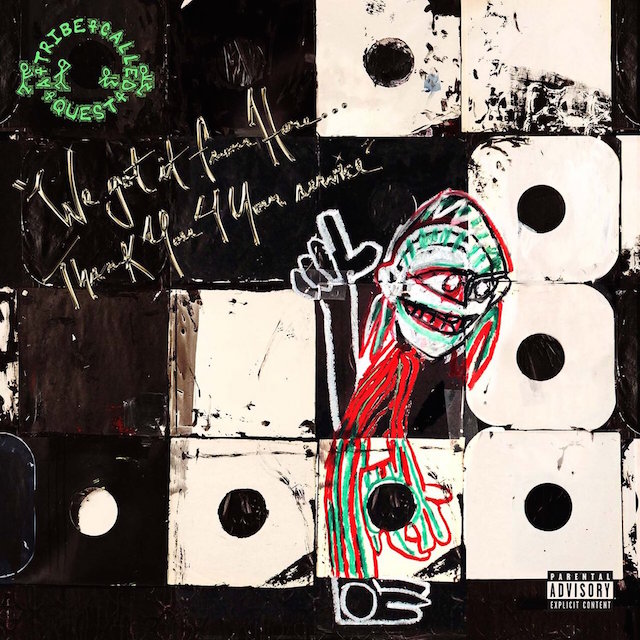

冒頭から繰り出される、18年振りの作品とは思えないほどに息の合ったQティップとファイフ・ドーグの掛け合い。このユニゾン・ラップが醸し出す不変のグッド・ヴァイヴに、思わず胸が熱くなる。コンペティションよりもユニティを、対立を煽るよりも多様性に祝福を。90年代から一貫するトライブの活動姿勢と主張は、これまでもヒップホップ・カルチャーに計り知れぬ影響を与えてきたが、2016年以上に彼らの存在が必要とされた年はなかった。バスタ・ライムズらお馴染みの面子に加え、ケンドリック・ラマーを筆頭とする若い世代、ジャック・ホワイトにエルトン・ジョンまで、Qティップの自宅に数多のプレイヤーを招いたサウンドには、気の置けないパーティー感覚が充満。言葉の面では現代社会が置かれた苦境をしっかり見据えつつも、決してユーモアは忘れない。あくまでカジュアルなスタイルで、彼らはあらゆるアイデンティティの人々に「ウィ・ザ・ピープル」と呼びかけ、差異の許容と団結を促してみせる。黒人社会の歴史が新たな重要局面を迎えた2016年のフィナーレを飾ったのは、ヒップホップ界の伝説による大団円のファイナル・アルバムだった。(青山晃大)

ジェイムス・ブレイクが持っていた雑食性が全面化した作品といえる。“レディオ・サイレンス”や“タイムレス”等を聴けば、彼がトラップをはじめとしたUSメインストリームのヒップホップやR&Bに影響を受けていることがよくわかるはずだ。影響源を素直にアウトプットするその様からは、これまで彼の作品に取っつきにくさを感じていたリスナーにも訴えかけるような、ノビノビとした開放性すら感じる。例えば“アイ・ホープ・マイ・ライフ(1-800 mix)”の、どこかチープに響くシンセからは、エレポップを自身のサウンドに貪欲に取り入れようとする彼の姿が見える。また、本作にも参加しているボン・イヴェールの最新作とも通じる、テクノロジカルな加工を施した独特のヴォーカリズムが“ミート・ユー・イン・ザ・メイズ”をはじめとした楽曲群で展開されているのも注目すべきだ。ポップ・ミュージックにおけるヴォーカルの有り方が問い直されている現在、彼のR&Bへのアプローチは極めてユニークだ。ポスト・ダブステップの寵児は、インディとメジャーの垣根を越えた、非人間的なソウル・ミュージックへとその歩みを進めている。(八木晧平)

ヒップホップとインディ・ロック/インディ・ポップがきれいに溶けあっている(制作陣にはフランク・オーシャンやヴィンス・ステイプルズ作品を手がけたマイケル・ウズウルーも)と、一聴してまずは感じるはずだし、“サバーバン・ボーン”等では、アーケイド・ファイアの『ザ・サバーブス』における「郊外」をコンセプト的に打ち出せたら、と考えたようだ。だが、出身はテキサスで、現在はLAを拠点に(ブロックハンプトンというコレクティヴでも)活動中の20歳のケヴィン・アブストラクトにとっては、現在進行形である自己発見そのものが、本作の主題であるらしく、米大統領選が最後の山場を迎えつつある頃に発表された“ミゼラブル・アメリカ”は「うちの母はホモ嫌いだから秘密にしてた」で終わらず、自分のボーイフレンドの「親はゲイは好きだが、黒人は嫌い」と現実の複雑さを示し、「見下げ果てたアメリカが、殺す俺の人格」と歌う。権利がどうこうとまでは声高にはならない彼だが、自分と同じバイセクシュアルの人たちの力になれればと考え、自分の内面及び自分と彼氏を取り巻く世界を取り上げているようだ。本作が発表されたのはトランプが勝利を収めた翌週だった。(小林雅明)

トランプの大統領選勝利を受けて、カナダへの移住サイトにアクセスが殺到したというニュースもあったように、困難な分裂の時代にあって、カナダという国の懐の深い国風はこれまで以上に人々を惹きつけている。今年、それに通じる魅力を放っていた音楽作品の筆頭は、自身もハイチ系移民であるカナダ人トラックメイカー、ケイトラナダのデビュー作だった。ヴィック・メンサやアンダーソン・パックらUSヒップホップの気鋭ラッパーから、クレイグ・デイヴィッドらUKハウス/ガラージのシンガー、ジャズ・コンボの形態でヒップホップにリーチするバッドバッドノットグッド等々、ゲストの顔触れからも分かる通り、彼の紡ぐ音楽はヒップホップ、R&B、ハウス、ファンク、ジャズを横断する開放的でエクレクティックな代物。ジャンル横断的な音楽自体は今や珍しいものでも何でもないが、彼の場合、デジタルな質感のフューチャー・ベースやネット・ミュージック界隈ともまた違って、実際に手と手を取って繋ぎ合わせるような人間的な温もりが全体を包んでいる。グライムスらを差し置いてポラリス・プライズに輝いたのも納得の、2016年のカナダから生まれるべくして生まれた一枚だ。(青山晃大)

〈ソナー〉や〈プリマヴェーラ・サウンド〉の発祥地であるスペイン。そんな最先端の現行音楽も身近な同国から届いたビッグ・シングが、この何とも無防備なガレージ・ロックだった、という驚き。もとい、フレッシュネス。ヴィヴィアン・ガールズやダム・ダム・ガールズが撒いた種が大西洋を渡り、UKからのダウンバーストに曝されることなく西風に運ばれて辿りついた地で芽を出した、とでも言うような。正味の話、そこにある種の傾向や時代性のようなものが見出せるといった類の代物ではない。それはいたってありふれていて、すこぶるオールドスクール。そんな彼女たちの音楽は、しかし、この2016年のポップ音楽が呈する複雑に込み入った音楽模様とのコントラストによって、ともすれば見落とされたり軽んじられたりされかねないものをありありと浮かび上がらせる。そして、このデビュー・アルバムが伝える瑞々しい息吹は、たとえば同じく今年、ブルックリンの片隅で胎動を見せた〈The Epoch〉周辺のフォーク・シーン――フランキー・コスモス、エスキモーらとも通じ合うようにして、その大切な気づきを語りかけてくれているようだ。(天井潤之介)

英国のインディ・ロックが衰退の一途をたどるなかで、それでもここ10年にわたって着実に良作を重ねているバンドといえば、いまや彼らとワイルド・ビースツくらいか。とりわけ、この生楽器とプログラミング、およびシンセサイザーの同期が並走していくバンド・アンサンブルと、それらに適度なデジタル処理を施した現代的なサウンド・プロダクションにおいて、まさに本作は昨年のテーム・インパラ『カレンツ』にも引けを取らない一枚だ。その一方で、このアルバムのプログレッシヴ・ロック然とした壮大な作風は、少なくとも2016年のポップ・シーンを見渡したときに比類できるものがなく、それゆえに欧米主要メディアの多くがその評価を棚上げしていたのも事実。しかし、なにも焦ることはない。それこそ彼らが60~70年代のヒッピー向け雑誌『全地球カタログ』にインスパイアされて本作に取り掛かったように、このアルバムが見直されるタイミングは、いずれ必ずやってくるはずだ。(渡辺裕也)

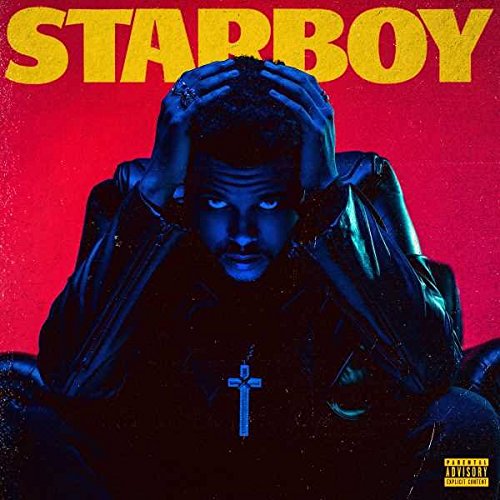

『ストレンジャー・シングス』が映像の分野でその役割を果たしたように、ウィークエンド『スターボーイ』はゼロ年代に入ってからずっと続いてきた80年代ブームの決定版にしてその最終解答のような作品だ。プリンス、ボウイ、トーキング・ヘッズらへの言及、ティアーズ・フォー・フィアーズ、ロマンティクスらの引用、マテリアリズム礼賛(「俺たちは愛のためではなくクルマのために祈る」“スターボーイ”)、そしてダフト・パンクの手コキによってラストで曲名通り射精のような大団円を迎えるマイケルへの想い(“アイ・フィール・イット・カミング”)。アルバムまでのカウントダウン・プロモーションもあまりに完璧で、批評家やリスナーから妬み嫉みの対象にもなりつつあるウィークエンド。しかし、ジギー・スターダストならぬスターボーイの仮面をかぶった現在のエイベル・テスファイは、「消費されて飽きられること」を畏れていない。アートワークやビデオに頻出する十字架は、ポップの殉教者となることを選んだ彼の覚悟の表れだろう。時代の二歩先、三歩先を行くのは勇気のいることだが、彼のように0.1歩先を狙いすますのはもっと勇気のいることだ。(宇野維正)

今のロックの若手を見てて圧倒的に物足りないのは、彼らが「売れる」「スターになる」ということに自意識過剰すぎて萎縮してしまっていることだ。ニルヴァーナの100分の1も作品を売ってるわけでもないのに。カート・コバーンが世を去って20年以上経ち、ロックの存在感なんてどんどん小さくなっていくだけのに……と思っていたら、理想的な作品が飛び込んできた。それがThe 1975のこの大飛躍作だ。「80’sの失われた秘宝」を絶妙に嗅ぎ分けることで、インエクセスが憑依したかのようなサウンドを鳴らし、本人たちが言うところの「ロック・スターがカッコつけずに、ポップ・ソングを表現できていた」80年代までのロックの自然な姿を正面切って提示。かつ、「現在のポップ」と折り合いを付けて彼らなりにEDMを華麗に取り入れてみせたり、そうかと思えば唐突にポスト・ロック風インストを展開してみたり。彼らが「元ポップ・エモ・バンド」であることは格好の批判の対象にもなるが、その出自ゆえに最近のインディ・バンドみたく変に自意識過剰にはならず、かえって既成のイメージの枠に捕われない自由さを獲得できているのは、なんとも皮肉で、かつ痛快でもある。(沢田太陽)

2016年 年間ベスト・アルバム

31位~40位

2016年 年間ベスト・アルバム

扉ページ