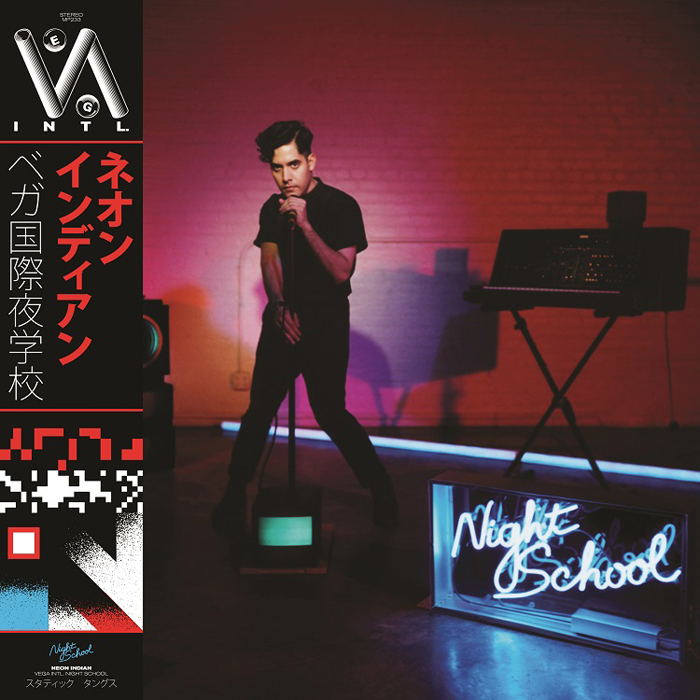

前作『エラ・エクストラーニャ』ではシューゲイジングの靄へと、ある意味では逃避を決め込んでいたネオン・インディアンことアラン・パロモ。チルウェイヴのその先へ、と突き抜けてしまった今作『ベガ国際夜学校』はダンス・レコードだ。しかしそのダンスは……深夜、プリンスやディスコの12インチ、あるいはトム・トム・クラブやファンクのLPをベッドルームで一人きりヘッドホンをかけて聞きながらなされるダンス。それは、針がインナー・グルーヴに達して不快なノイズを発するまでは心地よい万能感に包まれている、孤独だけれどもどこかノスタルジックで甘美なもの。とはいえ「夜学校」という言葉には、クラブやライヴハウスといったもう一つの学校で昼間の学校では学べないことを学ぶ、という使い古された教訓だが誰もが経験したことのある真実も込められている。だからこそ「セ・ラ・ヴィ/それが人生さ」とディスコのビートに乗せてパロモは歌っている。ベッドルームの冷えきった孤独とクラブの熱気が充満した暗闇、その2つをつなぐ『ベガ国際夜学校』。これで踊れないなんて言わせない。(天野龍太郎)

南米産のトリピカリズモを最大のリファレンスとしつつ、簡素な宅録ポップのアシッドな質感も携えた本作を聴いていると、これが結成からわずか一年程度で培ったものだとは、にわかに信じられなくなってくる。一方で、このバンドはそうしたルーツ・ミュージック志向や高い演奏力をひけらかすようなことは一切せず、むしろ、いい意味でラフなところがあり、僕はそこが好きだ。というか、うっかり足元をすくわれないように気をつけるあまり、ついつい神経過敏になりがちな日々のなかで、この作品のお気楽なムードには、何度か助けられていたような気もする。ついでにもうひとつテキトーなことを言わせてもらうと、「ネバヤン」っていう愛称もかわいいよね。バンドのデビュー・イヤーとしては順調すぎるくらいの一年だったけど、彼らがそれで気負ったりすることは多分なさそうだし、願わくはこの先もコンスタントに新しい作品をつくり続けてほしいなと思う。そして、いつかバタヤンみたいに大衆からひろく愛される存在となりますように!(渡辺裕也)

2曲目“ルージー・コネクション”がとにかく素晴らしい。ドゥー・ワップとウォール・オブ・サウンドとを合体させ、シャウト・ヴォーカルを一気に乗せたようなハイブリッドさ。かつてのJ・マスキスやヨ・ラ・テンゴさながらにサーフ・ロックとパンクをかけ合わせたような“ティップ・オブ・ア・マッチ”も素直に楽しめる。アメリカ産大衆音楽の歴史の中で強引に時代を横断させる手法はなかなかに興味深く、トータス周辺の次なる世代にこうした青臭いポップスおタクがシカゴから登場してきている事実も強調したいところだ。ソロとしては3作目を数えるのだから、例えばジャック・ニッチェやラリー・レヴィンといったフィル・スペクターのかつての右腕だったような達人たちの仕事を少し意識してみてほしいなあとも思うが、オールディーズそのまんまの“ポット・ホールス”とかを聴いちゃうと、ドラムがドタバタ、ティム・サンダスキーによるベタなサックスが無粋に歌を邪魔するようなラフさがこの人の魅力、これはこれでいいか! と無邪気になれてしまうのだ。(岡村詩野)

EDMを、一つの型にはまった音楽として認識してしまっている人たちが定着した2015年というタイミングで、ディプロとスクリレックスの二人が、このジャック・ユーというプロジェクトでトライしたのは、ポップ・オリエンテッドなDM(ダンス・ミュージック)。ディプロに関しては、本作の数か月後にメジャー・レイザーとして発表するアルバムで、例えば、ムーを起用し、ポップなムンバトンの創造に成功することになるが、本作においては、ニューオリンズ・バウンスやソカといったDMに、スクリレックスの(かつての)トレードマークであるブロステップなサウンドを大胆に差し込んでいるだけでなく、その手法を、カイザやアルーナジョージ等のポップなシンガーをメインにした曲でも、当然の如く試している。そんななか、もっとも先鋭的なのは、ジャスティン・ビーバーが歌う“ホエア・アー・ユー・ナウ”。と言っても、制作の素材は出来上がったばかりだった彼の曲の30秒の音源のみ、スクリレックスに至っては、ポップを追求するうちに、ビーバーの歌うアカペラの一節を、まるでパンの笛を吹いているかのように聴こえる音にまで加工/生成し、楽曲に組み込んでしまう凝りよう。(小林雅明)

スティーヴ・ライヒ、ジョン・ケージらの作品を掬い上げてきた歴史あるレーベルが、今年この男のこの2作目を送り出した。もうそれだけで大きな意味があると言っていい。いや、オーケストラル・ポップ的な側面を持っていた前作『セントラル・マーケット』でさえ、他方でクロノス・クァルテットやギドン・クレーメルらの作品を出してきたノンサッチには魅力的だったはず。つまり、タイヨンダイはアメリカの大衆音楽の豊かでイノヴェイティヴな現代支流の一つであることの意味を象徴する存在だ。本作はシュトゥックハウゼン、クセナキスなどに着想を得、打楽器と電子音のためのパフォーマンスからその音源のみを再録したアルバム。だが、彼は打楽器、ヴォーカル、PCのノイズなどから抽出したアタック音を、凡庸なリズムとして組み立てるようなことはせず、あくまで素材として自由に機能させたばかりか、バウンシーだが鋭利という新たな音の質感を創出させることにまで踏み込んでみせた。なのに本作は一方でダンス・ミュージック作品でもあり……。それを来日公演で宇川直宏による映像が証明した時の快感と言ったら……もう筆舌に尽くしがたいのである。(岡村詩野)

2012年1月17日、西アフリカのマリ共和国北部で紛争が勃発。武装勢力によって故郷を追われた学生たちは、そんな逆境のさなかで自分たちにこう誓ったのだという。「やられっぱなしじゃダメだ」。欧米のロックとヒップホップを聴きながら、アリ・ファルカ・トゥーレやババ・サラーといった先達へのつよい憧れも抱いていた彼らは、首都バマコで連日連夜のドサ回りを続けていくうちに、伝統音楽のテイストを取り入れたソリッドなバンド・アンサンブルを開拓。それをデーモン・アルバーン率いるプロジェクト、アフリカ・エキスプレスが発掘したところから、4人の快進撃は始まった。バンド名のとおり、出自であるソンゴイ族をレペゼンし、人々の共生を訴える彼らの歌は、まさにブルースと呼ぶ他ないものだが、同時にトゥアレグ族の伝統音楽とも似たギター奏法は、それこそデイヴ・ロングストレスに代表されるブルックリンの音楽家たちが研究対象としたものであり、そのサウンドはとにかくモダンの一言。そう、2015年におけるもっともアクチュアルなロックンロールは、英国でも北米でもなく、マリで生まれたのだ。(渡辺裕也)

始まりにはおあつらえむきの幕切れ。そう、これはディアハンターの「ラスト・アルバム」かもしれない。前作『モノマニア』に渦巻いていた怒りや暴力性を交代させた、ポップで健全なアンプラグド的作品……というのが正直な第一印象だった。だが、どうやらそれは前作で一度ディアハンターから心が離れてしまった人間、そして英語を話せない日本人としての誤解があったらしい。2014年末にブラッドフォード・コックスが交通事故にあっていたという事実を踏まえ、リリックを読むと印象は一変する。そして〈ピッチフォーク〉のインタヴューでブラッドフォードはこう語る。「本作を作り始めた頃、インターネットのことを考えていた。僕が若かった頃、それらはとても魅力的だった。でも、もう十分だ。フロンティアはなくなった」「このレコードはまるで春の初日かのよう。1年に1度だけ、永遠に冬に凍えなくていい感じられる日のような……」。以上を踏まえ、最終曲“キャリオン”を聴いてみてほしい。これはまるで人類補完後の“桜流し”(宇多田ヒカル)だ。これまで死を描くことで生を浮き彫りにさせてきたブラッドフォード・コックスが、生と死が一体となった世界を描く。この先は一体……?(照沼健太)

アルカの2作目となるLP『ミュータント』は、前作『ゼン』の内省よりもより深く彼自身の内奥にある言表不可能な感情への沈潜を感じると同時に、それを内側から食い破るような暴力的でフィジカルな響きがある。不快ささえ感じさせるノイジーでメタリックな電子音は忙しなく左右のチャンネルを飛び周る。短い拍で性急なリズムを刻みながら奇妙な旋律と絡まりあい、エロティックな身体性を帯びていく。その官能性は、ジェシー・カンダが描いたカヴァー・アートのパンパンに浮腫み、艶めかしい光沢にぬめった真っ赤な生物のような何かの身体が放っているものによく似ている。が、この身体はそれと同時にグロテスクに弛んでもいる。美しくも醜い身体の重なり合い。持続的な官能。オーガズム、そして絶頂へと達した後の弛緩。そのすべてを『ミュータント』の音楽はいちどきに想起させる。一方で、プリペアド・ピアノかあるいはエレクトリックに歪んだハープシコードが爪弾かれているかのような“グラティチュード”のような楽曲は多分にエモーショナルに聞こえる。ここまで人は自分の内面を音楽として曝け出せるのだろうか、と驚かされる悲痛さを感じる。(天野龍太郎)

5年ぶりのアルバム。その事実を、ニューサムの高音がたびたび擦れて聴こえたように感じられたことに後から気づき、あらためて噛みしめる。5年前といえば、彼女を押し上げたフリー・フォークの余韻もまだ微かに残る頃。3枚組の前作『ハヴ・ワン・オン・ミー』は伝統的なアメリカ音楽の担い手としてその評価を導くメルクマールと言えたが、一方でヴァン・ダイク・パークスやジム・オルークら近作で起用された手練の制作陣は、彼女自身も持て余した才分を然るべく手懐けるための碇の役目にも思えたものだった。それが――本作では、声域の懐を広げて滋味さえ湛えたような歌声。そして鍵盤からムーグまでハープと同等以上に様々な楽器を自ら弾き、オーケストラ・アレンジも伴う奥行き深い音色を響かせる演奏。何より、そうした歌とサウンド、あるいは楽器同士やその全体と各楽曲の主題との緊密な構築性へのこだわりは、本作で彼女自身が初めてミキシングを手がけていることからも想像できる。制作に際して彼女はジョニ・ミッチェルやロイ・ハーパーら70年代のSSWのレコードを参考にしたそうだが、本作もまたそうした作品と肩を並べることになるだろうクラシックの風格にふさわしい。(天井潤之介)

このウォー・オン・ドラッグスの元ギタリストのソロ作には、特に近年、そこはかとない居心地の悪さや不安感を伝える和声構造や調性を持った曲が多い。確かに彼自身はルーツ・ミュージック指向だし、ギターもブルーズやフォークのマナーに乗っ取った美しい奏法を聴かせている。だが、例えば、本作でも強調されているが、ヴォーカルを丹念にダビングして歌の輪郭をぼやかしてみたり、ギター音に深くエコーをかけたりと、音の揺らぎや撹拌に重きをおく音楽家の系譜にこそいるのがわかる。だからこそ、このアルバムの両サイドに他作品を並べるなら、フォーキーというだけで何かと比較されるボブ・ディランやトム・ペティではなく、むしろロイ・ハーパーの『HQ』やジョン・フェヒィの『オールド・ファッションド・ラヴ』、あるいはジム・オルークやビル・フリゼールの作品が似つかわしい。(岡村詩野)

「2015年 年間ベスト・アルバム 31位~40位」

はこちら

「2015年 年間ベスト・アルバム 50」

はこちら